◆ CRMのデータ分析をダメにする〇〇管理という合言葉、すぐできる解決策とは?

CRM(顧客関係管理システム)などでやたらと出てくる言葉に、「〇〇管理」という言葉があります。例えば、顧客管理、案件管理、商談管理、活動管理、日報管理、リード管理、マーケティング管理、メルマガ管理、イベント管理、などです。管理することは重要です。しかし、あれもこれも喜んで管理されたい営業パーソンやマーケターは、少ないと思います。さらに管理するために、これらの顧客管理・案件管理・商談管理・活動管理・日報管理・リード管理・マーケティング管理などなどのデータを、現場の営業パーソンやマーケターが入力しなければなりません。

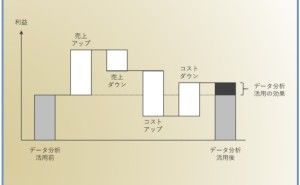

管理されることで、営業活動や販促活動の効率化が計られ、働いている時間が同じもしくは減ったのに、営業成績や販促効果が上がれば、しぶしぶ納得し、データ入力をしてくれることでしょう。しかし、現実はそうではありません。では、何が問題なのでしょうか?

どのような企業でもすぐに実施できる簡単な解決方法があります。今回は、その解決方法について解説します。

1. データ分析:2つの壁

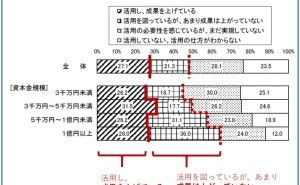

最近、CRMを導入している企業が増えています。安価なクラウド型のCRMの登場が大きい印象があります。月数千円から使えるものまであります。CRMの最大のメリットは、顧客とのやり取りがデータとして残り、営業やマーケティング活動が見える化され、より良い次のアクションに活かせるところです。しかし、多くの企業では、CRMを導入しているけど活かしきれていない、という問題があります。大きな2つの壁があります。

- データ入力の壁(現場側の問題)

- 管理の壁(管理側の問題)

「データ入力の壁」とは、現場の営業パーソンやマーケターが、CRMへのデータ入力時に起こる壁です。多くの場合、データ入力をさぼります。面倒だからです。入力したも、いい加減に入力されがちです。「管理しない壁」とは、部課長のマネジメント層が、CRMを使った管理をあまりしないということです。週1や月1の営業会議で、受注件数や売上金額などの営業成果ぐらいしか見ないケースも多いです。酷い場合だと、CRMにログインすらしません。

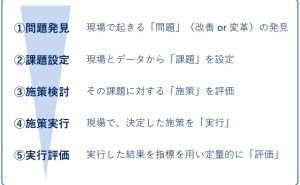

2. データ分析:小さく始めよう!

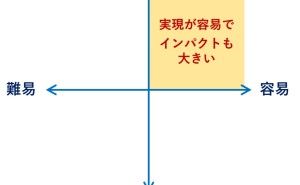

上手くいっていないときの、非常に簡単な解決策があります。

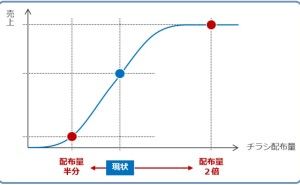

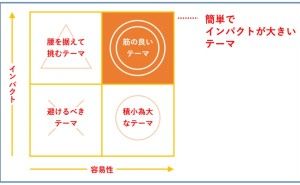

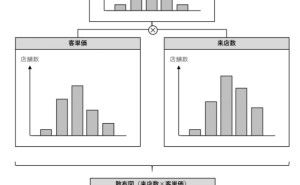

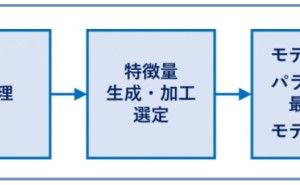

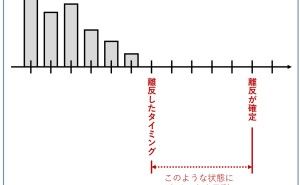

小さくCRM活用を始めてみることです。欲張らず、たった1つの商材(商品やサービス)、たった1つの部署、たった1つの指標などで始めるのです。例えば、あるサービスの継続するか離反するかに、営業パーソンの年間の「訪問件数」が効いているとします。このとき、「訪問件数」という指標のみで、CRM活用をやってみるのです。

他の指標は、積極的に管理しません。このとき、欲張って、離反率や離反件数、クレーム件数、クレーム対応件数、クレーム対応時間、顧客満足度などの他の指標は、一旦わきに置いて、ただただ「訪問件数」のみに注目します。

現場の営業パーソンは、この「訪問件数」という指標に関係するデータ入力を、毎日確実に行ないます。例えば、いつ・どこの・誰に・なんのために訪問したのか、という「訪問に関する営業日報」になることでしょう。

さらに、訪問後に何をするのか? というToDoや、「次回」はいつ・誰に・なんのために訪問するのか? というネクスト・アクションも、この「訪問に関する営業日報」に記載します。つまり、現場の営業パーソンやの「未来の行動」について記載することを、忘れないようにしましょう。

部課長のマネジメント層は、その入力された「訪問に関する営業日報」の中の「未来の行動(ToDoやネクスト・アクション)」に対するアドバイスを行います。間違っても、過去のことに関するネガティブな評価や「たくさん訪問しろ! 頑張れ!」といった掛け声ではいけません。具体的な「未来の行動(ToDoやネクスト・アクション)」に対するアドバイスです。

例えば、訪問後のToDoとして「お礼メールをする」という営業日報の記述に対し、「訪問時にちょっと興味をもったサービスの紹介資料を送る」ようにアドバイスをしたりします。次回の訪問として「1か月後に予定。でも訪問のネタが思いつかない」という営業日報の記述に対し「訪問は1.5か月後にし、3か月後に開催される自社の大きなイベントの案内のために訪問する」ようにアドバイスしたりします。「訪問に関するデータ」しか見ないCRMとなります。

訪問だけであれば、データ入力する現場の営業パーソンも、CRMを使い管理する部課長も、やることが明確で分かりやすいのではないでしょうか。つまり、たった1つの商材、たった1つの部署、たった1つの指標などで、徹底してCRMを使い倒し成果を出せば、CRMデータを活かすことのメリットが、体感できCRMデータ活用が進むと思います。成果が出ると、他の指標でもやってみよう! 他の部署でもやってみしょう! 他の商材でもやってみよう! となるきっかけになることでしょう。たった1つであれば、どのような企業でも、比較的簡単にすぐ実施できるのではないでしょうか。このとき、抑えておくべきことがあります。「未来」という視点です。

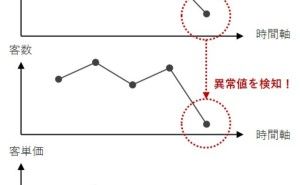

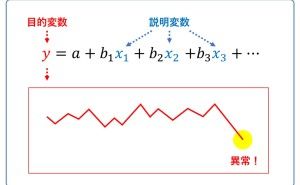

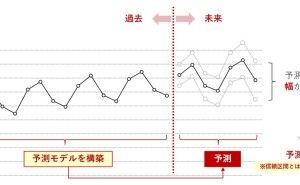

3. データ分析:「未来」という視点を前面に出すべきである

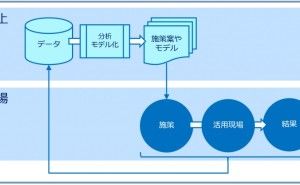

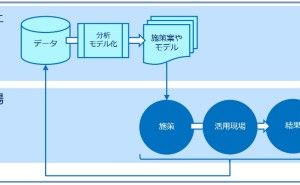

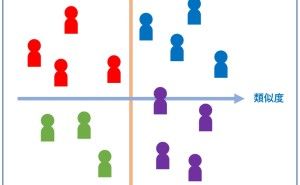

実は、CRMデータ活用で非常な重要な視点の1つとして、「未来」があります。

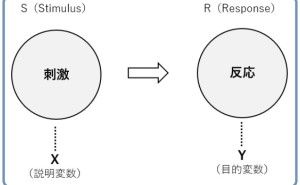

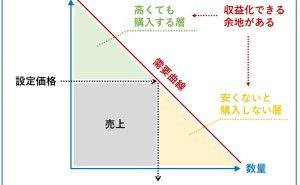

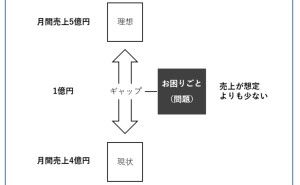

先ほどの例で示した、ToDoやネクストアクションは、これからすべき未来のことです。未来に向けた嬉しいことが、CRMにどれだけ詰まっているのか、ということがCRMデータ活用で非常に重要になってきます。〇〇管理となると、過去どうだったのか、現在できているのか、に目がいきがちです。どうしても、現場から見ると管理され縛られている感じがします。

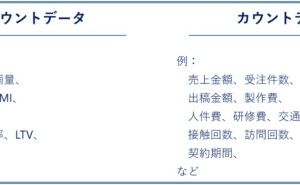

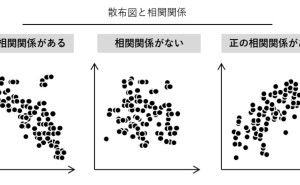

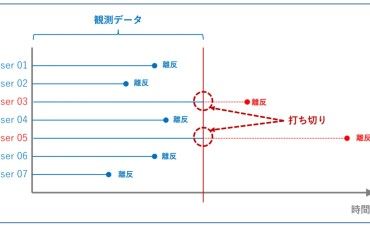

今までどうだったのかを、ぐちぐち言われるよりも、CRMデータに、今後どうすべきか? という未来の視点が加わると、目の前に光が見えてくることでしょう。このことは、CRMデータ活用に限りません。人が絡むデータ活用全般に言えることです。データはどうしても過去のことです。そこに未来というスパイスが加わることで、人はデータを使って動きやすくな...