◆ データ分析の力は「1→100」で発揮されるけど、データ活用のことはじめは「0→1」

0(ゼロ)から全く新しい価値を創造し仕組み化するイノベーション型の事業創出を「0→1」。その創出された事業を、改良したり効率化させながら拡大・発展させるのが「1→100」。「0→1」をするのが起業家、「1→100」をするのが事業家とも言います。では、データ分析の力が発揮されるのは、どちらでしょうか。

今回は、データ分析の力は「0→1」ではなく「1→100」で発揮されるけど、データ活用のことはじめは「0→1」という現実について、お話しいたします。このややこしい捻じれを知っておくと、社内でデータ分析の活用を推し進めるとき、ちょっとスッキリし進めやすくなります。もし、社内データ活用が上手くいっていないと感じましたら、参考にして頂ければと思います。

1. データ分析:「0→1」ではなく「1→100」

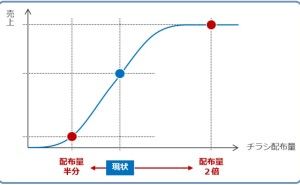

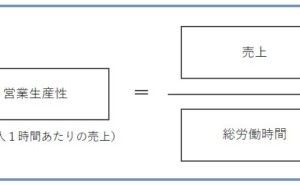

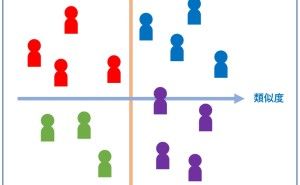

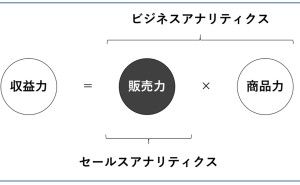

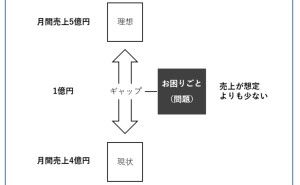

いきなり結論を言います。私の経験から言うと、データ分析の力が発揮しやすいのは「1→100」です。端的に言うと、データ分析の力で効率化することができるからです。マーケティングや営業の分野で言えば、営業生産性と販促効率を高めるということです。

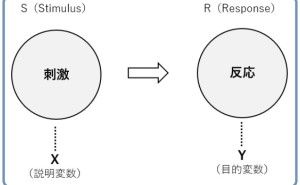

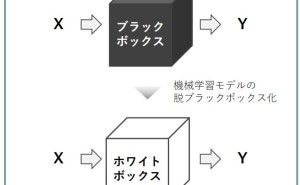

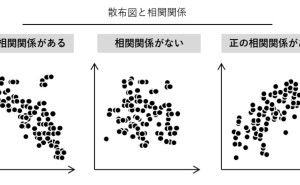

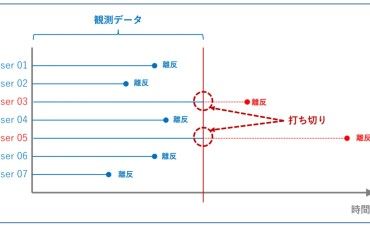

データを使って「0→1」を実現しようという動きは確かにあります。一昔前の2000年前後にあったデータマイニングブームです。仮説発見型のデータ分析と言われてました。そもそも論から申し上げると、データは未来ではなく過去の記録にすぎません。そこから未知の何かを発見するのは、至難の業です。

2. データ分析:得意な「1→100」に集中させた方がよい

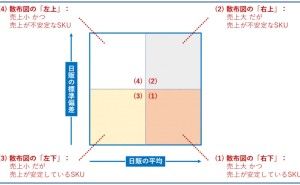

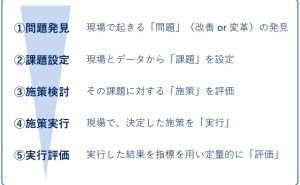

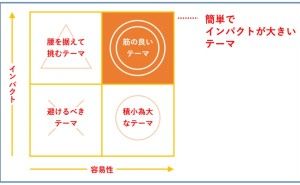

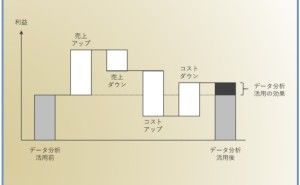

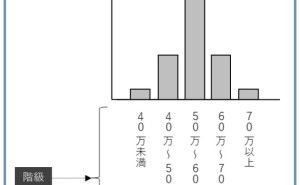

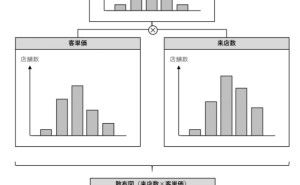

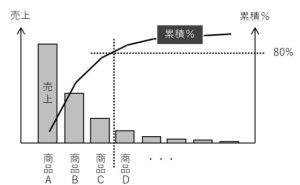

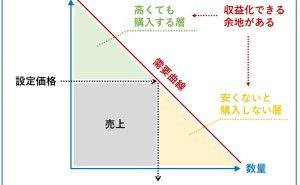

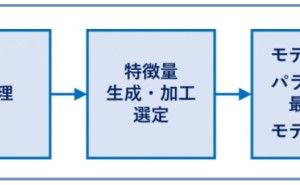

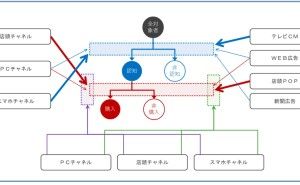

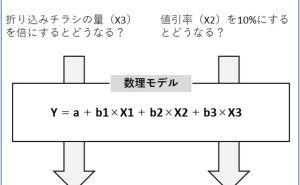

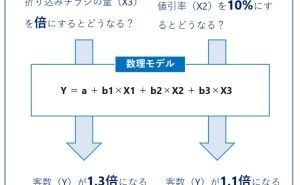

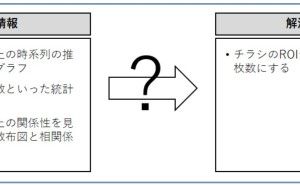

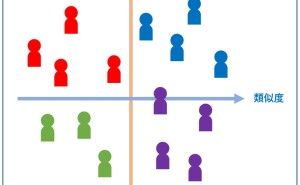

製造現場のSQC(統計的品質管理)などのデータ分析に代表されるように、データ分析は、「データを上手く使うことで、課題解決を促し、より良いものに改良していく」のに向いています。マーケティングや営業であれば、効率化することで、同じ社内リソースで売上拡大を図ったり、売上を落とさずコストをカットしたりと、営業生産性を上げたり販促効率を高める「1→100」の方が、現実的です。

過去のデータを使って、新しいマーケティング手法や営業メソッドを創造したり、誰もが気づかなかったアイデアを発見する「0→1」というのは、非常に難しいと思います。頑張れば可能かもしれませんが、データ分析は得意ではありません。

データ分析の力を遺憾なく発揮させたいのなら、得意な「1→100」に集中させた方がよいでしょう。

3. データ分析:でも、データ活用のことはじめは「0→1」という現実

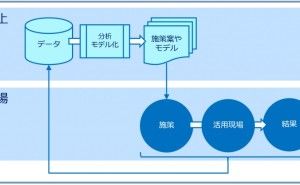

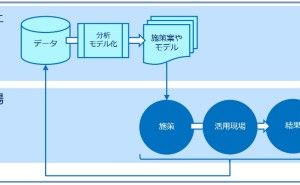

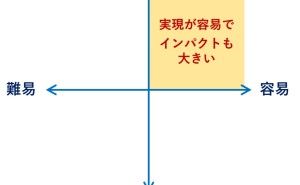

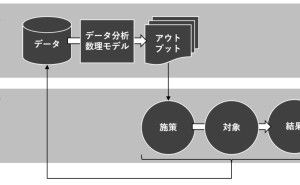

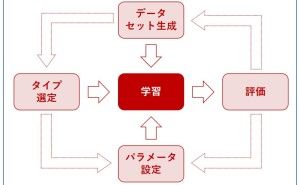

上手く社内データを活用し、収益にポジティブな影響を及ぼしていないのならば、0(ゼロ)からデータ分析活用の仕組み化を進める「0→1」が向いています。ちょっとややこしい話ですが、データ分析の活用対象は「1→100」。データ分析活用そのものの仕組み化は「0→1」ということです。

- 1→100: マーケティングや営業をデータ活用で効率化する(営業生産性と販促効率を高める)

- 0→1 : データ分析活用の仕組み化

この捻じれはちょっと考えると分かることですが、ちょっと頭の使いどころが変わるため、強く意識しないと混乱することがあります。

4. データ分析:捻じれを意識して、社内のデータ分析活用を進めよう!

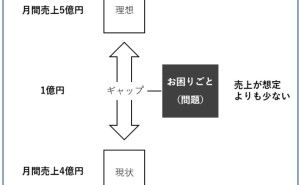

データ分析の活用対象は「1→100」で、データ分析活用そのものの仕組み化は「0→1」という捻じれた感じは、言われてみると頭では理解できるのですが、当事者となると混乱する人を多数見てきました。

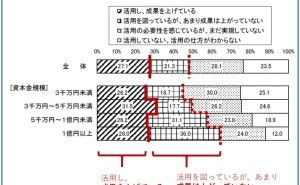

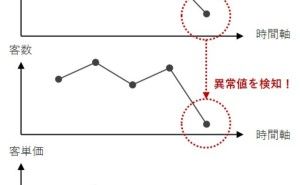

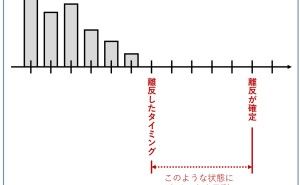

例えば、CRMデータを使って営業生産性を高めようと「1→100」で考え奮闘していた人が、MA(マーケティングオートメーション)ツール導入をしようと考えたりします。一見すると普通に感じられます。今あるCRMデータなどを使って、すでにビジネス成果が出ているのであれば問題はないと思いますが、ビジネス成果が出ていないのであれば恐らく無駄なIT投資になります。

理由は明白で、MAツールへのIT投資は、データ分析活用そのものを効率化し促進するための「1→100」に該当するからです。データ活用の上手くいっていない状態、つまり「0→1」が出来ていない状態で「1→100」はあり得ません。まず注力すべきは、0(ゼロ)からデータ分析活用の仕組み化を進める「0→1」なのです。

実は逆パターンもあります。

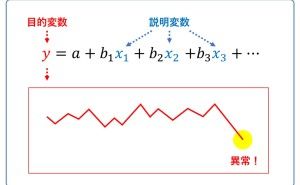

0(ゼロ)からデータ分析活用の仕組み化を進める「0→1」が上手くいったので、データ活用の対象であるマーケティングや営業で「0→1」を創造しようとする方も多々見受けられます。非常に素晴らしい挑戦ではありますが、先ほども申した通り、過去のデータを使って、新しいマーケティング手法や営業メソッドを創造したり、誰もが気づかなかったアイデアを発見する「0→1」というのは、非常に難しいと思います。

データ分析結果を眺め、ちょっとした気づきやインスピレーションを得るぐらいでしょう。それはそれで重要なことです。しかし、恐らく思い描いたほどの成果を得られないと思い悩み、大きなカベにぶち当たると思います。そして、データ分析は使えない! となると非常にもったいないです。

5. データ活用で効率化とデータ分析活用の仕組み化

今回は、データ分析の力は「0→1」ではなく「1→100」で発揮されるけど、データ活用のことはじめは「0→1」ということについて、お話しいたしました。1...