◆ 「このデータで、何ができるのか」という問いには気を付けよう

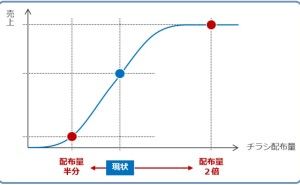

最近喜ばしいことに、データが蓄積される機会が増えています。しかし、データがある程度蓄積されたとき、次のような問いがなされる場合があります。「このデータに対し、どのような分析をすればいいのか」「どの分析手法で、何が解決できるのか」「このデータで、何ができるのか」などです。今回は「『このデータで、何ができるのか』という問いには気を付けよう」というお話しです。

【目次】

1. データは、どんどん溜まる

(1)このデータ、何かに使えるんじゃない?

(2)「データ」を「にんじん」に置き換えて考えてみる

2. このデータで、何ができるの?

(1)冷蔵庫にある余り物でおいしい料理を作る

(2)にんじんを使った料理メニューを列挙せよ!

3. データの存在を忘れよう!

4. 今回のまとめ

1. データ分析:データは、どんどん溜まる

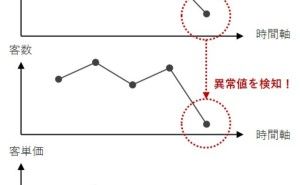

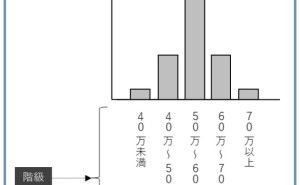

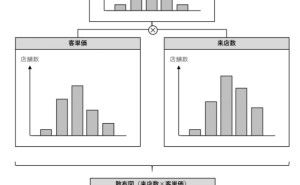

データは恐ろしいことに、どんどん溜まってきます。溜め始めると、気づくととんでもない量になることも少なくありません。そのため、ある企業では、ある一定期間が過ぎたデータを捨てたりします。またある企業では、データを集約し(例:POSデータをレシート単位から1日単位に集計)、元のローデータを捨てたりします。

そして、あることに気が付きます。このデータは何かに使えるかもしれない、ということです。

(1)このデータ、何かに使えるのではないか。

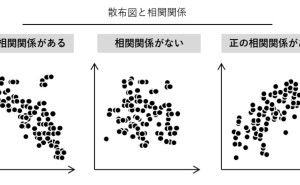

昨今の、ビッグデータブームやデータサイエンス、機械学習、AIなどの耳障りのいいキーワードに乗せられ、「このデータ、何かに使えるんじゃないか」と問うてくる人も多いでしょう。「このデータ、何かに使えるんじゃないのか」の次に来る問いが、先ほど挙げた以下の問いです。

- 「このデータに対し、どのような分析をすればいいのか」

- 「どの分析手法で、何が解決できるのか」

- 「このデータで、何ができるのか」

当然の流れのようにも思えます。「データ」を「にんじん」に置き換えたらどうでしょうか。

(2)「データ」を「にんじん」に置き換えて考えてみる

帰宅したらたくさんの「にんじん」が家にありました。「このにんじん、何かに使えるんじゃないのか」「料理」に使えるでしょう。問題は、にんじんを使う料理メニューがたくさんあることです。

2. データ分析:このデータで、何ができるのか

先ほど挙げた以下の問いで、この「にんじん」の話しで置き換えてみます。

- 「このデータに対し、どのような分析をすればいいのか」

- 「どの分析手法で、何が解決できるのか」

- 「このデータで、何ができるのか」

次のようになりました。

- 「このにんじんに対し、どのような調理をすればいいのか」

- 「どの調理法で、何(料理メニュー)ができるのか」

- 「このにんじんで、何(料理メニュー)ができるのか」

このような問いを投げかけられたら、あたたは次にように思うかもしれません。

- 「何を作りたいんだ!」

- 「何を食べたいんだ!」

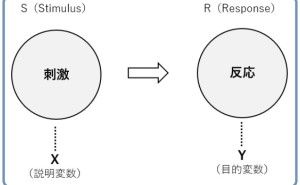

データサイエンスもデータ分析も機械学習なども同じです。

- 「何をしたいんだ!」

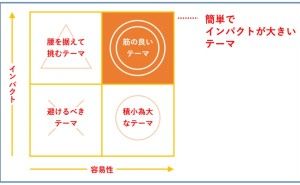

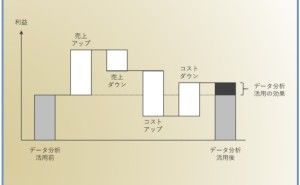

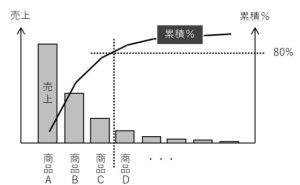

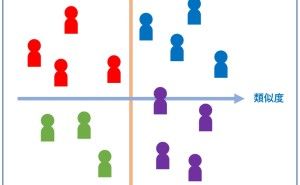

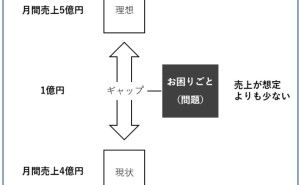

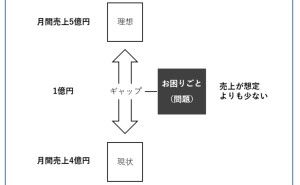

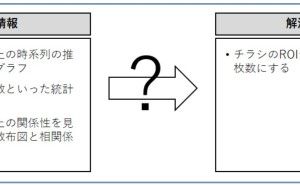

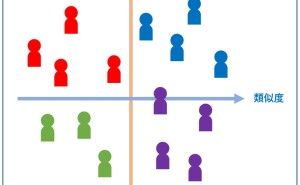

要は、データ分析・活用の「テーマ」の問題です。

(1)冷蔵庫にある余り物でおいしい料理を作る

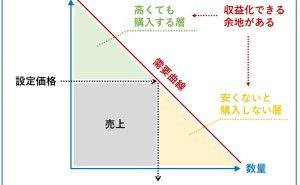

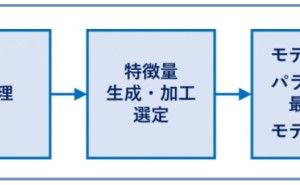

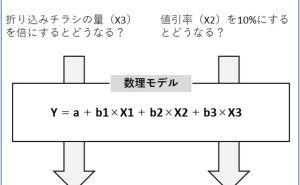

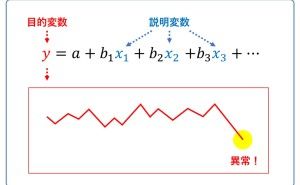

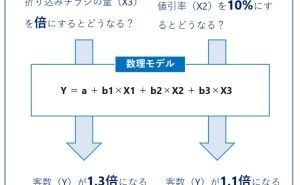

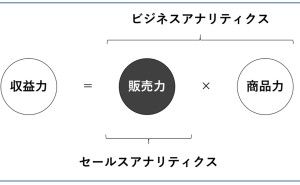

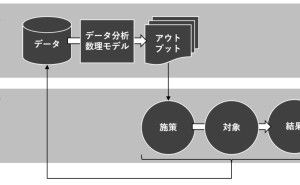

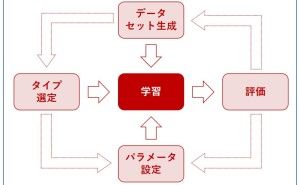

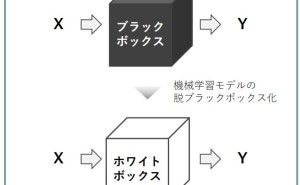

冷蔵庫にある余り物で、おいしい料理を作るには熟練した何かが必要でしょう。蓄積されたデータから、気の利いたデータ分析をしたり、数理モデルを作り、ビジネス成果を出す人も同様に、熟練した何かが必要でしょう。

生まれたときから持ち合わせた才能もあるかもしれませんが、多くの場合、熟練した何かが必要です。データから適切なデータ分析・活用のテーマを創造できる人は稀です。1,2年や5,6年程度の経験値では、通常は無理でしょう。ですので、、、

「このデータで、何ができるのか」

、、、という問いにが発せられたとき、次の問いをしましょう。

「何をしたいんだ!」

要は、データ分析・活用の「テーマ」は何ですか? ということです。

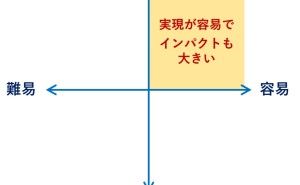

(2)にんじんを使った料理メニューを列挙せよ!

「何をしたいんだ!」という問いの回答が、次のような場合は最悪です。

- 「このデータで、何ができそうか、列挙して、、、」

- 「にんじん」の例えで言えば、、、

- 「にんじんを使った料理メニューを列挙せよ!」

、、、という感じです。要は、データ分析・活用の「テーマ」候補を列挙しろ! というのです。無茶苦茶です。

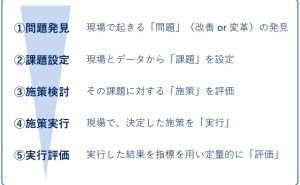

3. データ分析:データの存在を忘れよう!

溜まったデータの呪縛にとらわれたら大変です。このデータで何ができそうか...