【この連載の前回:データ分析講座(その229)やったことのないデータ活用を率先してやるへのリンク】

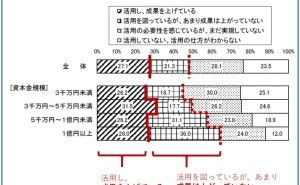

世の中不思議なもので、誰も嬉しくもないし、得もしていないのに止められないことがあります。その1つが、DX(デジタルトランスフォーメーション)を旗印に掲げた無意味なデータ活用です。DXを旗印のもと始めたデータ活用が無意味と言っているのではなく、「DXを旗印のもと始めたデータ活用の中に、無意味なモノが混じっている」ということです。不幸なことに、その無意味なモノが継続的に運用さてているケースを、目にすることが多くなりました。ちなみに、DXの一歩手前の段階であるデジタライゼーションで、データの利活用による成果創出が当然の効果効能としてあげられていますので、DXに移行した段階では十二分なデータの利活用がなされていることでしょう。

DX推進しているという「見栄」のために、データ活用を進めています。データ活用しています。みたいなこと言いたいがために、不思議な何かをしているかのようです。今回は、「DXという見栄の代償」というお話しをします。

【目次】

1.DX投資≠DX

(1)DXしているぜ! という見栄の代償

2.デジタイゼーションとデジタライゼーションの間の大きな壁

(1)溜めて活用するのではなく、活用するために溜める

1.DX投資≠DX

DXの名のもとに、データ収集基盤や分析基盤、活用基盤に多大なる投資をし、DXらしきことを始めてみたのに嬉しい変化を得ることができないケースがあります。当然のことですが、多大なるDX投資が、目指すDXを保証するものではありません。近づくための手段というか要素の1つに過ぎません。

「お金を使いITシステムを構築すれば何とかなる」というスタンスで、分かっていながら結局のところ、ITシステムに投資をし、使いにくいモノや、誰も使わないモノや、使っても成果の出ないモノが量産されていきます。勝手に量産されるだけならまだましです。最悪は、それが生き残り続けることです。

使いにくいモノや、誰も使わないモノや、使っても成果の出ないモノが、無駄に生き残りつづけると、当然のことですが企業の利益を蝕んで行きます。クラウド上で構築したシステムに対し、サブスクリプションというワードで表現された、一見すると少額だが冷静に計算すると高額になりがちな月額課金サービスを利用してしまい、ひっそりと企業利益を減らしているのです。

クラウドのサービスが良くないとか、サブスクリプション系のビジネスが良くないとか、そういうことを言いたいのではなく、言いたいことは「使いにくいモノや、誰も使わないモノや、使っても成果の出ないモノが、生き残り続けること」です。

このようなことは2000年前後のITバブルのころから、キャッチフレーズを変えながら、煮え切らない感じで続いている気がします。先進7か国で唯一GDPが、20年経っても大きく成長しておらず、残念な状況に陥っています。

(1)DXという見栄の代償

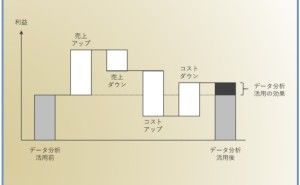

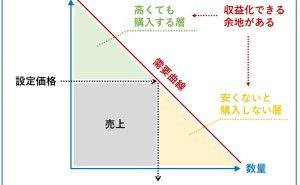

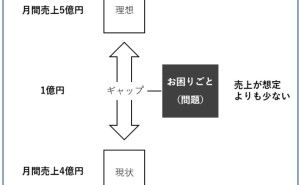

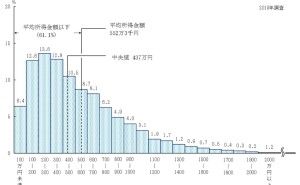

某大手企業で、DXという名のもとに、年間3億円を超える無駄なコストを払い続けていました。なぜ無駄なコストというかというと……

- 使っても思うような成果が出ていない(3億円を超えるコストを使い、約4千万円のコストダウン)

- 1円も払わずに同じITシステム(データ利活用の仕組み)を社内に構築することができるのにお金を使っている

これだけでは意味が分からない。という方もいるかと思うので、少しだけ説明を加えます。このITシステム(データ利活用の仕組み)の年間の維持コストは、3億円を超えています。このITシステム(データ利活用のシステム)を使い、その企業のプロセス改善による年間のコストダウン額は約4千万円です。要は、年間3億円超のお金を使い、年間約4千万円のコストダウンを実現している、ということです。このITシステム(データ利活用の仕組み)を使いその企業のプロセス改善を続けると、毎年2億6万円以上の利益ダウンが発生してます。

なぜ、このようなこと続けるのか? という疑問を持つ人も多いかと思います。一言でいえば「見栄」です。少なくとも私は、そう感じました。対外的にも発表と講演をしていました。

使っても思うような成果が出ていないなら使わなければいい、というのもありますが、上から使えという指令がでているので、現場の人は使いたくなくても、使っているふりをしてでも、使わなければなりません。ちなみに、1円も払わずにこのITシステム(データ利活用の仕組み)を社内に構築できるということを、その企業のその担当部門のトップ(本部長)の方はすでに認識され、現在3年かけて移行中です。前任の本部長を否定するかのような意思決定ですから、それなりの決断力と言うか実行力が必要になったことが垣間見れます。

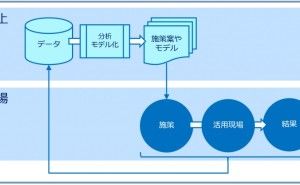

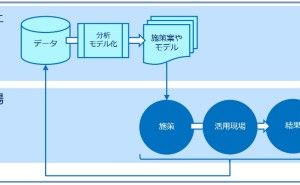

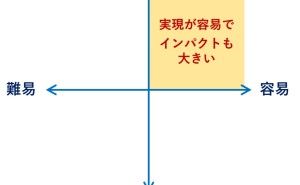

2.デジタイゼーションとデジタライゼーションの間の大きな壁

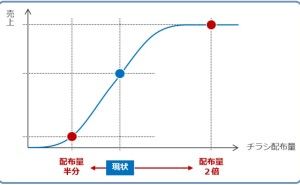

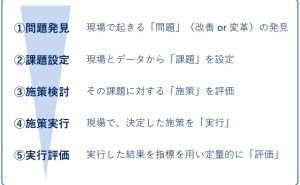

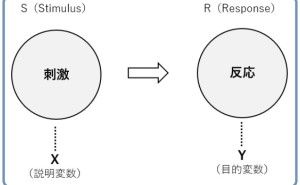

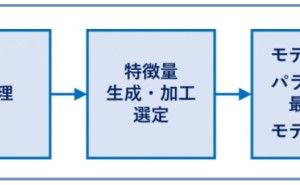

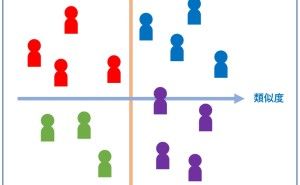

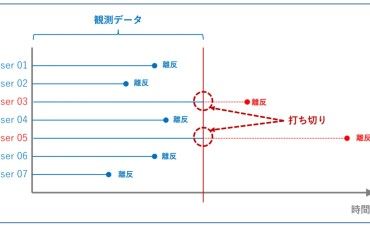

デジタル化しデータを蓄積する状態にする「デジタイゼーション」、発生したデータを利活用し成果を生み出し続ける「デジタライゼーション」、デジタライゼーションの先にあるのがDXです。このデジタイゼーションとデジタライゼーションの間に大きな...