◆ データ分析の属人化を阻止した「データ分析プロジェクトの軌跡の見える化」

前回「データ活用が上手くいったけど、次に大きな壁があった! データ分析・活用ナレッジの蓄積・共有・継承」というお話しをしました。

多くの業務と同じように、データ分析という業務も属人化しやすいという欠点があります。そこがデータ分析人財育成や活用上の壁の一つとして立ちはだかるかもしれません。ではどうすべきか、私がよく実施するのは、次の2つの取り組みです。

- ①データ分析プロジェクトの軌跡の見える化

- ②失敗事例の蓄積と共有

ナレッジマネジメントやナレッジシェアと言えるほどのものではありませんが、ある程度の成果は出ると思います。今回は①の「データ分析プロジェクトの軌跡の見える化」についてお話しをいたします。

1. データ分析:紙データの宝の山

大学卒業後、私が最初に配属されたのは、国のあるデータ分析専門の部署でした。長い伝統と歴史があるということと、今ほど電子化が進んでいないということもあり、すべてのデータ分析の検討結果や分析結果が、紙資料として残されていました。この紙資料は膨大なもので、国家公務員ならではのクセのようなものかもしれませんが、一つひとつの打ち合わせなどで利用した資料から、ちょっとしたメモ(議事録のようなもの)まで時系列で残っていました。当時の私はこれはスゴイ量だと素朴に思いました。

2. ある管理職の異動のあいさつ

国家公務員の世界は、2~3年で異動します。そのため、定期的に異動のあいさつを聞く機会がありました。私のいた部署の場合、他の部署に異動し数年後には戻ってくるということを繰り返し、戻ってくるタイミングで昇任していました。

若い時にいた部署に錦を飾る、そのような感覚なのかもしれません。現実は錦というほど、生易しくはないかもしれませんが、ある不幸な40代管理職の方が、他の部署に異動する時、以下のような挨拶をしていました。

「この部署に40代以降で異動してくる多くの方は若手時代にこの部署を経験しています。僕は不幸にも中途半端な地位で、初めてこの部署へ異動して来ました。まったく仕事が分からず、聞いてもまともに教えてもらえず、八方ふさがりな状況で自力で何とかしました。毎朝、誰よりも早く出社し、過去の資料を片っ端から読み、勉強し、みんなに認めてもらえるように努力しました」この話しを聞いたとき、私はピンときました。

3. データ分析の勉強

そこで私が試みたことは、先ほどの不幸な40代管理職のやり方の猿真似です。どのようにやってきたのかを聞き出し、同じ方法でデータ分析系の案件を片っ端から再現してみました。始発で職場に来て、過去案件を全く同じように再現しました。データ加工、グラフ、報告書の文面から構成まで全く同じ、何もかも再現しました。すると驚くべきことが起こりました。

単に過去案件の資料を眺めていただけでは分からない多くのことを、理解することができたのです。なぜ、そのようにデータ加工したのか、そのグラフを選んだのか、そのような構成にしたのかなどの選択肢以外に、思わぬところで時間がかかったり、逆に思ったほど時間のかからないこともあることが分かってきました。

4. データ分析スキルの向上

このような自主練をすることで、私は自分のデータ分析スキルをあげていきました。

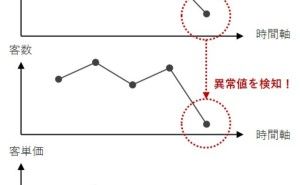

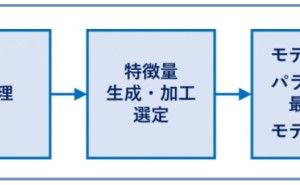

とりあえず私は、時系列に行ってきたことを整理しました。内容は、その日に行ったことを記録し、データ加工中や分析中のファイルも成否に関わらずそのまま残していきました。例えばどのようなデータ加工の失敗を犯し、その後どのようにリカバリーしたのかも残るため、その方法を本当の分析プロジェクトでも実施するようにしました。それが思わぬ効果を生みます。

自分の分析過程がすべて振り返れるのです。正直、データの記憶容量は膨大なものになりますが、何かあったときに、数日前の状態に戻れるのです。記録があいまいな数年前の分析案件でも、どのようにデータ分析したのかを、容易に思い出すことができます。あまり多くの人には話していませんが、これで私は何度か救われました。

5. データ分析:一番の自己学習は、再現すること

あらゆるデータ分析プロジェクトで、このような日々の記録を残す必要はないかもしれませんが、他人のデータ分析の進め方を辿れるメリットは、教育上非常に大きいのではないかと思います。

データ分析経験の浅い人の多くは、どのようにデータ分析を進めればいいのか、悩むことも多いかもしれません。その疑似体験をすることが、過去の分析案件を辿ることである程度できます。

実際に、手を動かしながら体験することのメリットは計り知れません。私のように、教育用に作られていない過去の分析案件を再...