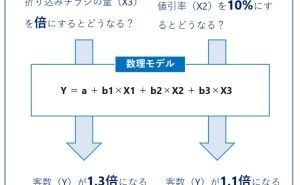

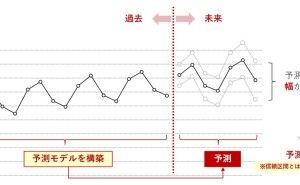

◆ 予測モデルは帰納的に構築し演繹的に活用する。そして論理展開する。

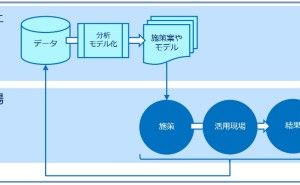

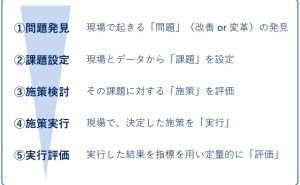

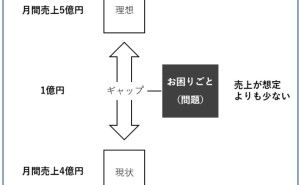

データ分析・活用を推し進める時にある段階まで進むと、予測モデルが一つのトピックとして登場します。予測モデルとは数式で表現されたもので例えば受注や受注金額、見込み客からの離脱などを予測するためのものです。当然ながら予測モデルは天から降ってくるわけではありません。誰かが創造する必要があります。予測モデルは創造しただけでは意味はありません。誰かが実務で活用する必要があります。今回は「予測モデルは帰納的に構築し演繹(えんえき)的に活用する。そして論理展開する」というお話しをします。

1、2つの予測モデルの用途

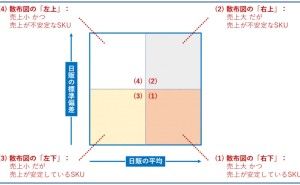

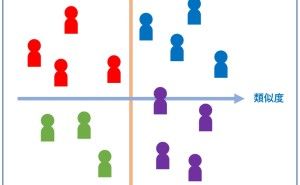

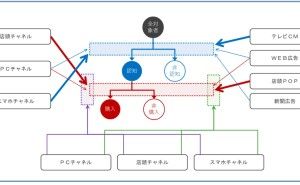

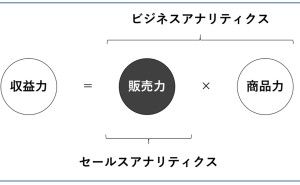

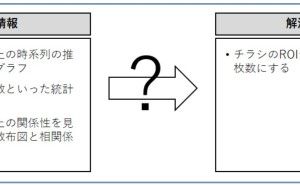

セールスアナリティクスにおける予測モデルの用途は、ざっくりいうと次の2つです。

- どの程度起こりそうかの予測(質的予測)

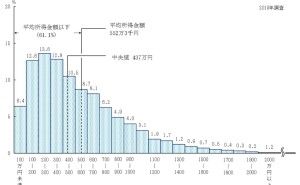

- どのくらいになりそうかの予測(量的予測)

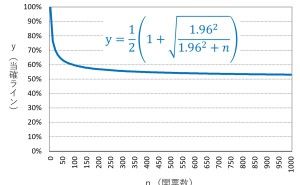

「どの程度起こりそうかの予測」とは、例えば「受注なのか失注なのか」や「離脱なのか継続なのか」のように、どちらの状態になりそうかを予測するものです。受注予測モデルや離脱予測モデルなどです。

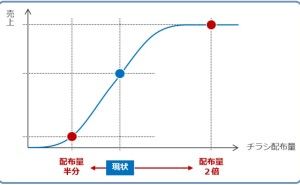

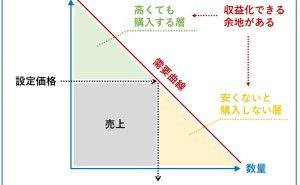

一方「どのくらいになりそうかの予測」とは「受注するなら金額はいくらのなりそうか」や「お店の売上高はどのくらいになりそうか」のように、量を予測するものです。受注金額予測モデルや売上予測モデルなどです。他にもあるかもしれませんが、ざっくりいうとどちらか2つに分類されることでしょう。

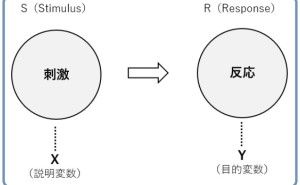

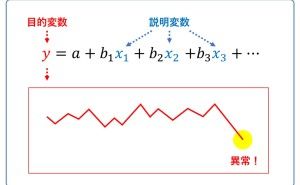

2、帰納法と演繹法

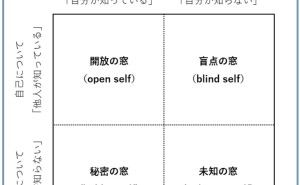

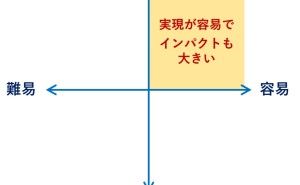

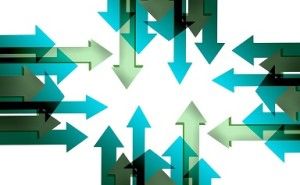

有名な論理展開の方法に、帰納法と演繹法というものがあります。この2つは予測モデルを構築し活用する上で欠かせない概念で、帰納法と演繹法が正しいことが前提となっています。帰納法とは「個々の事実」の積み重ねから「普遍的な事実」(一般的な傾向、セオリー、ルールなど)を導き出し、結論に導く推論方法です。

例えば色々な哺乳類を調べ、血が流れている事実を積み重ね「哺乳類には血が流れている」という感じで結論付けます。

演繹法とは「普遍的な事実」から結論を導く推論方法です。

例えば「ゴリラは哺乳類である」という「普遍的な事実」と「哺乳類には血が流れている」という「普遍的な事実」から「ゴリラには血が流れている」と結論付けます。

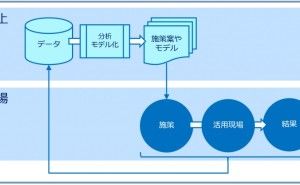

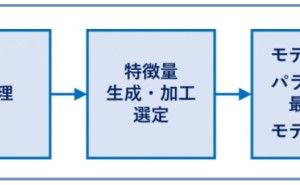

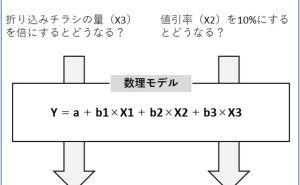

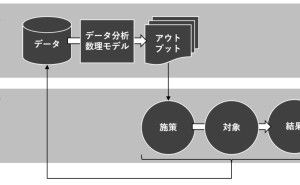

3、予測モデルは帰納的に構築

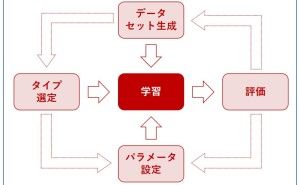

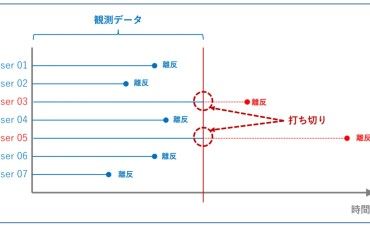

予測モデルは「個々の事実」である過去のデータから構築します。人が適当に数式を描くわけではありません。つまり予測モデルは帰納的に構築されます。しかし実はそうでもありません。例外もあります。ベイズ系のモデルはその典型です。人の主観がモデル構築に多少なりとも影響します。

そもそもどの種類のモデルを使って予測モデルを構築するのかや、モデル構築する際の学習パラメータ設定など、人が考え設定する必要があります。そういう意味で予測モデル構築は、帰納かつ演繹なのかもしれません。ですが予測モデル構築を大まかに見れば機能的です。

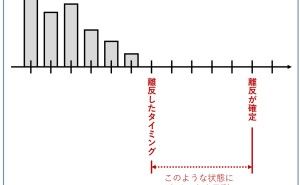

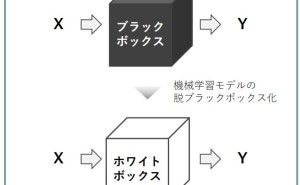

4、予測モデルは演繹的に活用

予測モデルを活用するときは、そのモデルが正しいものとして活用します。つまり予測モデルは演繹的に活用されます。しかし正しいと思われたモデルが複数あることもあります。どういうことかといいますと、予測モデルを複数作る場合があり、各予測値が異なることがあるからです。正しいはずの予測値がたくさんあるというおかしな状態です。このような場合、複数の予測値の平均値と計算しそれを予測値としたり複数の予測値で投票し最大得票を予測値とみなしたりします。機械学習用語で表現すると、アンサンブル学習と呼ばれるやり方です。

「個々のモデルの予測値」の積み重ねから「今回の予測値」を導き出すという感じとなり、帰納的な匂いがしてきます。ですが予測モデル活用を大まかに見れば演繹的です。