◆ 「それなりにデータはあるが、まともなデータがない」時にすべきこと

私は仕事柄、次のような質問をよくします。「データの状況どうですか?」。当然ながら、その答えは千差万別です。その中で時折、不思議な答えが返ってくることがあります。「それなりにデータならあるんだけど」という回答と「まともなデータがない」という回答です。

何が不思議かというと、回答の仕方が異なるのにデータの状況が同じなのです。ここでいう「データの状況」とは、社内のデータコンディションのことで、データがどのように蓄積され、活用しやすいように整備されているのかという意味です。

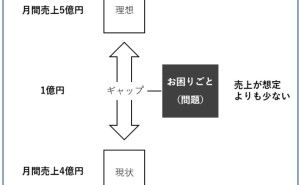

どちらもデータ分析・活用が進んでいないことは共通しているのですが、このデータ状況が同じなのです。この回答で、データ分析・活用の状況が分かります。そのことから、データ分析・活用の「現状(現在位置)」が分かり、何から始めるべきかが変わってきます。今回は「それなりにデータはあるが、まともなデータがない」時にすべきことというお話しです。

1. データ分析:それなりにデータならある

ある製造業の執行役員の方に、なんとなくデータ状況を質問した時です。「それなりにデータならあるんだけど上手く活用できていない。データは結構溜まっているので、何かに使えないかと考えている」。このような返事が返ってきました。

データ状況を質問したときに返ってくる、よくある回答の一つです。

どのような企業にも、何かしらデータは溜まっています。逆に、溜まっていない企業のほうが少ないでしょう。例えば財務データは個人事業主レベルの小規模事業者にも確定申告に必要となるため必ずあります。

2. データ分析:まともなデータがない

ある小売業のIT部門の管理職の方に、なんとなくデータ状況を質問した時です。「使い物になるまともなデータがなくて困っている。色々やろうと思っているけど、データ分析といえるほどのレベルに達していない」このような回答が返ってきました。こちらもよくある回答の一つです。

3. データ分析:それなりにデータはあるが、まともなデータがない

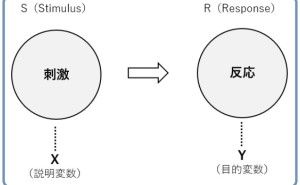

なんとなくデータ状況を質問した後、もう少し掘り下げて質問をしていくと、面白いことが判明することがあります。「それなりにデータならあるんだけど」という回答と、「まともなデータがない」という回答、データ状況だけを考えると「同じ」だったりします。どう同じかというと「データ分析できるほど整備されているデータはない」ということです。なぜ、真逆のような回答になるのでしょうか?

不思議と言えば不思議ですが、データ分析の活用に向けて、どの程度考えチャレンジしたかで、回答の仕方が変わってくるようです。

その違いは「そのデータでどこまでデータ分析したのか、もしくは、どこまでデータ分析しようとしたのか」です。

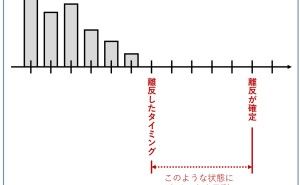

つまり、データ分析・活用という観点で考えると「それなりにデータならあるんだけど」という回答をする企業よりも「まともなデータがない」という企業のほうが、進んでいるケースが多いようです。どういうことかといいますと「データ分析したことによって、データ状況の現状が分かった」ということです。

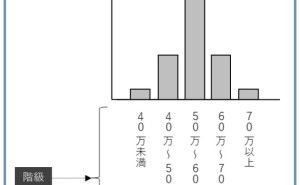

4. データ分析:それなりにデータがある場合、先ずすべきこと

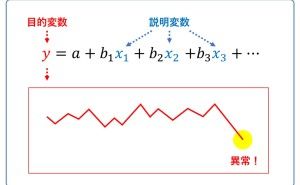

「それなりにデータならある~」の場合、まずすべきことは、今あるデータで何かしら分析してみることです。どのような分析でも構いません。多くの場合、分析できるようなデータにするための、データ整備に相当苦労すると思います。そして、分析後に次のように思うかもしれません。

- 同じ日付なのに、データによって型が違う

- データのフォーマットがバラバラすぎる

- 最初から、活用しやすいように蓄積すればいいのに

- あぁ、こんなデータがあったらいいのに

- 毎回、この苦労するの嫌だなぁ~、時間がかかりすぎる

たくさん思うことが出てきます。その結果「まともなデータがない」という結果になります。

5. データ分析: まともなデータがない場合、何をすべきか

それでは「まともなデータがない~」場合は何をすべきでしょうか?

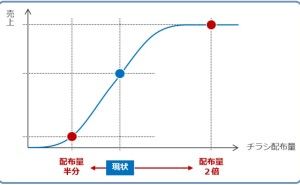

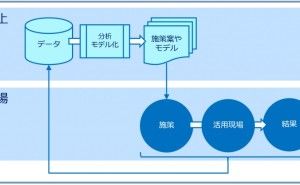

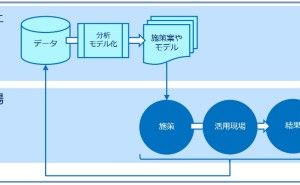

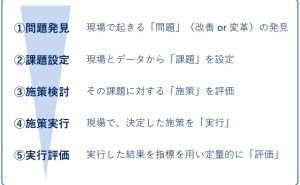

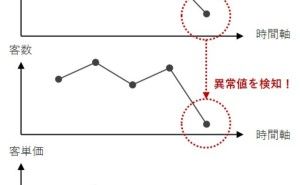

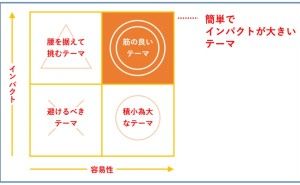

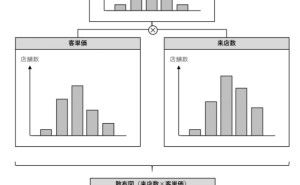

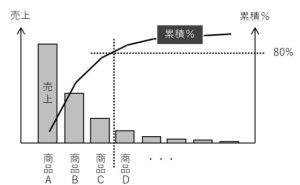

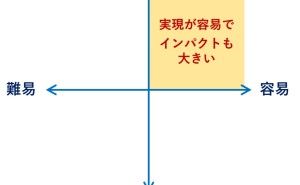

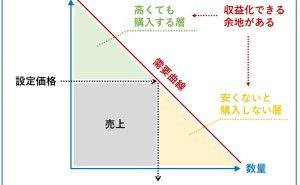

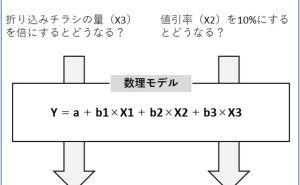

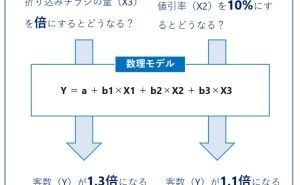

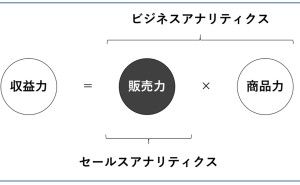

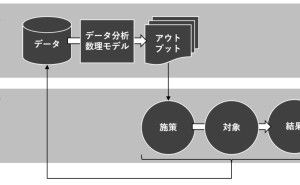

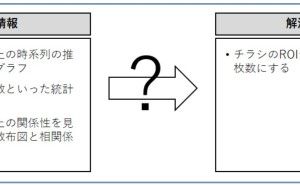

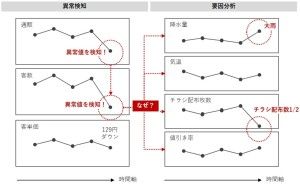

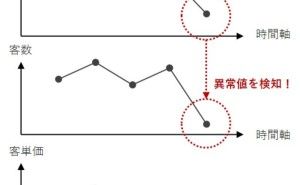

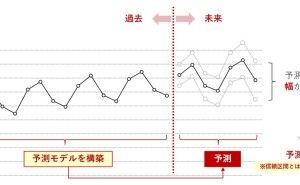

ビジネス成果の出るデータ分析をすべきです。それもできるだけ、理解されやすく成果の出やすいデータ分析です。

世の中的にはデータ分析・活用の注目度が上がっていますが、理解してもらえ積極的に協力してくれるかどうかは別問題です。分析・活用のためのデータ整備などは非常に大変な作業です。しかも、地味で先の見えない作業のようにさえ思えてしまいます。

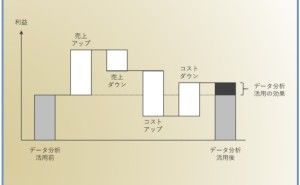

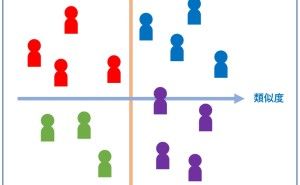

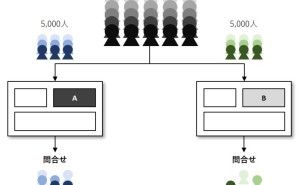

さらにデータ整備を行いそれなりの分析結果を出したからといって、そのデータ分析結果を使い現場がビジネス成果を出すかどうかも別の問題です。つまりデータ分析・活用をスムーズに進めるためにも、一度「理解されやすく成果の出やすいデータ分析」を、大規模ではなく小規模でもいいので出し、その分析結果とビジネス成果をもって、周囲を説得すればいいのです。

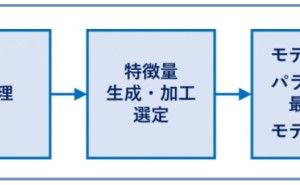

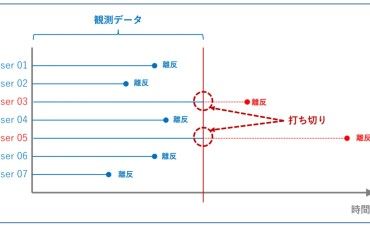

小規模でもいいので成果の出るデータ分析をすることで、どのようなデータが必要で、どのようなフォーマットでデータを蓄積したらよいかなど整備の方法が分かって...