【この連載の前回:データ分析講座(その231)DXを阻む「鉛筆を舐めておけ文化」へのリンク】

行政機関も大手企業も似たようなものだと感じていますが、お金をかけなくてもいいところに、お金をかけようとするのです。例えば、「1円も払わずに社内に構築できるITシステム(データ利活用の仕組み)」をお金をかけて構築しようとする。20年前はIT化というキーワードとともに、最近ではDXというキーワードとともに、高額なデータ基盤や分析ツールなどを揃えようとしています。当然ですが、道具を揃えるだけで事足りるなら、こんな簡単なことはありません。高額な文房具をプレゼントされた大学受験生が、プレゼントされただけで志望大学に受かるようなものです。今回は、「DXはIT投資ではなく人財投資へ」というお話しをします。

【目次】

1.DX推進の名のもと、お金を掛けてRPAを導入

2.エライ人の手書きのメモ判別モデル

3.どう変えたのか?

4.データサイエンス系ツールと人財育成

5.社内人財の強化につながるような使い方がいい

1.DX推進の名のもと、お金を掛けてRPAを導入

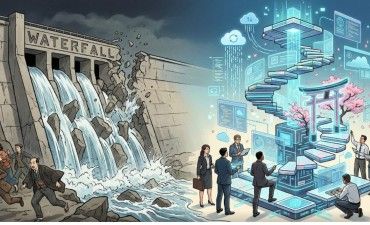

ある企業です。どう見ても現在契約しているマイクロソフトのO365の範疇で、追加コストをかけることなくできることを、DX推進の名のもとで、新たにRPAを導入しようとしていました。O365というと凄そうな響きがあるので言い直すと、Excelマクロ(Excel VBA)でさくっとできるレベルのことを、お金を掛けてRPAにやらせようと検討していました。O365のRPA機能であるPower Automateを使わずにです。お金を払いDXというかデジタル化するのが課せられた義務であるかのように、お金を使いたがります。

そのお金、もっと社内の人財育成に使った方がいいと思います。例えば、お金を掛けてRPAを導入し使用料を外部に払い続けるぐらいなら、同じことをExcelマクロでさくっと実現できる社内人財を育成した方がいいのではないでしょうか?

2.エライ人の手書きのメモ判別モデル

ある企業のお話しです。

会議で配布した資料に、エライ人が手書きでメモを記入するので、その手書きを誰が記入したのかを判別するとともに、デジタルデータとして残したい。画像データのテキスト部分を認識し文字データに変換するOCR(Optical Character Reader)×AI×RPA的なものです。

その企業では外注を使いながら、一所懸命そのための機械学習のモデルや仕組み構築をしていました。結論から言うと、その機械学習のモデルと言うか取り組みそのものは、無駄になりました。業務フローを変えたからです。

3.どう変えたのか?

どう変えたかと言うと、エライ人がメモ書きするとき、PC上でメモを記載し共有するようにしたからです。

もう少し言うと、Teamsというマイクロソフトのコミュニケーションツールのコメント欄に、本人が記載していくというスタイルに変更しました。会議の予定も、開催(オンライン)も、そのときのメモ書きも、資料もすべてTeamsというマイクロソフトのコミュニケーションツールを使うことで完結します。

誰がどのようなメモ書きをしたのかという記録は残ります。さらに、実施した会議を録画できるので、議事録もその場で完成するという感じです。オンラインやオフライン関係なくTeamsを使って会議するようになり、プロジェクターを使って資料を映すのではなく、各々が開いたTeams上に発表者が共有中の資料が映すというスタイルに変更されました。

現状のやり方をちょっと変えることで、特別な機械学習のモデルなどは必要なく解決することがあります。「エライ人がメモ書きするとき、PC上でメモを記載し共有する」という変更は、TeamsなどのITコミュニケーションツールが無くてもできます。単に、各々のPC上のメモ書き機能を使い、会議後にメールを送るだけでも十分です。

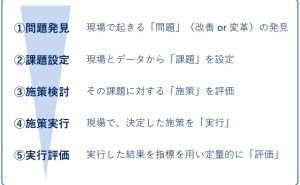

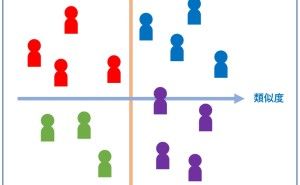

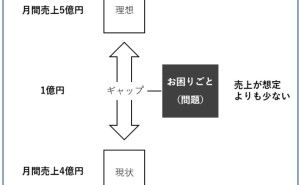

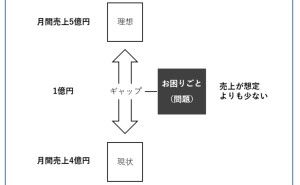

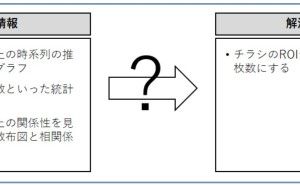

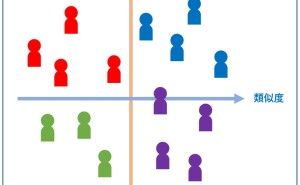

この場合、現状を全く変えることなく、機械学習やDXなどの諸技術でなんとかしようというところに、問題があります。その企業に足りなかったのはデータで課題解決できる人です。データで課題解決できる人とは、お困りごと(問題)の把握とその要因整理と課題化、業務フローの改善や変革、そのときの活用するデータや必要な数理モデルの見極めなどが出来る人財です。

4.データサイエンス系ツールと人財育成

最近、RやPythonなどの無料で使えるデータサイエンス系のツールがあります。

無料で使えるこのようなツールの多くは、それなりのリテラシーが必要になります。少なくてもプログラミング能力が必要です。その壁を突破すべく、有料で便利な分析ツールが色々あります。そのようなツールを導入し、初期教育を実施しただけで、社内DXが進んだかのように錯覚している企業も少なからずあるような気がします。

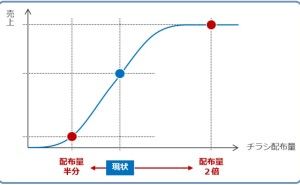

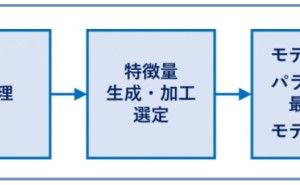

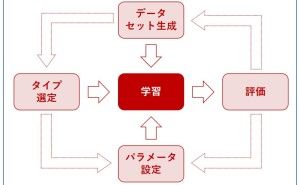

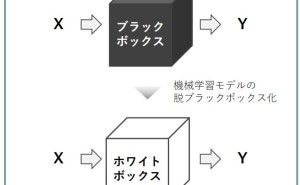

そのようなツールを導...