【この連載の前回:データ分析講座(その224)5つのデータ分析へのリンク】

データ分析といっても色々なものがありますし、分類の仕方も様々です。明確に区別すべき2つのデータ分析があります。

- 課題発見型データ分析

- 課題解決型データ分析

今回は、「課題発見型データ分析と課題解決型データ分析」というお話しをします。

【目次】

1.課題発見型データ分析とは?

(1)課題発見型データ分析の続き

2.課題解決型データ分析とは?

(1)「課題解決型データ分析」が必要ないときもある

1.課題発見型データ分析とは?

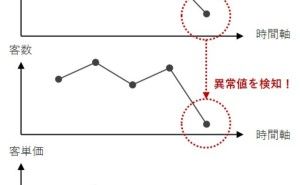

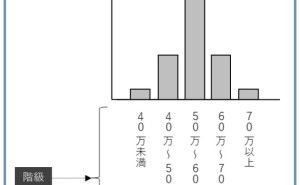

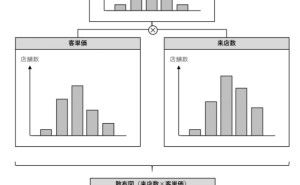

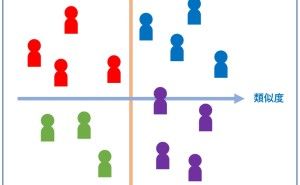

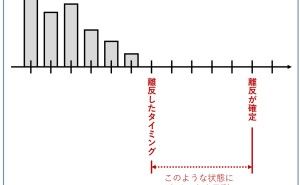

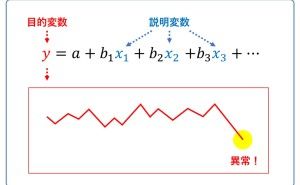

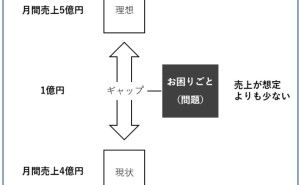

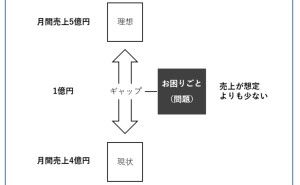

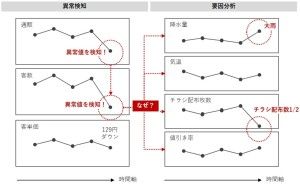

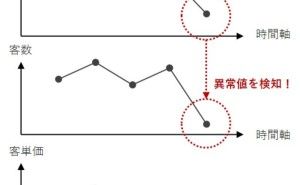

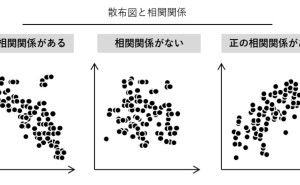

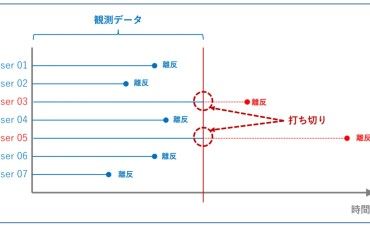

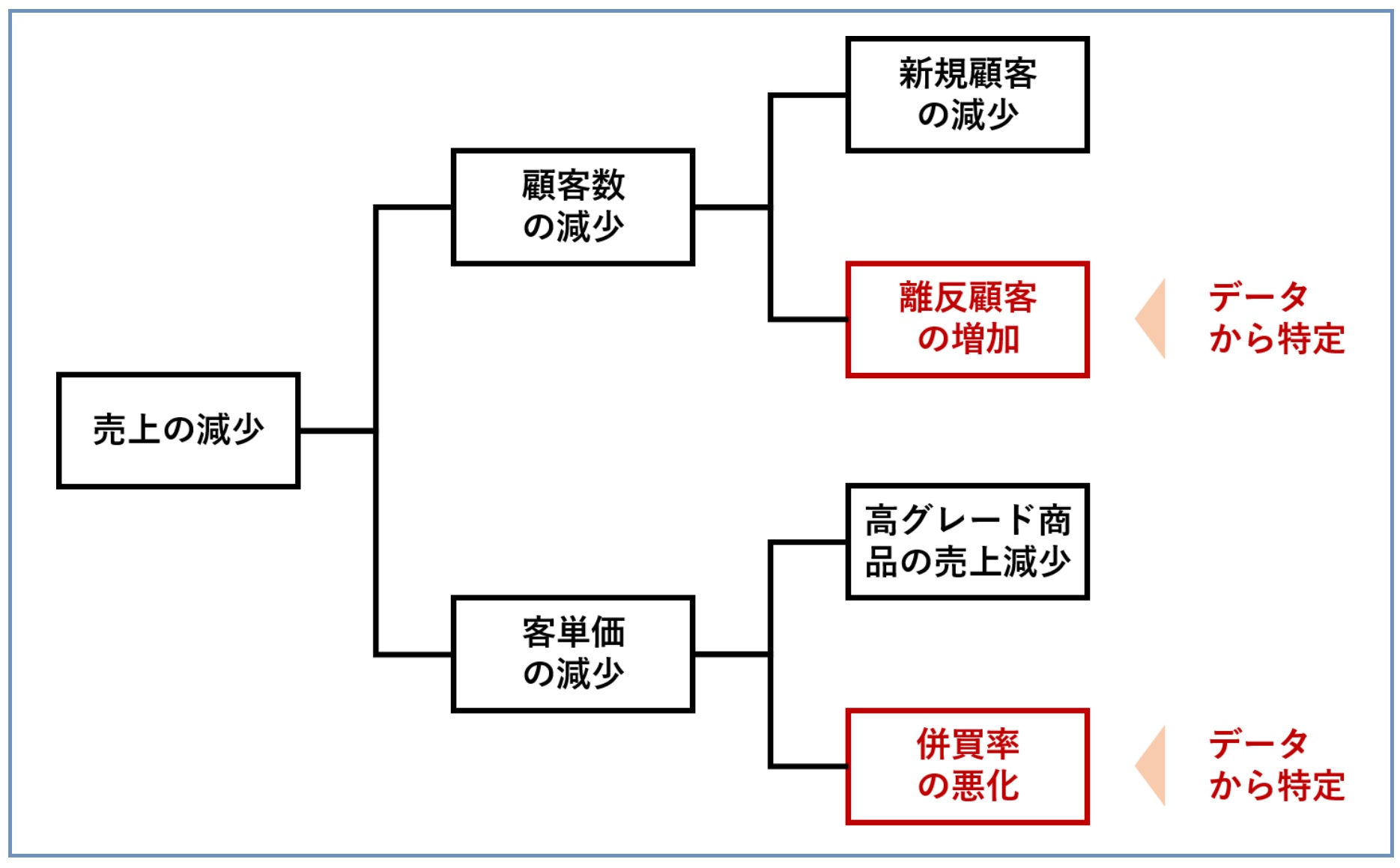

「課題発見型データ分析」とは、言い換えると「問題の要因を特定するためのデータ分析」で、問題(お困りごと)の要因をデータの力を使い特定するデータ分析です。多くの場合、仮説を立てながら、その仮説が正しそうかどうかをデータを使い検証していきます。例えば、売上が減少している、という問題(お困りごと)があったとしましょう。そこで、2つの仮説を考えます。

- 仮説1:顧客数の減少

- 仮説2:客単価の減少

どの仮説が正しいのかを、データを分析し探っていきます。どちらも正しいこともあります。集めたデータから、どちらの仮説も起こっていることが分かりました。そこで、「仮説1:顧客数の減少」に対し2つの仮説を考えます。

- 仮説1-1:新規顧客の減少

- 仮説1-2:離反顧客の増加

同様に、「仮説2:客単価の減少」に対し2つの仮説を考えます。

- 仮説2-1:高グレード商品の売上減少

- 仮説2-2:併買率の悪化

どの仮説が正しいのかを、データを分析し探っていきます。どちらも正しいこともあります。集めたデータから、「仮説1-2:離反顧客の増加」と「仮説2-2:併買率の悪化」が起こっていることが分かりました。

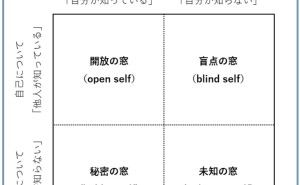

このように、データを使って問題(お困りごと)の要因を探っていくことができます。これが、「課題発見型データ分析」つまり「問題の要因を特定するためのデータ分析」です。ここで気を付けるべきは、データですべてを言えるわけではないため、データ分析者の現場理解や洞察力が非常に重要になってきます。

場合によっては、そもそもデータが存在しないケースもあるため、そのときは現場ヒアリングなどを通し、定性情報をもとに要因特定を行います。探索的にデータ分析することが多いため、そう意味ではEDA(探索的データ分析)の1つとも言えます。

(1)課題発見型データ分析の続き

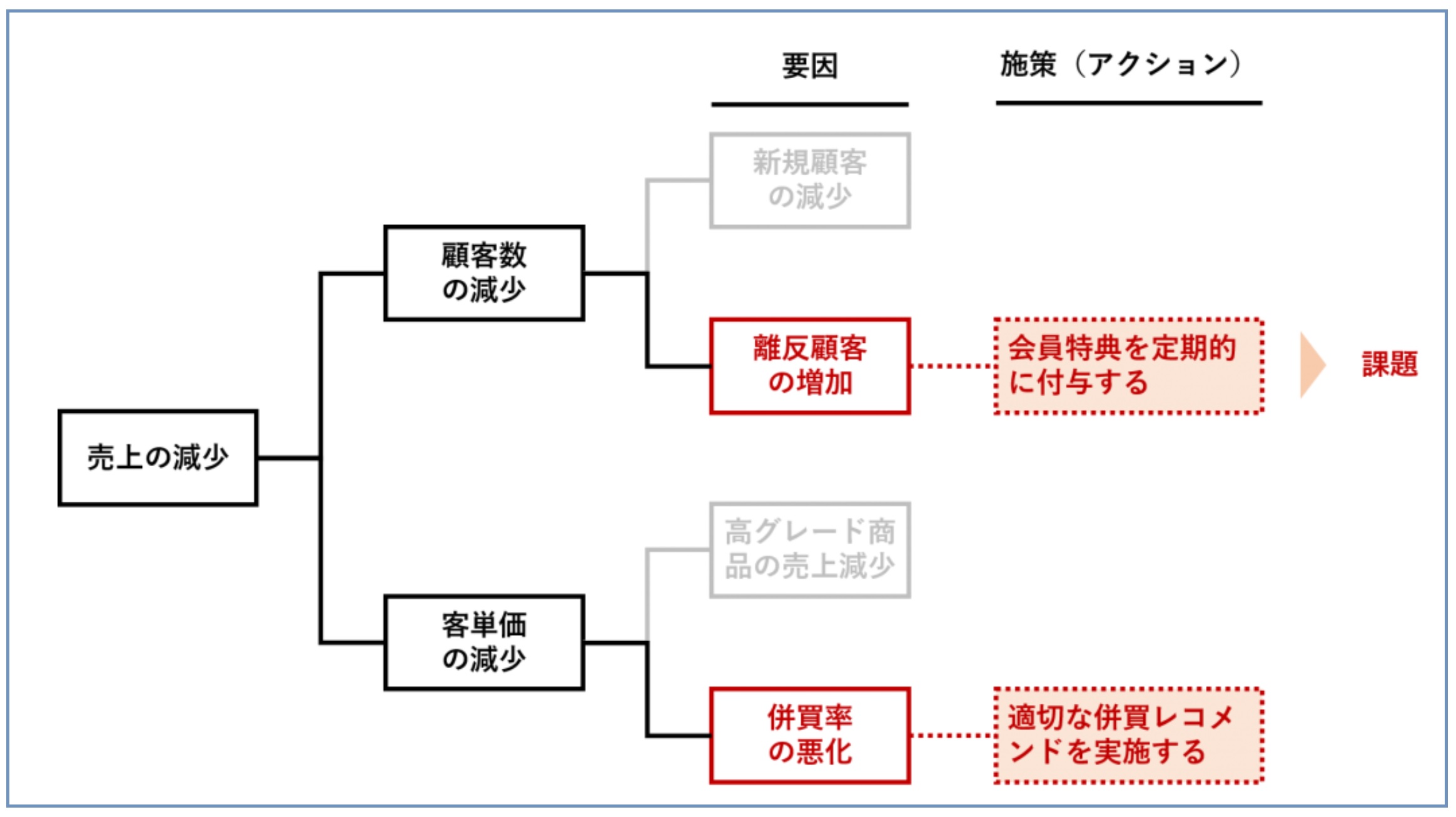

「課題発見型データ分析」つまり「問題の要因を特定するためのデータ分析」をしただけでは、何も起こりません。要因を特定したら、その次にすべきは「施策」(アクション)を考えることです。過去の「施策」(アクション)に関するデータがあれば、そのデータを使って「施策」(アクション)を案出するためのデータ分析を実施してもいいでしょう。基本、アイデア勝負です。もちろん、過去の経験から考えてもいいと思います。現実可能性なども重要な要素になります。

例えば……

- 「離反顧客の増加」に対し、会員特典を定期的に付与する

- 「併買が悪化」に対し、適切な併買レコメンドを実施する

……などを実施する。

このとき、取り組む要因が「課題」です。

例えば、「離反顧客の増加」に取り組むけど「併買が悪化」には取り組まないのであれば……

- 「離反顧客の増加」→「課題」である

- 「併買が悪化」→「課題」ではない

……となります。

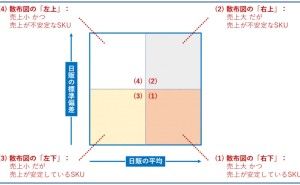

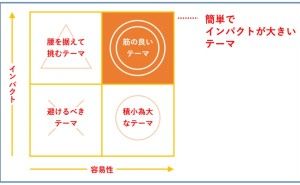

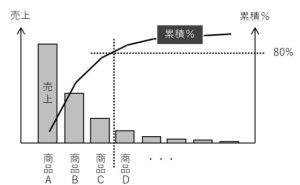

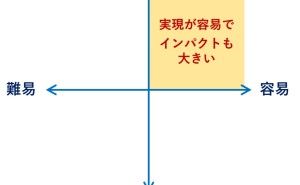

何を課題とするのかを決めるとき、何かしらの評価が必要になります。この評価をするときにデータを活用することもあります。評価軸は幾つか考えられますが、基本は次の2つです。

- 容易性

- インパクトの大きさ

要するに、容易でインパクトの大きなものを「課題」としましょう、ということです。通常は、要因である「離反顧客の増加」だけで評価するのではなく、「要因と施策をセット」にしたものに対し評価をします。なぜならば、容易かどうかは、「施策」(アクション)が容易なのかどうかを評価するからです。インパクトの大きさも、「施策」(アクション)によって問題の要因がどの程度解消されるのかを見積もる必要があるからです。

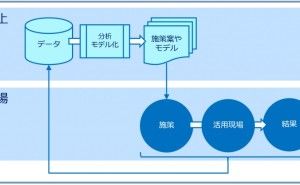

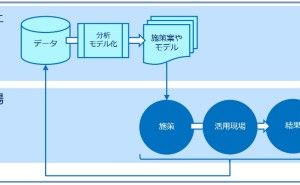

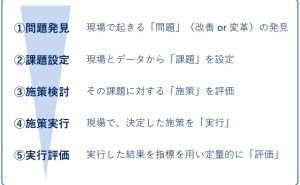

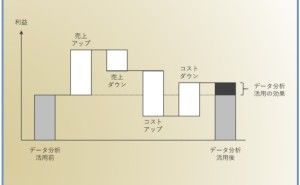

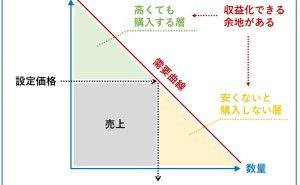

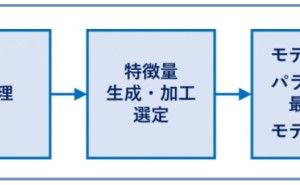

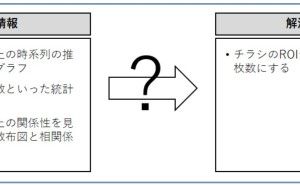

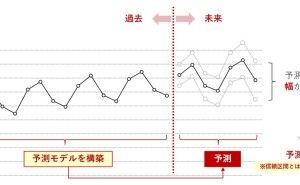

2.課題解決型データ分析とは?

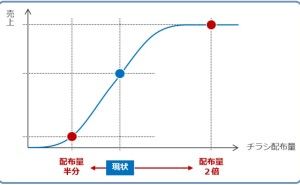

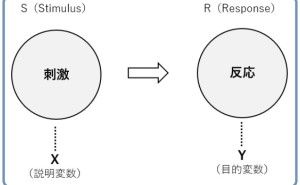

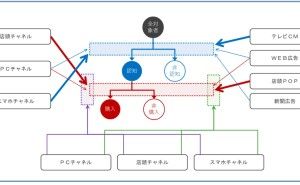

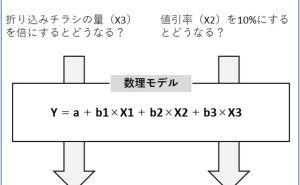

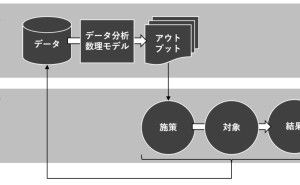

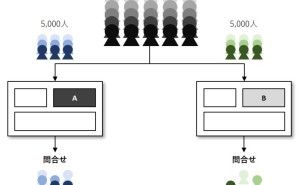

先ほど、「要因を特定したら、その次にすべきは『施策』(アクション)を考える」ということを述べました。この「『施策』(アクション)」をデータを使ってサポートするのが、「課題解決型データ分析」です。例えば、「『離反顧客の増加』に対し、会員特典を定期的に付与する」という施策(アクション)を実施するとき……

- どのタイミングで実施すべきか

- どのような特典がいいのか

……などを施策(アクション)を実施しながらデータで最適なものを探っていきます。

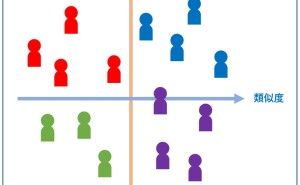

そうすることで、「この顧客に対してこのタイミングで、この特典をオファーすると離反率が減る。」ということが、個々の顧客ごとに見えてきます。その精度をデータと使い常に高めて行くのです。

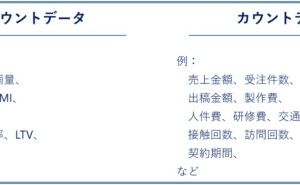

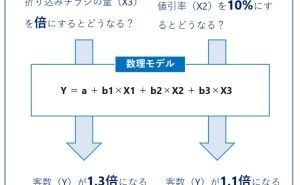

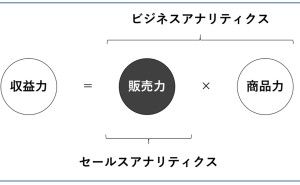

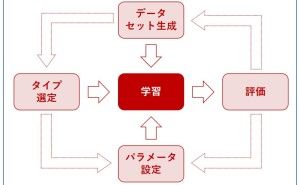

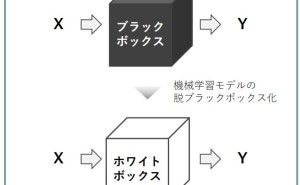

「課題解決型データ分析」では、効率的かつ効果的な状況を、データを使い実現することを目指します。さらに、世の中の...