【この連載の前回:データ分析講座(その228)上手くいかないと思ったらデータで裏付けへのリンク】

何事にも始まりが必ずあるように、多くの食べ物は、誰かが最初に口にしたはずです。例えば、多くの野菜やキノコも同様でしょう。集めたデータと分析の関係は、食材と料理の関係に似ています。今回は「今までやったことのないデータ活用を率先してやる」というお話しです。

【目次】

1.腕次第

2.何が食べたいのか?

3.そのデータ分析結果で、現場は動けますか?

4.丁寧な説明とフォローが必要

1.腕次第

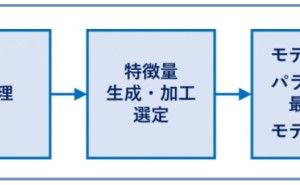

素晴らしい食材であっても、料理人の腕に問題があると台無しになることがあります。逆に、ありものの食材でも、調理しだいで美味しくなることもあります。データ分析やデータサイエンスなども同じです。素晴らしいデータがあるのに台無しにすることもありますし、不十分なデータでも価値を生み出すこともあります。

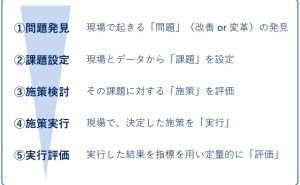

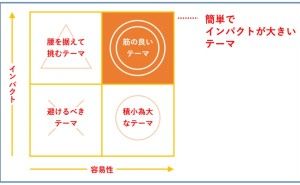

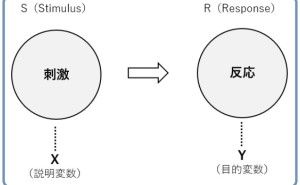

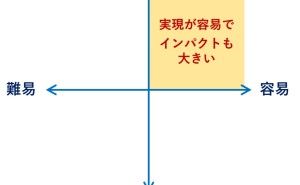

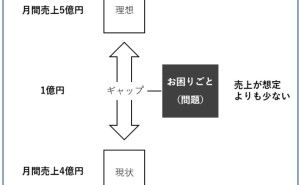

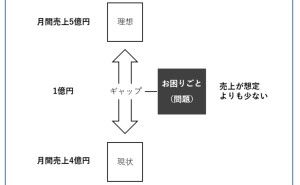

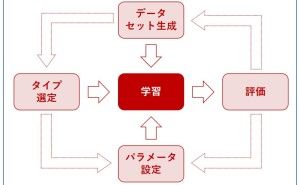

そして、最初に試される腕が「テーマ設定」にあります。データサイエンス実践(データ分析・活用)の成否を左右するのは、テーマ選定にあります。理由は単純です。上手くいきそうもないことを、いくら頑張っても、上手くいかないからです。

2.何が食べたいのか?

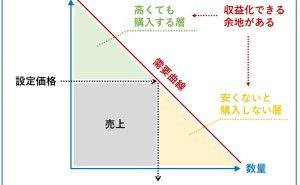

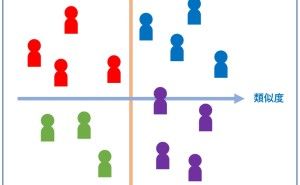

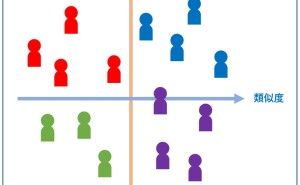

「テーマ設定」とは、料理で言い換えると「作る料理を決める(オーダーをもらう)」です。何を食べたいのか分からないと、何を作ればいいのか分からないように、現場でどのような価値を生み出したいのか分からないと、どのようなデータ分析をすればいいのか分かりません。オーダーがない状況で、何を食べたいのか、どのような価値を出したいのかを、推測することは非常に困難です。

推測するには熟知している必要があります。料理を食べる人を熟知していないと好みが分からないように、現場を熟知していないとどのようなデータ分析を望んでいるのか見えてきません。多くの場合、データ分析者やデータサイエンティスト側は現場を熟知していないので、現場とともにテーマを設定することになります。料理店がお客さんに何を食べたいのかオーダーを聞くのと同じです。

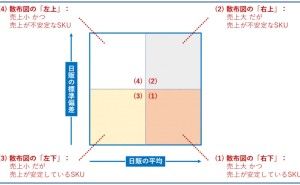

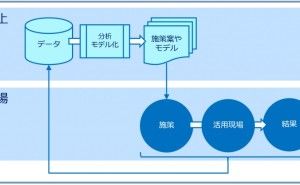

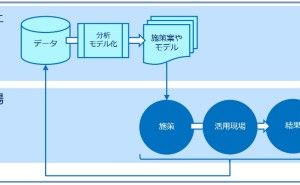

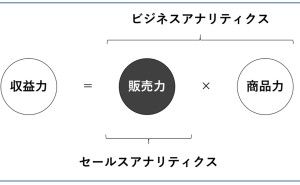

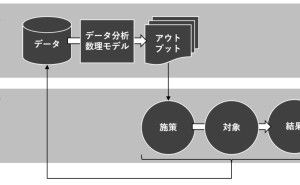

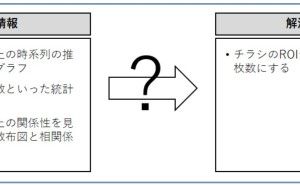

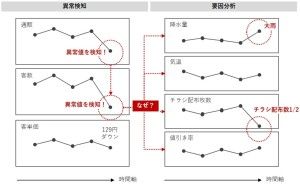

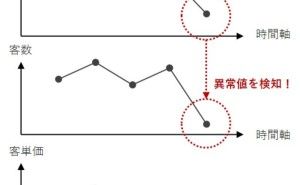

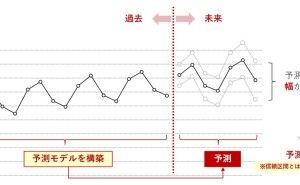

3.そのデータ分析結果で、現場は動けますか?

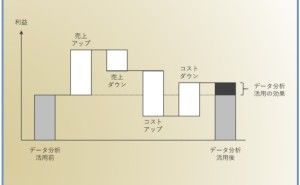

どんなにおいしい料理でも、食べてもらって「おいしい」と言ってもらえないと、作り手は悲しいでしょう。データサイエンスやデータ分析も同じで、現場で活用してもらって「ありがとう」と言ってもらえないと悲しいものです。

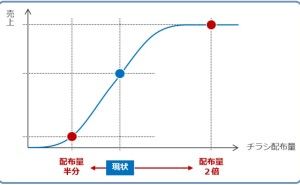

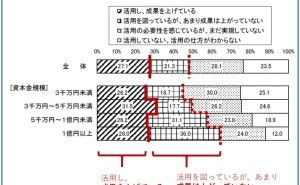

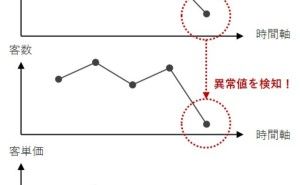

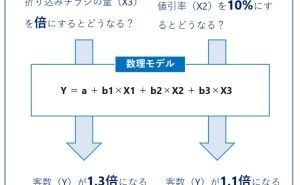

「ありがとう」という言葉以前の問題が、データ分析の世界では起こりえます。現場で活用されないデータ分析結果です。料理で言い換えると、一口も食べてもらえない料理という感じです。「食べてみようかな」と思われる料理のように、データ分析も現場から「やりたい」「やれそう」「イメージが付く」などの声が上がる分析結果でないと、いけません。

4.丁寧な説明とフォローが必要

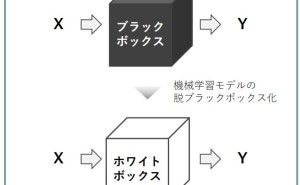

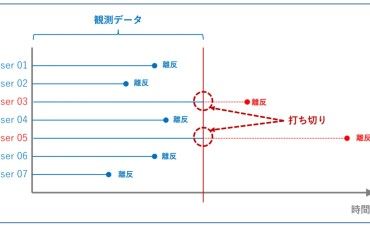

生まれて初めて見る食材で作った料理や、誰もが食べるのを避けている料理を、我先に食べる人が少ないと思います。データ活用の進んでいない現場で、積極的に...