【この連載の前回:データ分析講座(その232)DXはIT投資ではなく人財投資へのリンク】

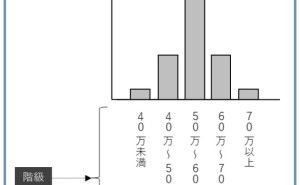

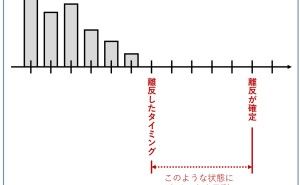

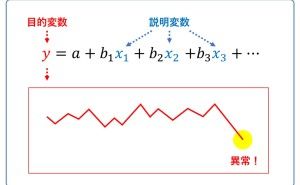

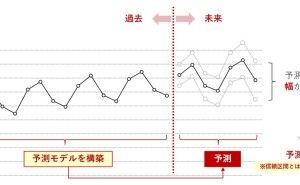

データを上手く活用することで、収益や利益などの安定化を図ることが出来ます。旧来から使われているワードで表現すると、平準化とレベルシフトです。平準化とは、収益や利益などのばらつきを抑えること。統計学っぽく言うと、標準偏差や分散を小さくし安定させることです。レベルシフトとは、その安定した状態をレベルの高い方にシフトさせることです。利益病とは、新規事業部門やベンチャー企業などの陥る、利益確保のために挑戦を止める活動です。今回は、「利益病とデータ活用」というお話しをします。

【目次】

1.データ活用の効果効能

2.なぜか決まって利益病になる

3.成長を止める利益確保

4.安定化し冒険をする

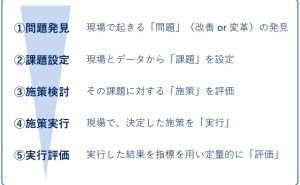

5.リーンアナリティクス

1.データ活用の効果効能

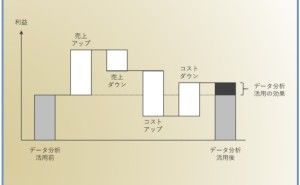

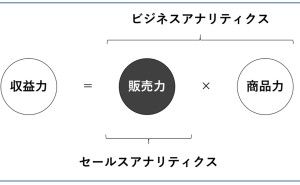

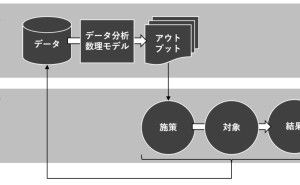

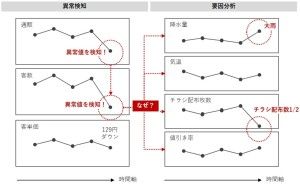

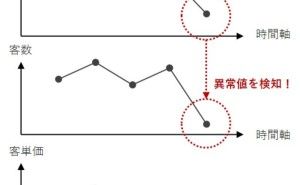

データを使うことで、利益を安定化させ、可能な限り高水準にもっていくことができます。

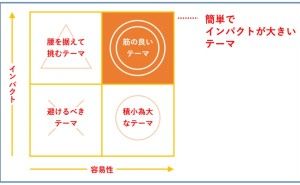

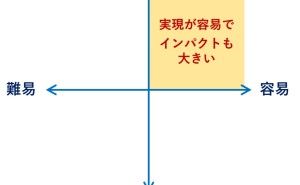

例えば、無駄なコストが発生している何かを発見しデータなどで裏付けたら、そこをどうにかするだけで利益水準は上がります。無駄なコストを削るわけですから、当然と言えば当然です。ビジネスを成長させたり安定化させるのに、データは非常に有効なツールです。ただ一歩間違うと、成長と止める利益病につながることがあります。

2.なぜか決まって利益病になる

私は、大企業の新規事業部門やベンチャー企業で、新商品や新サービスの開発と展開に関わったことがあります。紆余曲折有り、上手くいくこともあれば、上手くいかないこともありました。ただ、上手くいくと決まって利益病になります。利益確保のために挑戦を止めるのです。

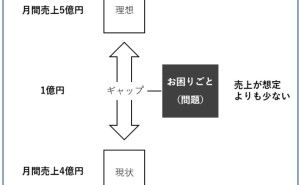

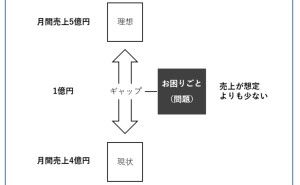

売上を上げることに邁進し、上手く回り始めたなと思ったら、気が付くと利益確保に走るのです。不思議なことに、成長を止める利益確保に走るのです。成長を止める利益確保とは何でしょうか?

3.成長を止める利益確保

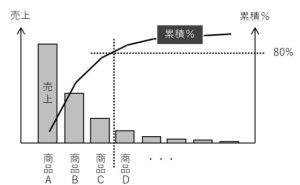

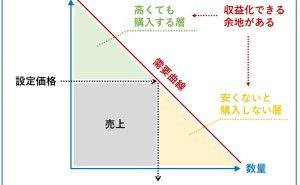

一言で言うと、未来への投資である研究開発への投資を止めることで、利益をだそうとするのです。意識的というよりも、後から冷静に考えてみたときに、そうだったことに気が付くことの方が多いようです。実際、未来への投資である研究開発投資を止めても、現在の売上にさほど影響はありませんが、コスト部分が減るので、利益額が大きくなります。

現在の商品やサービスで十分であるかのような行動にでます。オペレーションの効率化、商品のマイナーチェンジなどです。未来の売上よりも、目先の利益を重視しているからでしょうか。実際、そういう周囲からのプレッシャーはあります。ベンチャー系ですと、自分たちの収入が増えるという面もあります。人によって異なるかもしれませんが、要は、以前に比べあまり働かなくなり、プチ大企業病に陥ります。

個人的には、利益をすべて研究開発投資に回すぐらいがちょうどいいのではないかと思います。

4.安定化し冒険をする

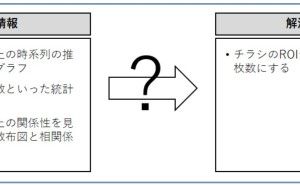

先ほど、「ビジネスを成長させたり安定化させるのに、データは非常に有効なツールです」と言いました。データを活用し既存のビジネスを成長させるという意味は当然あります。

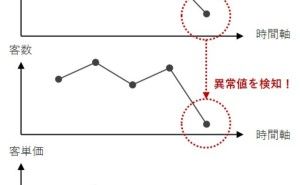

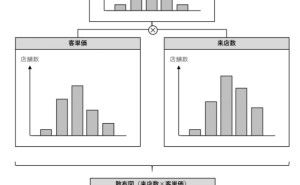

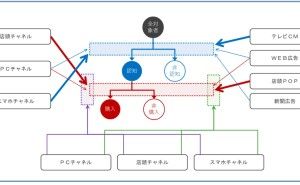

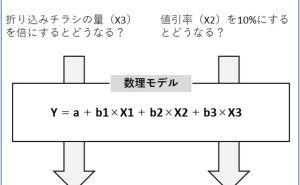

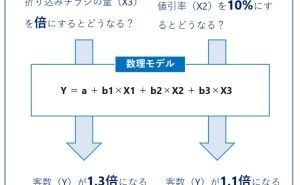

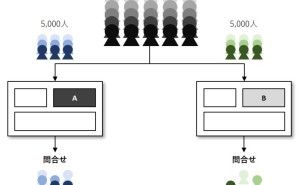

例えば、ECサイトなどでデータ活用し、サイト訪問者のコンバージョンレート(訪問から購買への転換率)を2%から3%に上げることができれば、売上は1.5倍になります。実際に、私が関わったECサイトでそのような状況になりました。凄いことです。

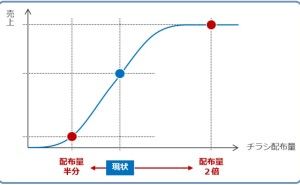

このように、データを上手く活用し売上を拡大することができます。ただ、ある一定の水準で頭打ちになります。今の例ですと、3%が10%になることは恐らくないでしょう。実際、3%ぐらいで頭打ちでした。「ビジネスを成長させたり安定化させるのに、データは非常に有効なツールです」には、別の解釈もあります。それは、データで既存ビジネスを安定化させ、そこで得た利益を使い新規ビジネスに向けた冒険の準備を...