組織の中の方に染まってしまうほど、物事は進め難くなるようです。生存本能的に、その組織の崩壊を防ぐことが自身の崩壊を防ぐのではないかと、思いこんでいるようにさえ感じます。そのような状況では、データで組織を変えることは、恐らく無理でしょう。本人が強く望んでいたとしても、生存本能的にその組織の崩壊を防ぐ行動に出てしまうようです。

本人が強く意識しデータによる変革を実施しようにも「調整」という名の推進力を奪う行為にいそしみ、結果的に遅々として進まず、最終的に思いもよらない不可思議な状況に陥ります。少なくとも、私が目の当たりにした「大」の付く企業は「ほぼ」そうです。「やったふり」としか思えないようなIT化やデジタル化、DX、AIなどなど。

先程「ほぼ」そうだ、という曖昧な表現をしました。「ほぼ」ということは例外もあるということです。例外の多くが、データ活用の中心の人々ではなく周辺の人々によるデータ活用です。中心人は周辺人の邪魔をするのではなく、邪魔を排除する、もしくは、邪魔をしないという名の支援をすると、上手くいくようです。今回は「データ活用の成否を握るのは周辺人」というお話しをします。

【目次】

1. データ活用の中心人、周辺人

2. 中心人は現状維持の変革を本能的にしようとする

3. 調整の悪魔

4. 3年かけたプロジェクト

5. 警戒される周辺人

【この連載の前回:(その294)ローギアとハイギアとデータ活用プロジェクト へのリンク】

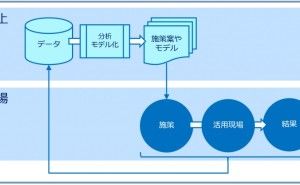

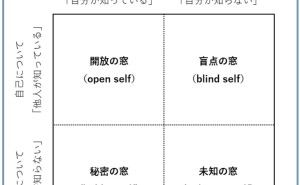

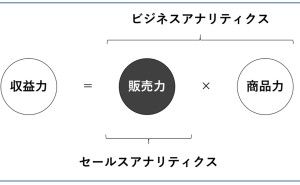

1. データ活用の中心の人々、周辺の人々

今回は「中心人」と「周辺人」という、聞き慣れない用語を使います。「聞いたことない!」という方も多いでしょう。そう思った方は真っ当です。なぜならば、私が勝手に作った造語です。別の方が別の意味で使っているかもしれません。

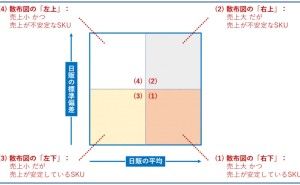

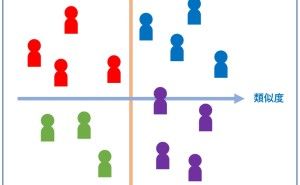

中心人とは、組織の中心にいる役員や社員などです。新卒で入社しそこそこ出世した人が、典型的な中心人です。その組織の文化や考え方などに、どっぷり染まっている方です。ぶーぶー不満を言いながら中心にいる人も多いです。染まっていることは悪いことではありません。ただ、データ活用による変革という活動にとっては、多くの場合、負の力が大いに働きます。

周辺人とは、組織の中心ではなく、周辺にいる人です。その組織に属していない人は、典型的な周辺人です。入社間もない方も、周辺人でしょう。中心人に嫌われ周辺に追いやられた人も周辺人でしょう。

2. 中心人は現状維持の変革を本能的にしようとする

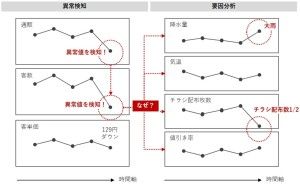

データ活用を進めるとき、中心人にだけ任せると、結果的に何も変わっていないような状況に陥ります。どんなに優秀で有能でリーダーシップのある中心人でも、多くの場合、このような状況に陥ります。「他社が実施しているらしい」ということで始めたDX活動などが典型です。

そこには「他社が実施しているらしい」ということがあるだけで、結局のところ現状の置き換え(例:アナログ業務をIT化するなど)だったりします。それでもいいのではないか、と思うかもしれません。確かに便利になったかもしれませんが、例えば、朝の天気予報を新聞やテレビではなく、単にスマホで知るという行動に変えたぐらいに過ぎません。

それはそれでいいですが、それは変革ではなく、置き換えや改善に過ぎません。要は、根本的な部分が何も変わらないのです。

3. 調整の悪魔

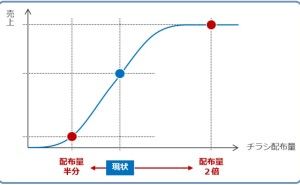

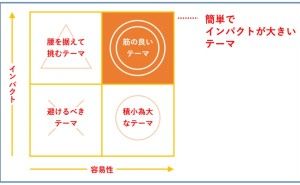

仕事のできる中心人の多くは、部門間調整や外部調整などがお上手で、仕事が滞り進ませることができます。調整をすればするほど、そのデータ活用活動は丸くなります。どんどんドゲがなくなり、変革ではなく、置き換えや改善になります。誰も積極的に痛みを求めたりしません。変革には、一時期強い痛みがある恐れがあります。変革より容易な改善活動も面倒です。面倒という痛みが伴います。

素晴らしい調整の行き着く先が「置き換え」です。基本何も変わらず、業務の一部がデジタル化で楽になる、とった感じです。

4. 3年かけたプロジェクト

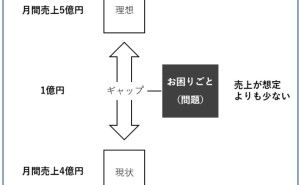

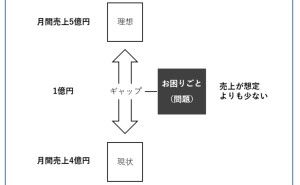

日本を代表するある製造業のお話しです。

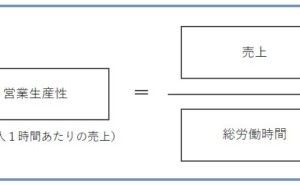

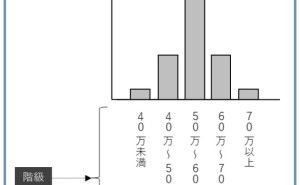

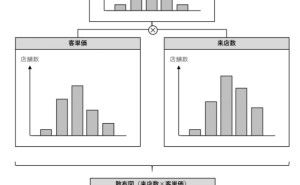

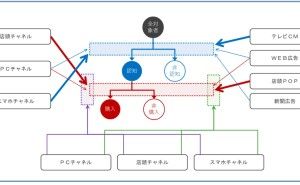

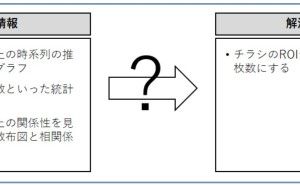

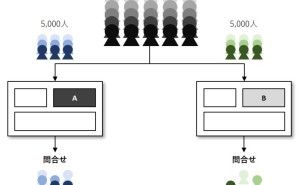

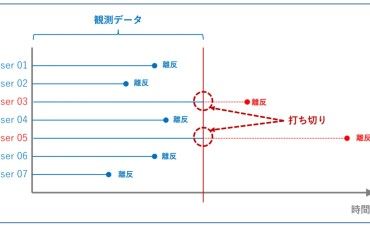

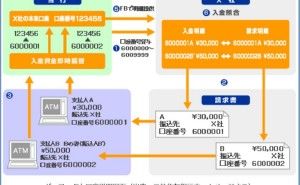

ビジネスは日本国内だけでなく、海外にも手広く展開しています。海外売上の方がはるかに多いぐらいです。日本国内だけでなく、海外に多くの販社をもっています。販社ごとにCRM(顧客関係管理システム)やERP(基幹システム)などのシステムが異なり、当然ながら蓄積されているデータの形式が異なります。よくサイロ化という言葉で表現される現象です。

コーポレート機能のある日本の本社で、各販社から送られてくるExcelファイルのデータを統合するという業務が、毎月のように発生していました。このExcelファイルのデータを統合するという作業無くして、全体像を把握することが困難なため、どうしても必要な作業になっていました。

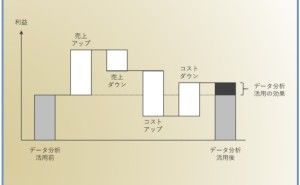

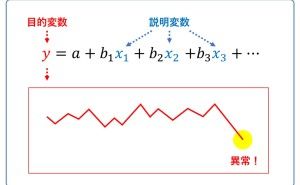

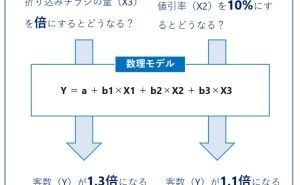

データの統合後、それらを使いパワーポイントで経営会議用の資料などが作成されていました。あまりにもデータのフォーマットが異なり統合作業が大変だ、ということでデータ基盤を整え、さらにはパワーポイントではなくBIツールでそれらのデータを見れるようにするプロジェクトが発足しました。

3年かけたプロジェクトの末、どうなったでしょうか?

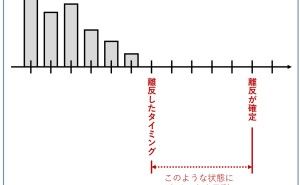

Excelファイルのデータの統合作業は今でも続いています。唯一出来たことは、統合後にBIツールのダッシュボードで見れるようになったことです。しかし、経営会議用の資料などはパワーポイントで作られています。各部門や各販社、経営層やキーマンと調整した結果です。

5. 警戒される周辺人

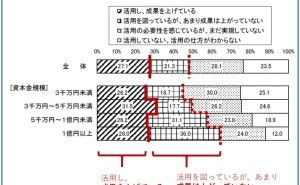

少なくとも、私が目の当たりにした「大」の付く企業は「ほぼ」そうです。「ほぼ」ということは例外もあるということです。その例外が実現したとき、例外なく登場するのが周辺人です。周辺人がいい働きをし、データ活用などが上手くいっているようです。

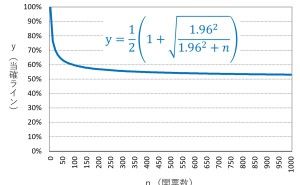

周辺人は、微妙な組織内の機微を上手く汲み取ることができないことにより、本人はどう思っているかはさておき、それほど上手く調整ができず、その空気を読まな加減がいい塩梅に、いい帰結になることがあります。そのため、多くの企業では中途採用という形でその道のプロ(もしくは、近しい人)を組織内部に取り込んだり、外部コンサルなどに依頼をしたりするのでしょう。

ただ、中心人から警戒され、意識的もしくは無意識的に邪魔をされるという現象が見られたりします。どのような邪魔があるかは、ここでは言いませんが、良かれと思っている邪魔が一番厄介です。とは言え、周辺人に問題があることも少なくありません。攻撃的、高圧的、上から、小馬鹿にする、拗ねる、などなどの負の態度を取る周辺人などです。

一方、上手く言っているのはポジティブかつ共感力の高い周辺人です。結果的に邪魔されていることをネガティブに捉えず、相手に共感しつつ物事を上手く進めているようです。データ活用やDXなどに限らず、何かしら組織に変化をもたらす活動を実施するとき、似たような状況になっているのではないでしょうか。

次回に続きます。

...