前回の事例その14に続いて解説します。

製品開発を目指している企業の中には、テ-マが見つかったら、または、アイデアが閃いたら開発に取り組む。そのような淡い期待を抱いて開発を目指している企業が見受けられます。このような考え方で開発テ-マを探すことは、偶然の所産を期待するに等しく、時間がかかり過ぎて期待外れに終わります。そのような企業によく見られる現象は、自企業の保有する技術や販路と全く関係のない開発テ-マを選びコストの高い開発になり、かつ、開発した製品の売り方が判らない、そのような結末に陥っている場合があります。

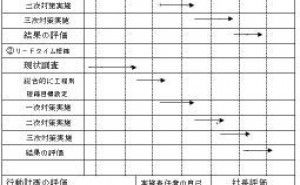

時には、管理者を集めて開発テ-マを提案する会議を開いている例もありますが、開発方針を示さないでアイデアを募っても効果があがりません。開発の狙い所を明確にし、かつ、年間の開発件数の目標も設定する事が重要です。開発した製品の売り方が判らないと迷っている企業は、製品開発のテ-マをニ-ズに密着して取り上げなかった事に主要な原因があります。ニ-ズに密着した情報に基づき取り上げた開発テ-マの場合、ニ-ズの発生した消費者の反応を確かめながら研究開発を行うことが可能になり、その結果として、販路開拓に当たり何処に売ればよいのか、迷うことはありません。ニ-ズの発生源に相当する消費者に如何にして売り込むべきか、同じ客層についての販売ル-トを研究すれば良いからです。販売方法をいろいろと研究しなければならないことは当然であるから、製品開発と販路開拓を同時並行して取り組むように開発計画を立てる事が適正な研究開発のあり方です。次に示す4点について、今回は、1と2を、第2回で、3と4を記述します。

1.開発のための情報収集目標件数の設定

2.開発製品の特性

3.多品種少量製品における開発上の留意点

4.開発活動の時間配分

1.開発のための情報収集目標件数の設定

製品開発を目指すのであれば、年間の製品開発の目標件数を決め、それに相当した情報収集の目標件数も決めて、事業に取り組むことが、本来のあり方です。情報収集の目標件数としては、集められた情報件数の内、開発テ-マに取り上げられる比率は経験から見当がつけられます。この比率と開発目標件数が決まれば、情報収集件数の目標値は自ずから決定出来ます。仮に開発目標数を年間で2件として、情報件数の3%が開発テ-マに上がる企業の場合、(1/0.03)×2=67 つまり、年間で67件以上の情報収集の目標を立てる必要があります。ここで3%としたのはかなり高い比率であり、企業によっては3%程度の歩留まりになっている例が少なくありません。その企業の情報収集感度に対する訓練の問題です。

更に、開発製品を使用する客層を明確にし、その客層に狙いを定めて情報収集に取り組む必要があります。客層の設定は情報収集の過程で絞られ、有力な情報が得られたら、その情報の発生源を調べることで、当初予定していた客層と異なるケースとなることもあります。販売は製品開発よりも遥かに難しいが、客層の狙いが曖昧では一層難しさが増します。開発したが何処に売れば良いのか判らない。そのような意見が出てくるのは、開発テ-マを決める段階で情報の出所を把握せず、アイデアの着想の側面だけに力を入れて、取り組むような間違いを冒しているからです。

2.開発製品の特性

製品開発に取り組む場合、市場で競合品になると想定される商品を十分に調査する必要があります。その上で、製品の性能・品質、販売価格などを決め、類似品との競争に勝ち、かつ、顧客に歓迎される商品にしなければなりません。

市場で類似品と競合する意識が乏しい例が非常に多く、この問題について検討が不足していると、製品を市場に送り出した後で気づき、対策に走り回らねばならなくなります。技術者の自己満足の製品にならないように、顧客から歓迎される商品...

製品開発を目指している企業の中には、テ-マが見つかったら、または、アイデアが閃いたら開発に取り組む。そのような淡い期待を抱いて開発を目指している企業が見受けられます。このような考え方で開発テ-マを探すことは、偶然の所産を期待するに等しく、時間がかかり過ぎて期待外れに終わります。そのような企業によく見られる現象は、自企業の保有する技術や販路と全く関係のない開発テ-マを選びコストの高い開発になり、かつ、開発した製品の売り方が判らない、そのような結末に陥っている場合があります。

製品開発を目指している企業の中には、テ-マが見つかったら、または、アイデアが閃いたら開発に取り組む。そのような淡い期待を抱いて開発を目指している企業が見受けられます。このような考え方で開発テ-マを探すことは、偶然の所産を期待するに等しく、時間がかかり過ぎて期待外れに終わります。そのような企業によく見られる現象は、自企業の保有する技術や販路と全く関係のない開発テ-マを選びコストの高い開発になり、かつ、開発した製品の売り方が判らない、そのような結末に陥っている場合があります。