【目次】

ここでの「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は、企業がデジタル技術を用いて、過去の技術や仕組みで構築されているシステムから業務フローの改善や新たなビジネスモデルの創出し、自社の経営戦略の変革を実践することとします。また、その対象は、表題にあります見積システムを中心に述べます。DXのステップに沿って見積システムを経営戦略の一つ含めた考え方を解説します。今回は、その1として、アナログ情報をデジタル化する。部分的なデジタル化。(デジタイゼーション)について解説します。

通常DXのステップは、以下のように示されています。

- ①デジタイゼーション アナログからデジタルへ

- ②デジタライゼーション デジタルからシステムへ

- ③デジタルトランスフォーメーション システムから経営戦略ツールへ

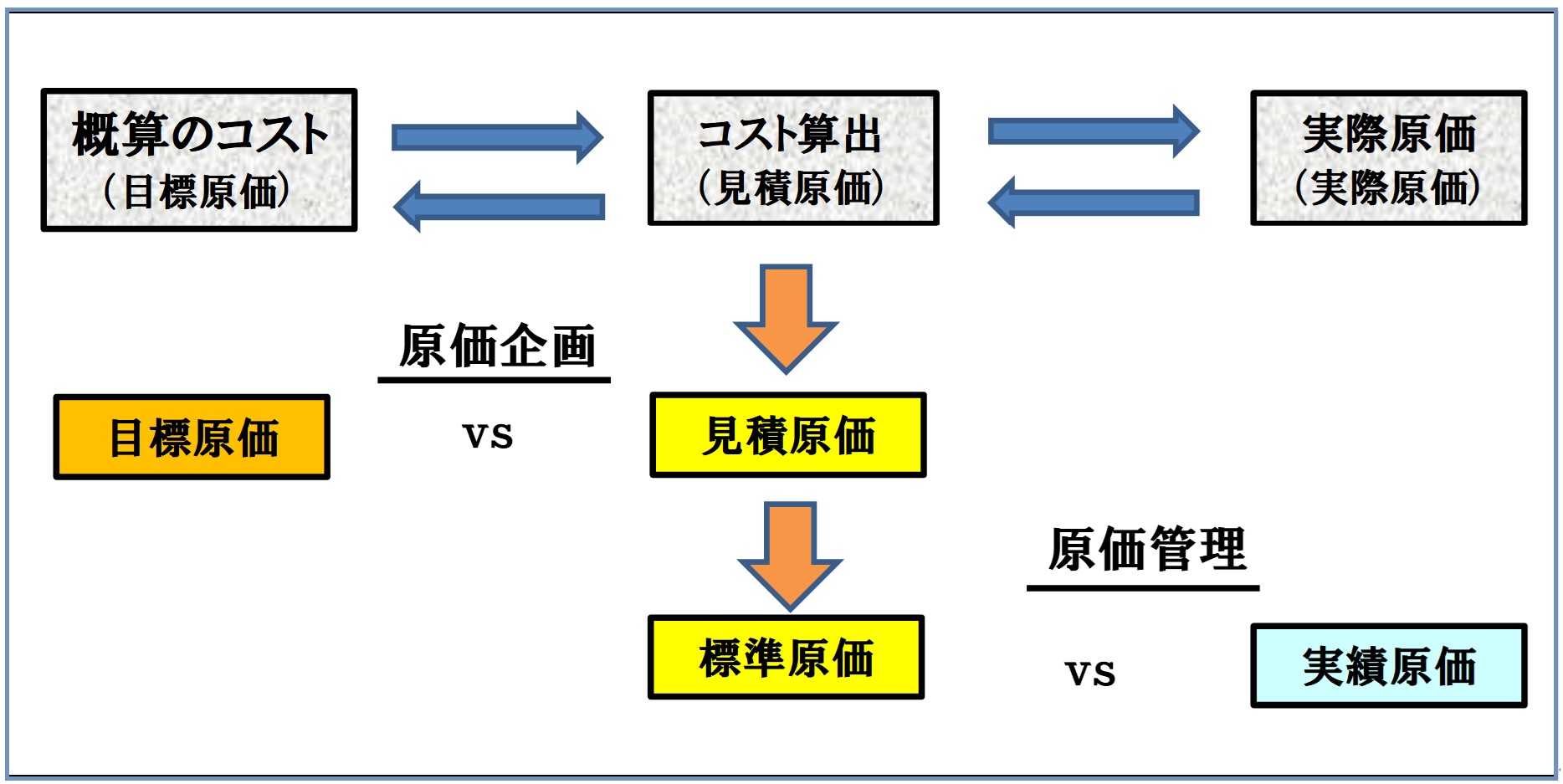

製品や部品の見積もりは、図表2にも示しているが、会社の利益に直接貢献するものです。具体的には、原価企画と原価管理になります。とくに重要性の増した原価企画での活用を中心に見積システムとDXを述べていきます。

図表1 見積もり(原価)の種類について

1.アナログ情報をデジタル化する。部分的なデジタル化。(デジタイゼーション)

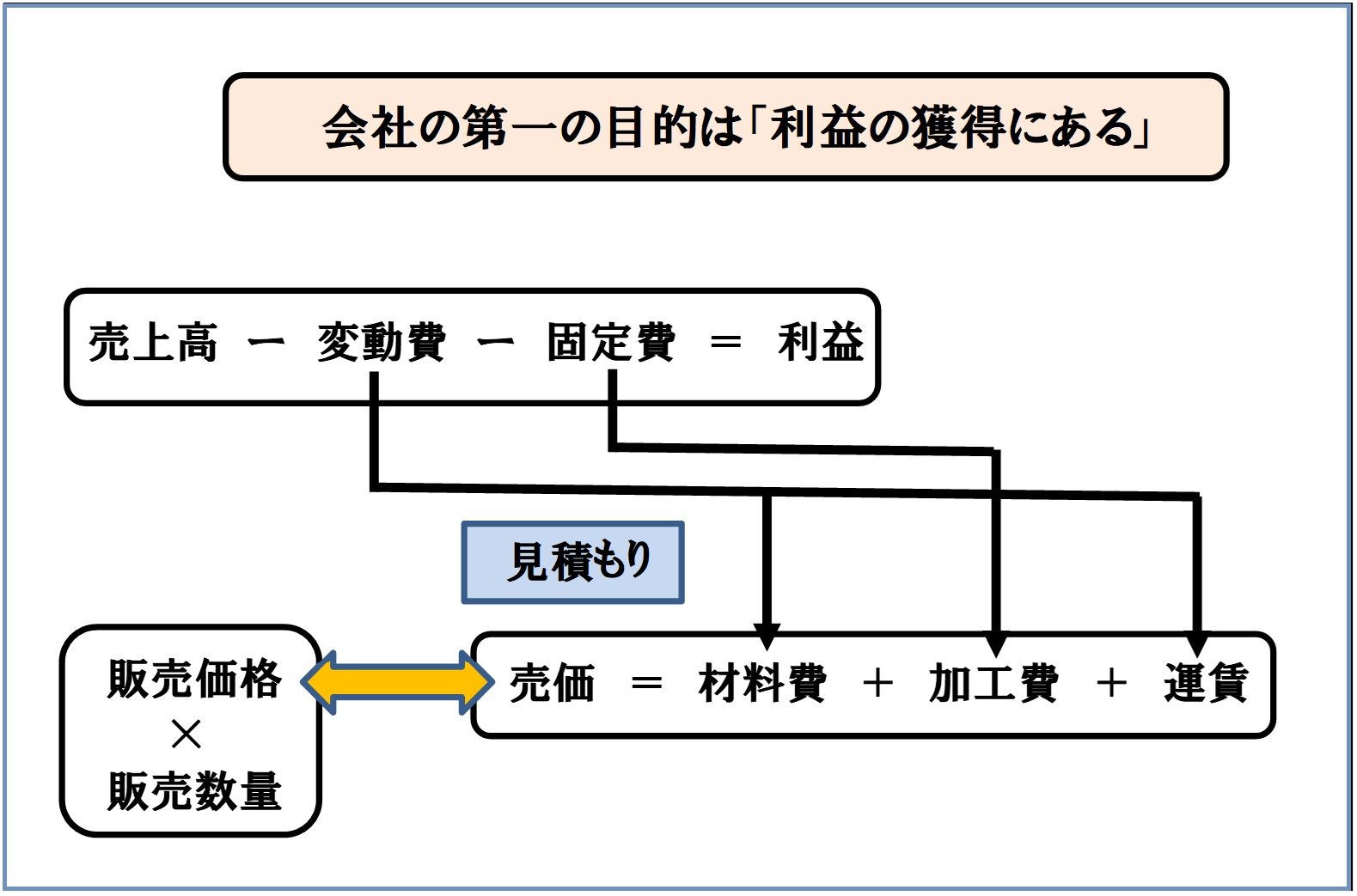

図表2 利益と見積もり

会社の第一の目的は利益の獲得です。そして、メーカーの場合は、製品を生産し販売することによって、その利益を獲得するわけです。

このため、製品の販売価格が重要になり、販売価格を決めるにあたって、見積もりが必要になります。しかし、その見積もりの重要さは、あまり意識されていないようです。「いくらの利益を獲得できるか」を考えるよりも先に受注を獲得することがあるからです。

そして、受注の獲得を強く考えるあまり、その利益は後からにしようとなり、利益の薄い製品の受注に向かってしまうのです。受注の獲得と利益の確保をバランスよく検討していくことが必要です。

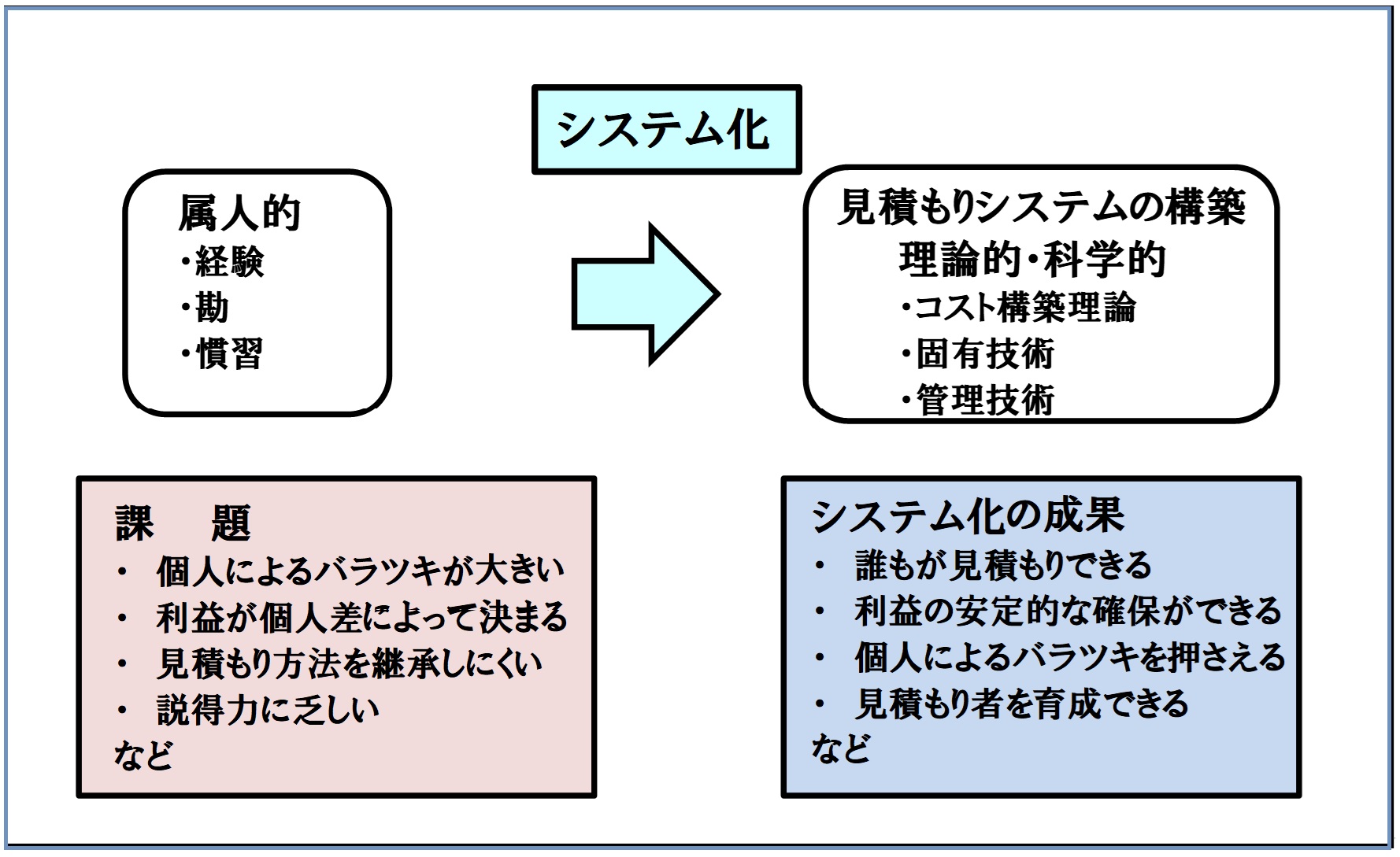

デジタル化が進展する以前の見積もり業務は、属人的な部分に依存していました。見積もり者の知識や経験などであり、それらを用いて算出するか、過去の実績金額によるものです。

この属人的な見積もり方法は、新たな見積もり担当者への引継ぎをすること(見積もり担当者の育成)が難しいこと、その見積金額が妥当であるかを判断しにくい、見積もり者による見積金額のバラツキの大きさなど、多くの課題を持っていました。

そして、もう一つ大きな課題があります。

それは、技術の進展であり、設備機械の性能向上です。切削加工用の設備機械は、重切削から高速切削へと変わり、ATC(自動工具交換装置)やAPC(自動パレット交換装置)など付帯設備の充実による省力化などが進みました。この結果、生産性が向上し、その設備機械が普及していくことによって、見積もりでは、過去の実績金額について、信頼性が低下しました。

図表3 見積もり業務のシステム化

これらの課題を解消するため、...