前回から、五感の最後の感覚である聴覚について解説しています。今回も引き続きこの聴覚について考えてみたいと思います。

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その158)へのリンク】

1. 聴覚とイノベーションの関係

人間の五感による知覚の利用の割合は、視覚83%、聴覚11%、嗅覚3.5%、触覚1.5%、味覚1%と言われており、聴覚は視覚についで、日々の活動の中で活用されている感覚です。たしかに、日々、通勤時の駅の構内や車内放送、職場や家庭でのコミュニケーション、テレビからの音声、など毎日我々は音の洪水の中で生活しています。

しかし、聴覚の利用により、過去の経験を思いだしたり、新しい状況を頭の中で想像したりするといったことは、嗅覚や触覚に比べてもせいぜい同じ程度、悪くするともっと低いように思えます。聴覚のイノベーションへの活用は限定的ですでの、聴覚をもっとイノベーション創出に活用をすることが重要です。

2. 日々の生活の中でどうするか?

日々の生活の中で、イノベーションに向けて聴覚を活用するには、どのような活動があるでしょうか?

(1) 周囲の音に注意を向ける

普段は注意を向けていない音に、もっと注意を傾けるということがあると思います。特に人工的に作られた音だけではなく、自然の音に注意を向けることです。人口的に作られた音は、それが人間の耳に到達しやすいように大きな音となっていることが多いので、気が付くことが多いのですが、自然の音はそうではありません。しかし、風の音、木々のかすれる音、鳥や虫などの声、川のせせらぎ、雨の音などは、心理的な効果だけでなく、普段人工的な音にはない旋律、周波数を含むもので、そこには新しい情報がつまっています。

(2) 楽器を弾く

さらには、単に音を聞くだけではなく、自ら音を作るということがあると思います。すなわち楽器を弾くということです。楽器を弾くという活動は、心をリラックスさせる効果以外にも、他人が作曲した曲を弾くにしても感情をこめたり、より気持ち良く聞こえるように工夫するなど、イノベーションの要素を含むものです。

これはあとに議論したいことでもありますが、楽器を弾くという活動は、聴覚だけでなく、指の感触やピアノの例で言えば鍵盤を視覚的に捉えるなど、人間の様々な感覚や機能を統合して行う高度な活動です。また他の人と一緒に演奏するということになれば、さらなる高度な感覚や機能が要求されます。

(3) 歌う

自ら音を作るのは、楽器を弾くだけではありません。自らの声帯を利用して歌うという、もっと身近な活動があります。歌も楽器の演奏と同様、イノベーション創出活動と言えると思います。その点から言うと、日本で発明されたカラオケは、普通の人にとってはそれまで歌を歌う機会などほとんどなかった状況を、全ての人にとって歌を身近な活動とした点から画期的なツールではないでしょうか。

(4) 音を頭の中で再現する

人間は、花火大会で聞いたドーン、パチパチというような過去に聞いた音を、後に頭の中で再現することができます。しかし、少なくとも私の場合、自分の頭の中ですぐに再現できる音は、そう多くはありません。過去に聞いた音声を頭の中で再現するという活動は、映像イメージを利用して過去の出来事を頭で頻繁に再現していることに比べ、はるかに少ないように思えます。

しかし、これまで何十年も生きてきたのですから、頭の中には様々な音の記憶が蓄積されているはずです。イノベーション脳を作るために、自分の頭という蔵の中の片隅に記憶されている音をリフレッシュして、過去の音の記憶をひとつひとつ思い起こしてみようとする活動は、有効のように思えます。

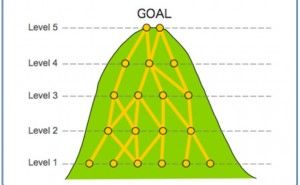

(5) 作曲する

さらには、新しい音を自分の頭の中で創造してみるという活動があります。まさに作曲はこのような活動ですし、イノベーションそのものです。私は作曲した経験がないので、正確にはわかりませんが、たぶん作曲者は過去に聞いた様々な音やメロディーに、他の五感で得た情報(たとえば海の情景)やその情報に触れた時に同時に感じた情感を組合せ、音や...