▼さらに深く学ぶなら!

「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら!

これまでは「妄想を積極的に促す方法」について、解説してきました。今回からテーマを変えて「隣接可能性」について解説します。

1. 隣接可能性(Adjacent Possible)とは

隣接可能性とは、どのようなものでしょうか?Chat GPTに聞いてみたところ、以下の説明がありました。

隣接可能性(Adjacent Possible)とは、生物学者スチュアート・カウフマン(Stuart Kauffman)が提唱した概念で、現在の状況から「すぐに到達可能な」新しい可能性の範囲を指します。簡単に言えば「今すぐ実現できる、次のステップとしてあり得る可能性」のことです。

(中略)

創造性の刺激

「まったく新しいものを考える」のではなく「今あるもののすぐ隣にある可能性」を考えることで、新たな発見が生まれやすくなります。

2. 隣接可能性はイノベーションにおける必須の道具

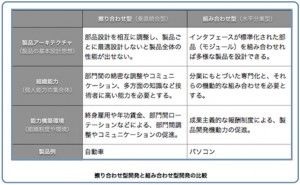

シュンペーターによる有名なイノベーションの定義に「イノベーションとは、既存の知識の新しい組合せ(新結合)」がありますが、組合せの対象の既存の知識はどのようなプロセスで新結合されるのでしょうか。

新結合は現実には、それまで「現状で意識していない」「遠くに離れている」2つの知識が、(何かのきっかけで)瞬時に遠くから手元にもってこられ、そこで新結合されるものではないと思います。実際に目の前にあるものや情報に触れて、「これと〇〇を組み合わせると面白くないかい?」と発想することで生まれるように思えます。

すなわち、新結合の対象の2つの知識の内、きっかけになる新結合の片割れは、そもそも最初にそこにないといけません。その片割れに触れることで、その片割れの「何か」...