今回も、前回に引き続き、「思い付く」ための「知識・経験を整理するフレームワーク」です。今回は、バリューチェーン・サプライチェーンとその普遍化について解説します。

1. バリューチェーン・サプライチェーン

バリューチェーン(VC)は、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーターが1985年に「競争優位の戦略」の中で著わした概念で、企業のアウトプットである価値は、社内にある

様々の機能の連鎖が生み出したものの集積であるとの考えから生まれたものです。

転じて、社内の機能の連鎖を示します。社内の機能とは、技術開発、商品企画、製品設計、調達、生産、販売、配送、アフターサービスといった企業が持つ機能を言います。

サプライチェーン(SC)は、更に社外に目を向け、最終的な価値が自社を含め、原料調達から市場に届けるまでの機能の連鎖により実現されるものと考え、SCとはその連鎖を示したものです。通常このVCやSCは、各機能の役割が発生する順番に記述されるため、活動や思考が時系列で表されている典型例です。

2. VC・SCの考え方を普遍化

このVCやSCのアウトプットは企業や企業のエコシステムが生み出す価値ですが、全ての人間や企業の意図的な活動には、何等かのその目的、すなわちその活動や思考の結果である「成果」があります(この成果は「イノベーション」と言い換えても良いようなものです)。

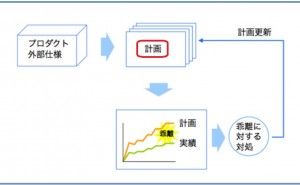

したがって、全ての活動は、「成果」に向かって、様々な活動や思考が時系列で行われているわけで、このようにVCやSCと同様に、「成果」に向けての複数の独立した活動や思考の連鎖として、様々な対象を表し、それら活動や思考毎に問題点や課題を整理することができます。

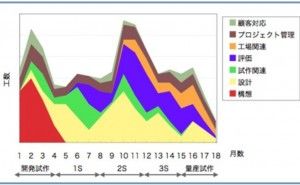

例えば、事業戦略を策定し、その事業戦略を実行し、目指す成果(例えばより良い事業戦略)を得るには、活動や思考の連鎖の例として以下があります。

- 3C分析...