今回も引き続き、エドワード・デシが内発的動機付けに必要と主張している2つの要素である「自律性」と「有能感」の内、後者の実現手段として「 有能感獲得に向けて積極的に活動する」について解説します。

前回に引き続き、あなたが「新事業創出チームメンバー社内公募に手を挙げるかどうか」について判断を下す場面を想定してお話します。

(2)Gainの姿を明確に描き、得られるGainの大きさと可能性を想定する

【「現在主義の陥穽」に注意する】

この点は「普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その85)GainとPainを網羅的にリスト化する」で解説した次の(1)~(5)に関係しています。

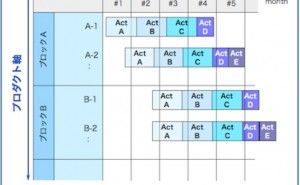

- (1) GainとPainを網羅的にリスト化する

- (2) Gainの姿を明確に描き、得られるGainの大きさと得られる可能性を想定する

- (3) Painを幅広に想定し、そのインパクトと起こる可能性を評価する

- (4) Painのインパクトや起こる可能性を低減する方法を考える

- (5) GainとPainとを天秤にかけ最終的に取り組むかどうかについて意思決定する

そのため、本来はここではなく「(1) GainとPainを網羅的にリスト化する」のところで最初に触れておいた方が良かったと思います。しかし重要なことですので、ここで解説をしたいと思います。

「現在主義の陥穽(かんせい)」とは、現在の状況や今もっている過去からの経験を過度に前提として考えてしまうことをいいます。もちろん今後のこと、未来のことを考える場合、我々が持っているのは、過去から現在までの知識や経験だけです。したがって、当然「現在」の知識・経験に大きく依存して今後のことを想定するわけです。

しかし今後は過去や現在の延長ではない可能性には、大きなものがあります。人類の生活は、何十憶年という長さをもつ地球の歴史に比べ、何十年という極めて短期間で劇的に変わってきています。我々の思考も同様です(もちろん不変の部分も沢山あるわけですが)。

したがって「現在」から考えざるを得ないのですが、「現在」通りに将来は展開しない可能性もあることを、意識的に考え今後のことを考える必要があります。

【 GainはPainより見えにくい 】

日々生活していると「楽しいこと、Gain」より「心配なこと、Pain」に注意が行きがちです。これは人間をサバイバルさせるためにできている昔からの脳の構造によるものと思います。したがってGainに関しては、頭に自然に浮かんでくるものだけでなく、頭に相当負荷をかけて一所懸命丁寧に考えなければなりません。

Gainを数多く出すには、例えばGainを20個出すというような、目標を設定して集中して強制的に考えたり、ポジティブな性格の友人に、自分の意見を言ってみるなどといった考え方もあります。それにより、自分の考えが整理されるという効果と、その人からポジティブなフィードバックが得られるという2つの効果があります。

【 期待すると実現する 】

Gainの姿を明確にすることで、そこへの期待が高まり、結果としてそのGainが実現する可能性が高まります。なぜかというと、これは心理学でもその効果が知られているように、その実現に常に関心を持ち、その期待実現に向けて積極的に行動するようになるからです。

この効果には、私自身の実体験があります。

10年ほど前、人生で大きな窮地に追い込まれたことが...