今回も前回に引き続き、視覚を活用して創造性を高め、イノベーションを起こす能力を強化する方法について考えてみたいと思います。

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その155)へのリンク】

◆関連解説記事 行動を起こすことで得られるのは、情報や経験だけでなく、そのコンテキストや新たな感覚・感情や充実感

1.絵や図を創作する

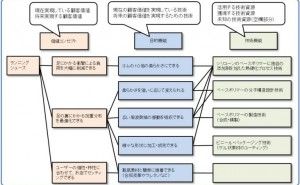

ここまでの述べてきた活動、すなわち、イメージとしてポイントになる映像を切り取り、深く頭に焼き付ける。対象イメージを鑑賞し思考を発展させるには、インプットの活動が重要でした。さらにこれらインプットの活動に基づいたアウトプットの活動である新たな絵や図の創作を繰り返し行うことで、さらにイノベーション能力を高めることができます。具体的には次のような効果があります。

- 頭の中にある抽象概念を絵や図にすることを繰り返すことで、それまで多くの場合本人が明確に意識していなかった抽象的な概念を明確にし、具体的な絵や図として表現する能力を得ることができる

- そのような能力を持つことで、抽象的でわかりにくかった自分のアイデアを他人に明示することができる

- 創作の過程で、過去に獲得した様々なイメージ情報を反芻することになり、それによりそれらイメージ情報をより強固な記憶として留め、それらを今後のさらなるイノベーションの原料にすることができる

- 加えて、今回作成した新しい絵や図という新しい創作物のイメージ情報も、今後のさらなるイノベーションの原料になる

- 絵や図を書く機会が多いと、普段から後に作成するかもしれない絵や図のことを考えて物事を注意深く観察するようになり、結果として観察力を強化することができる

- 自分が描いた絵や図を見て、ここをこうしたらもっといい、問題はここにあるんだな、など、さらなるイノベーションの着想を得ることができる

- 絵や図に表すことで、言語的表現よりもはるかに具体的にかつ高頻度で、他人からフィードバックが得られ、イノベーションを進展させることができる

- 絵や図の作成プロセスでは、美的感覚、わかり易さなどのために空間上の適切な配置や色あい、表現法など工夫することになり、認知力が向上する

2.絵や図以外の創作物を作成する

上述のように、絵や図を作成する活動の効果を考えてみると、これら効果が得られるのは必ずしも絵や図の作成に限定されていないことに気が付きます。次の創作活動も、絵や図の作成と同様、もしくはそれ以上にイノベーション能力を高めてくれることに貢献しそうです。

- 彫刻、陶芸

- 料理

- 日曜大工

- 園芸

- 俳句や短歌の創作

- アニメ作成

これらの活動は、一般的には「趣味的」活動や「余暇」として、どちらかと言うと軽い位置付けで取り扱われることが多いのですが、イノベーション力の重要性とこれら活動のイノベーション創出能力強化への貢献度を考えてみると、これら活動をもっと積極的に活用する余地が大きいと思います。

特に、一番最後のアニメ作成は、過去に経験したイメージ情報をおおいに活用するので、日頃からイメージ情報...