現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。前回からは、KETICモデルの中の空間的な「位置(関係)で整理する」を解説しています。今回も引き続きこの解説をします。

前回は、位置的な分類、例えば高低、前後、左右、表裏、遠近など分類の「両者の相違を徹底して考えてみる」を解説しました。しかし分類の両者は、単に相違だけでなく、それらが、お互いに影響を及ぼしたり、補完関係にあったりと、なんなんらかの関係性をもっていることが多いように思えます。

そして、そのような観察された、もしくは認識された位置関係の相違の間で、なぜそのような関係性が生まれるのか、そのような関係性を解消したり、変化させたり、逆転させたり、アナロジーで考えたりすることで、今までになかったようなアイデアが生まれる、すなわちイノベーションのきっかけとなるようなことが期待できるのではないかと思います。

今回はこの「両者の相対的な関係性考えてみる」を解説します。

◆ 位置的な分類の相対的な関係性

いくつかの空間的な位置関係の分類での、両者の関係性を例として考えてみたいと思います。

1. 高低

高低から思い付く関係性は、ものは高い所から低い所に流れるもしくは落ちる、高い所にいると低い所を見渡せる、高い所にいると遠くまで見通せるが低い所にあるものが細かくは見えない、高低の差(収入、学歴など)が関係者の軋轢を生む、などが考えられます。

2. 前後

前後は位置関係の代表的な分類の言葉ですが、それを定義しようとすると3つぐらいの定義があることがわかります。

まず1つ目に、主体となるものを基準に前後を考える場合ですが「私の前には男性が、後ろには女性が並びました」などは、主体は自分です。

もう1つは、ある関心の対象から近い方が前で、遠い方が後という定義があります。列の場合で言うと「場合によっては順番が前後しますが、ご容赦ください」などは、何か目標、すなわち関心の対象があり、そこを基準に近いものが前、遠いものが後と言っています。

3つ目ですが、なんらかの流れがあって、その上流に位置するものが前で下流に位置するものが後です。生産ラインで前工程、後工程などの例があります。

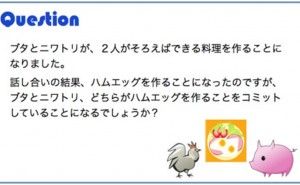

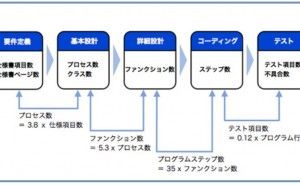

前後の両者の関係性についてですが、最初の2つの定義においては関係性はどうも思いつきません(良く考えるとあるかもしれませんが)。しかし3つ目の前後の定義ですが、例えば前工程の遅れが後工程の遅れを生み出すというように、同じ流れの中ですので、大きな影響を与えます(流れの逆の方向で影響を与えるようにしたのが、ジャストインタイムです)。

3. 左右

左右に関しては、そもそも左右とは何かという議論があります。人間でも他の物でも正面を向いて(そもそも正面とは何かという定義の問題もあるのですが)、中心線から右側が右で左側が左ということになるかと思います。しかし、左右の場合、高低においては例えば「重力」がその関係性や差の前提にあるようには、その差や関係性の前提にあるものが必ずしも現状では明確ではありません。

しかし例えば動物の脳は右と左で異なった構造や機能を持ち補完関係にあることがわかっていますし、人間には右利きが圧倒的に多いということは、左と右を分けるあきらかな理由があるはずです。

4. 表裏

表裏に関しては、表が裏で起こっていることを隠す、表と裏が全く逆の特性を示す、表は大きな力や影響の矢面に立ち裏は...