前回、前々回に引き続き、今回も「切り取った知識の重要部分を発想するフレームワークを使って、イノベーションを発想する」にもとづき、日々の活動の中でどうイノベーションを創出するかについて解説します。

1.固定観念に縛られものごとを決めつけない

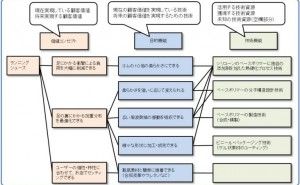

小イノベーションを日々沢山量産する上で重要な点として、すでに創出した小イノベーションに、こだわらないということがあると思います。もちろんこだわりのないような小イノベーションでは、早晩忘れ去られてしまい、後の他の小イノベーションに結び付きにくいというリスクがあります。

しかし、数多くの小イノベーションを創出するには、常に自分がすでに創出した小イノベーションについても疑問を持ち続け、そこに関連する他のバージョンの小イノベーションを創出し続けようとする姿勢が大事です。また疑問を持ち続けることで、過去の小イノベーションを頭の「最前列」に置き続けることもできます。

(1)自分の小イノベーションにこだわる心理:IH(Invented-Here)症候群

NIH症候群という言葉があります。

NIHとはnot-invented-here(「ここで発明されたものではない」)の頭文字をとったもので、自分もしくは自分達が生み出したものには強い愛着・執着を感じるが、外部で生み出されたものには逆に拒否反応をするものであるという人間の心理をあらわした言葉です。

NIH症候群は、この文章の後ろ半分「外部で生み出されたものには逆に拒否反応をする」に目を向けた言葉です。しかし、前半「自分もしくは自分達が生み出したものには強い愛着・執着を感じる」に目を向けると、IH(invented-here 「ここで発明されたもの」)症候群という言葉が新に浮かびあがります。つまり人間は自分が考えたアイデアには「過度」に愛着・執着を感じるということです。

したがって、自分が創出した小イノベーションへのIH症候群には、中止しなければなりません。

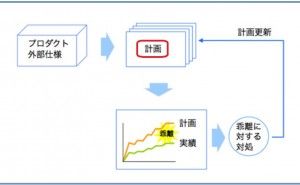

(2)自分の小イノベーションは常に仮説である

なぜ自分が創出した小イノベーションを問い続ける必要があるかというと、他にも理由があります。それは、実際にその小イノベーションは未だ仮説である可能性が極めて高いからということもあります。未だそれが仮説であれば、真実に迫るためにはその仮説には進化が必要であり、そのために新な小イノベーションを生み出さなければなりません。

また、それは真実ではなく未だ仮説であるときちんと認識しているのであれば、真実とは何かを問い直すモチベーションにもなります。

2.人間の営みの中では100%正しいことはほとんどの場合ありえない

常に物事はある前提に基づき決まるもので、その前提が変われば、結論も変わります。

つまりAという前提から、Xという結論が得られた場合、確かに前提をAのみと考えれば、決定論的にXという結論しか考えられないかもしれません。しかし、結論に至るには前提をAのみを考えれば良いという確信を100%得ることは、現実には困難な場合が多いと思います。ある結論に至る前提として、未知の前提BやCもあるか...