未来を経験・体験する 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その56)

2. 「なぜ両極端を経験する」なのか

(1) ラガードを経験する価値:素のニーズや環境を知る

(2) リニア新幹線のニーズ

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るテーマの評価 技術企業の高収益化:実践的な技術戦略の立て方(その7)

◆ もうかる理由は「重要技術」の抽出にある 今回は、儲(もう)かるための重要技術の抽出についてお話します。これを読んで頂くことで、...

◆ もうかる理由は「重要技術」の抽出にある 今回は、儲(もう)かるための重要技術の抽出についてお話します。これを読んで頂くことで、...

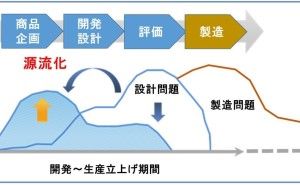

新製品垂直立上げ失敗の原因とは

『垂直立上』とは、新製品の売り上げをその発売と同時に急速に増加させて売り上げの変化が垂直に上昇していくようにマネジメントすることです(パナソニック)。新...

『垂直立上』とは、新製品の売り上げをその発売と同時に急速に増加させて売り上げの変化が垂直に上昇していくようにマネジメントすることです(パナソニック)。新...

Painのリスト化 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その86)

今回も前回に続き、エドワード・デシが内発的動機付けに必要と主張している2つの要素である「自律性」と「有能感」の内、後者の実現手段として、前回に...

今回も前回に続き、エドワード・デシが内発的動機付けに必要と主張している2つの要素である「自律性」と「有能感」の内、後者の実現手段として、前回に...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る製品設計におけるトレードオフのコントロールとは

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...

今回は、次のような想定で、製品設計におけるトレードオフのコントロールをどう考えればよいかを解...

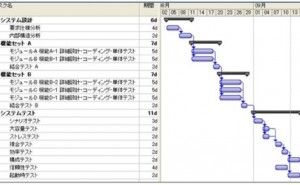

手戻りのフィードバック・ループを小さくするとは プロジェクト管理の仕組み (その9)

ソフトのモジュール作成(プログラム作成)は機能セット単位にスケジュールするのが基本となります。そして、機能セットごとのモジュール作成は、詳細設計、コーデ...

ソフトのモジュール作成(プログラム作成)は機能セット単位にスケジュールするのが基本となります。そして、機能セットごとのモジュール作成は、詳細設計、コーデ...

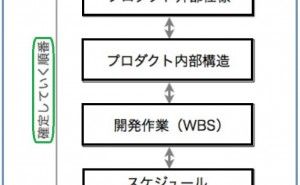

プロジェクトの計画策定 プロジェクト管理の仕組み (その3)

前回のその2:CMMIの要件管理に続いて、プロジェクトの計画策定について解説します。CMMIでは次のことができている必要があります。 ...

前回のその2:CMMIの要件管理に続いて、プロジェクトの計画策定について解説します。CMMIでは次のことができている必要があります。 ...