強みは未来志向で設定 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その46)

1. 「強みの活用」に関する世の中の常識は正しいか

(1) 特徴1:強みは初めから用意されているものではない

(2) 特徴2:既存の強みは陳腐化する

2. 強みは未来志向で考える

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る技術戦略 研究テーマの多様な情報源(その30)

前回のその29に続いて解説します。「市場起点の思考と活動」、「オープン・イノベーションの徹底」および「コア技術戦略の追求」の3つの要素に...

前回のその29に続いて解説します。「市場起点の思考と活動」、「オープン・イノベーションの徹底」および「コア技術戦略の追求」の3つの要素に...

関係性の種類、包含とは 普通の組織をイノベーティブにする処方箋(その94)

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回も前回に引き続き、下記の「関係性の種類」の中の「(...

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回も前回に引き続き、下記の「関係性の種類」の中の「(...

人の営みを経験・観察する 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その55)

現在イノベーションに必要な要素を表したKETICモデルの2つ目、Experience(経験)...

現在イノベーションに必要な要素を表したKETICモデルの2つ目、Experience(経験)...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見るCMMIの要件管理 プロジェクト管理の仕組み (その2)

前回のその1に続いて、今回は、CMMIの要件管理です。CMMI では次のこと(特定プラクティスといいます)ができている必要があります。 ...

前回のその1に続いて、今回は、CMMIの要件管理です。CMMI では次のこと(特定プラクティスといいます)ができている必要があります。 ...

スーパーマンではなくプロフェッショナルな技術者に(その2)

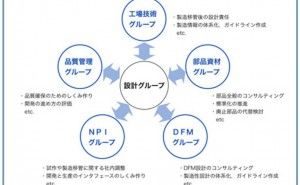

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...

【プロフェッショナルな技術者 連載目次】 1. 製品開発現場が抱えている問題 2. プロフェッショナルによる製品開発 3. 設計組織がねらい通り...

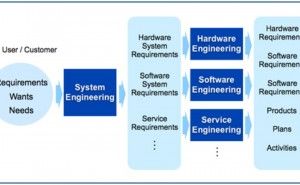

システム設計1 プロジェクト管理の仕組み (その33)

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...

コンサルタントとして多くの開発現場に入ると、普段使っている単語、もしくは意味しているものが開発現場によって想像以上に違うことを実感します。たとえば、「レ...