【目指すべき開発体制 連載目次】

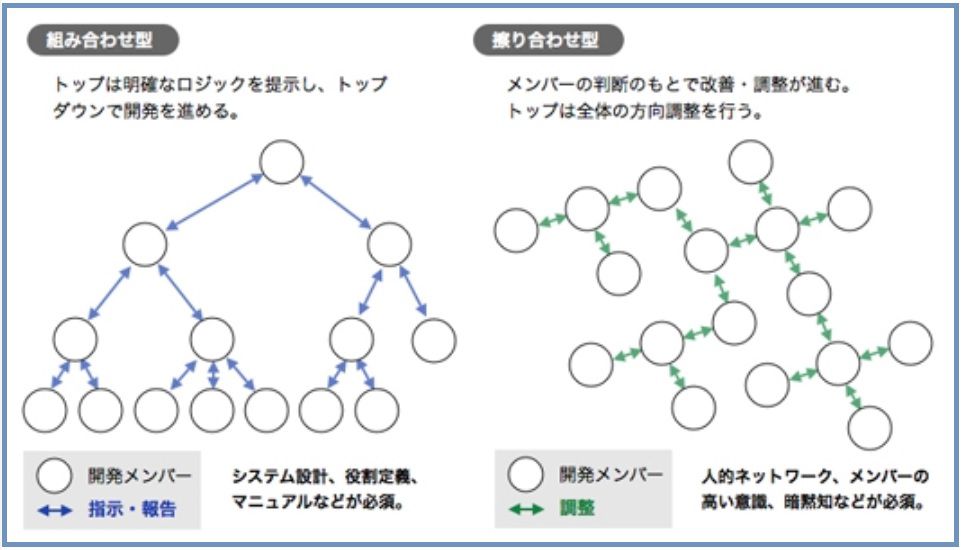

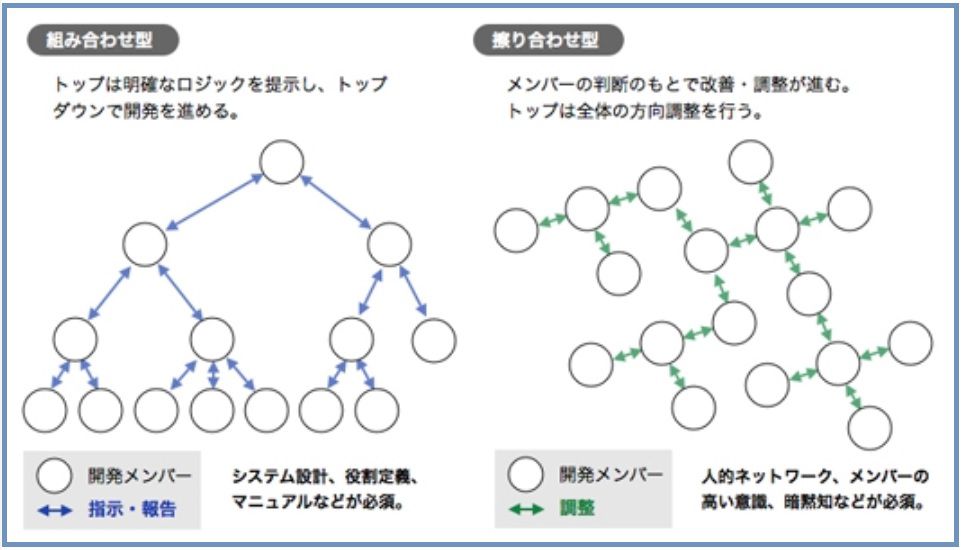

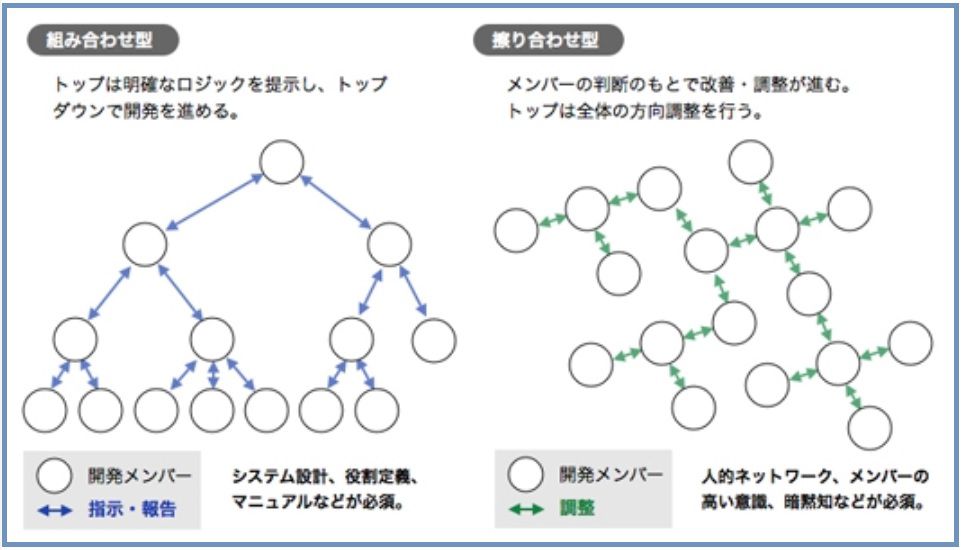

「組み合わせ型」と「擦り合わせ型」の製品開発におけるマネジメントがどのような特徴を持っているのかを考察しましょう。「組み合わせ型」の開発マネジメントはトップダウンが基本です。トップであるプロジェクトマネジャーが、開発方法や業務ルール、メンバーの役割などを提示し、また、開発初期に製品内部構造(アーキテクチャ)も明示します。マネジメントも設計も曖昧な部分や抜けを極力なくしたロジックを構築することに心血を注ぎます。そして、末端の開発メンバーにまでこれらを伝えるためすべてを文書化します。

一方「擦り合わせ型」の開発マネジメントはボトムアップが基本です。開発現場が主導権を持ち、自分たちで状況判断し、問題を見つけて対応策を検討し対処します。必要に応じて必要な人と相談しながら問題解決するわけです。このような状況下ではマネジメントは重要な役割を果たすことは多くはないのですが、個々のベクトルがバラバラになりそうな場合はベクトルを合わせて目標達成に向ける役割を果たす必要があります。図12に、「組み合わせ型」と「擦り合わせ型」のマネジメントの違いを整理しました。

図12.「組み合わせ型」と「擦り合わせ型」のマネジメントの違い

多くの組織でISO9001やCMM/CMMIなどの開発プロセスの仕組み導入が進んでいますが、品質向上など一定の成果があるものの、開発現場は文書化などのオーバーヘッドに四苦八苦しているとよく聞きます。技術者にしてみれば「そこまでする必要はないんじゃない」という「やらされ感」が根底にあると考えて良いでしょう。

これは、ISOやCMMIなどの開発プロセスの仕組みは「組み合わせ型」を前提とした仕組みであり、「擦り合わせ型」の開発マネジメントを変えることなく表面的な仕組み導入だけで対応しようとしていることが原因だと分析することができます。多くの開発組織は「擦り合わせ型」マネジメントで動いているのが現実ですから、ISOやCMMIなどを「教科書」と考えてそのままの形で導入・運用しようというのは短絡的だと言えるでしょう。そして結局のところ開発現場にしわ寄せが来ている...