これまで五感を一つ一つとりあげ、それぞれの感覚のイノベーション創出における意義と、そこに向けての強化の方法について解説してきました。今回も続けて6つ目の感覚としての「体感」について考えてみたいと思います。

人間は、自分の六感で得た身体知識や経験を「快」か「不快」として認識します。そして「快」「不快」の知識・経験を活用するのですが、どのように活用するのでしょうか。前回は「快」の感覚の活用について議論しましたが、今回は「不快」の活用について考えてみたいと思います。

【この連載の前回:普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その162)へのリンク】

1.「不快」の感覚をどう活用するのか

「不快」の感覚の活用目的として、以下があるように思えます。

(1)対処すべきアラートとして記憶される

「不快」と認識した状態を放置していては、人間の身体に何等かの悪影響、すなわち有史以前や古代だけでなく現代においても最悪の場合には死をもたらす可能性もありますので「不快」と認識した状態を放置に対処をしなければなりません。つまり「不快」の認識は、人間にとっての生存にとってのアラートの情報となりますので、その場で対処すべきこと、そしてその後も注意しなければならない事象として記憶されます。

(2)強く対処を求める

「不快」を感じると、日々の様々な活動の中でも、その「不快」に引き戻されてしまうことは多いものです。その結果「不快」感は、常にそれへの対処法を考えたり、対処策を講じたりすることを強く促進してくれるものでもあります。それにより「不快」を払拭する可能性は高まります。

(3)対処法についての深い思考を促進する

「不快」感が強い場合には、日々の活動や睡眠の中でも、その「不快」が頭から離れず、その対処法に頭を悩ませます。そして、身の回りで起こっていることを、常にその「不快」と関連付けて考えてしまい、どうしたらその「不快」を解決できるかを考え、また夢の中では、その「不快」の解決法を過去の記憶を掘り起こして考える、というようなことをしているように思えます。

私自身、問題(すなわち「不快」)がある場合、朝方の眠りの浅い時期に、自分自身では明確に認識していないものの、頭の中であれこれ考え、その結果良い対処法を思いつくという経験を多くしています。この点は、他の人達も多く経験しているようです。

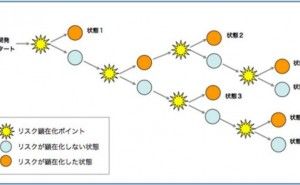

2.「不快」は偶然の遭遇の確率を高める

「身の回りで起こっていることを、常にその「不快」と関連付けて考えてしまい」と上述しましたが、もちろん、今、身の回りで起こっていることは、ほとんどの場合その「不快」とは関係ないことですので、その「不快」を解決することに貢献する可能性は多くはありませんし、むしろそれはあっても偶然です。また、夢の中で探索している過去の経験・知識が「不快」を解決することに貢献する可能性は、必ずしも高いとは言えません。

それでも「不快」な経験は、過去の経験や知識を活用した深い思考をおおいに促進し、イノベーションをもたらすのです。イノベーションはそもそも、今まで遭遇していなかった問題と解決策の新しい組合せを思い付くことですので、新しい問題が、その解決に貢献する現在身の回りで起こっていることや過去の経験や知識と遭遇することで生まれると言っても良いと思います。そうであるとすると「不快」感は「偶然の遭遇の確率を高める」活動であるということが言えます。

その面から「不快」は、イノベーションを起こす上で、重要な感覚であるということができます。

3.「不快」を感じる場に積極的に身を置く

そうであるとすると「不快」はイノベーションの源泉でありますので「不快」すなわち問題を感じる場に積極的に身を置くことで、イノベーションの可能性が多いに高まるということです。例えばエーザイで行われているような、社員が病気の患者やその家族との時間を共有する機会を持つことの促進などは、まさにイノベーションを促進する活動と言えると思います。

次回に続きます。

...