「技術マネジメント」とは、キーワードから、わかりやすく解説

1. 技術マネジメントとは

技術マネジメントは多くの項目を含みますので、ここでは個別項目(知的財産・経済性工学・ベンチマーキング・ステージゲート法・PLM)に含まれない内容を扱います。 開発しただけでは売り上げ、利益を生み出さず、社会にも役立っていません。そのあと市場が要求し、受け入れられる製品にすることの方が困難であり、死の谷が待ち受けています。

2. 技術マネジメント、未活用の自社の重要資産

多くの企業が、既存の市場は早晩行き詰る、新事業を生み出さなければならない、と考えています。しかし、自社の知見や経験が及ばない市場への展開は、結果的に厳しい競合にさらされるというパターンになります。

既に自社が対象としている「市場」については、その「市場」の知見は、これまでの企業活動の中から経験を積み上げて獲得してきたもので、自社の強みや仕組みが、過去の経緯や歴史的な偶然などで規定されるものです。すなわち、全ての企業にとって、自社の知見や経験は自社特有の経路によって獲得された自社独自のもので、競合他社とは異なります。これが、他社に対する差別化能力となる重要な自社の資産です。

3. 技術マネジメント、何を自社独自の強みとすべきかを未来志向で考え設定する

新しい自社の強みを創出するためには、自社がその能力において「強くない時期」から、何を強くすべきかを考えていかなければなりません。もちろん偶然が新しい強みを身に着ける機会を提供してくれるということは現実にはあります。しかし、経営において偶然に期待するほど愚かなことはありません。それが起こらない可能性の方がはるかに大きいからです。従って、自らが主体的に自社独自の強みを未来志向で設定することが、技術マネジメントにおいて極めて重要です。

4. 技術マネジメントの具体的なステップと組織のあり方

技術マネジメントの未来志向での設定には、戦略的なフレームワークが必要です。単に「新しい技術を開発しよう」と号令をかけるだけでは、組織はどこに向かって進むべきかわからず、結果として投資が分散し、何も生み出せない状態に陥りがちです。重要なのは、まず自社の既存の強みや技術的資産を徹底的に棚卸しすることです。これにより、何が自社特有の「経路依存性」によって培われたものなのか、そしてそれが未来の競争優位性につながる可能性があるのかを客観的に評価できます。これは、地中に埋もれた鉱脈を探す作業に似ています。日々の業務に埋もれて見過ごされがちな技術やノウハウこそ、新たな事業の源泉となり得るのです。

次に、その潜在的な強みを活かせる市場や社会課題を特定します。これは、自社の技術と外部環境の接点を見つける作業です。例えば、特定の素材に関する深い知見があれば、それを医療分野や環境分野など、これまでの主戦場とは異なる分野に応用できないかを検討します。この際、未来の市場ニーズや社会トレンドを予測する洞察力が不可欠です。未来を正確に予測することは不可能ですが、いくつかのシナリオを描き、それぞれのシナリオにおいて自社の技術がどのような役割を果たせるかをシミュレーションすることで、リスクを管理しながら戦略を練ることができます。

これらの分析を経て、最終的に目指すべき未来の技術ポートフォリオを決定します。これは、単に研究開発のロードマップを描くことではありません。どの技術にどの程度の資源(ヒト、モノ、カネ)を投入し、どの技術を外部から導入するか、あるいはどの技術からは撤退するかといった、経営レベルの意思決定を含みます。技術開発は長期にわたるため、経営陣と現場の技術者が一体となってこのポートフォリオを共有し、継続的に見直していく体制が重要です。

さらに、技術マネジメントを成功させるためには、組織文化そのものの変革も欠かせません。新しい事業や技術の芽を育てるためには、失敗を恐れない風土が必要です。日本企業にありがちな「完璧主義」や「前例踏襲主義」は、新しい挑戦の大きな妨げとなります。むしろ、迅速な試行錯誤を促し、小さな失敗から学びを得ることを奨励する文化を醸成することが求められます。例えば、小規模なプロジェクトを数多く立ち上げ、成功の兆しが見えたものに集中的に資源を投下する「アジャイル型」の開発手法も有効です。

また、技術マネジメントは社内だけで完結するものではありません。オープンイノベーションの考え方を取り入れ、大学やスタートアップ企業、さらには異業種の企業との連携を積極的に推進することも重要です。自社にない技術や知見は、外部との協業を通じて補完することで、より迅速に新しい価値を創造することができます。これにより、自社の強みと外部の強みを組み合わせた、新たなシナジーを生み出すことが可能になります。

最後に、技術マネジメントの成果を評価する仕組みを構築することです。研究開発の成果は、短期的な売上や利益に直結しないことが多いため、従来の財務指標だけでは適切に評価できません。技術の進捗度合い、特許の質、新たな事業の創出可能性など、技術的価値を測る独自の指標を設けることが重要です。これにより、技術者が正当に評価され、モチベーションを維持しながら、長期的な視点で研究開発に取り組めるようになります。技術マネジメントは、単なる技術開発の管理ではなく、企業の持続的な成長を実現するための経営そのものなのです。

5. まとめ

企業は、その経営の本質において、より大きな顧客価値をより効率的に生み出すための、新たな強み・能力の開発を世界的規模で競争しているとも言えます。ここで重要なのが「新たな強み・能力」という点です。自社の強みのアナログ技術は、より大きな顧客価値を効率的に実現できるデジタル技術が出現すれば、とって代わられてしまいます。つまり、技術マネジメントに関しては、時の経過とともに、その顧客価値を生み出すのに、自社の独自の強みが最適な能力ではなくなってしまうこととの戦いです。

「技術マネジメント総合」のキーワード解説記事

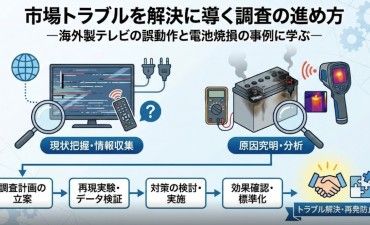

もっと見る市場トラブルを解決に導く調査の進め方~海外製テレビの誤動作と電池焼損の事例に学ぶ~

【目次】 市場で発生する製品トラブルは、単なる故障から環境要因、設計上の不具合まで多岐にわたります。特に海外製品の場合、初期対応や原...

【目次】 市場で発生する製品トラブルは、単なる故障から環境要因、設計上の不具合まで多岐にわたります。特に海外製品の場合、初期対応や原...

「真の原因」を追求する品質管理、接点障害と腐食問題から学ぶ現場調査と科学分析の要諦

【目次】 製品トラブルの解決において、目に見える現象だけを追っても根本的な解決には至らない。今回は、特定の個体で繰り返された電話機の...

【目次】 製品トラブルの解決において、目に見える現象だけを追っても根本的な解決には至らない。今回は、特定の個体で繰り返された電話機の...

日本主導で起こりうる次のイノベーション【第3回】~機械部門技術士が予測する、3年以内の技術パラダイム転換~

【目次】 前回までに見てきたように、日本主導のイノベーションの兆しは、新技術の誕生ではなく、「技術をどう捉え、どう使うか」という設計...

【目次】 前回までに見てきたように、日本主導のイノベーションの兆しは、新技術の誕生ではなく、「技術をどう捉え、どう使うか」という設計...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見るCS-T法を起点とした技術開発プロセスとは、乗用車用エンジンの技術開発事例

▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 機能を起点に形を考案するというプロセスの成功例として,品質工学会でも多くの方々に大きな...

▼さらに深く学ぶなら!「品質工学」に関するセミナーはこちら! 機能を起点に形を考案するというプロセスの成功例として,品質工学会でも多くの方々に大きな...

技術者の創造性とモチベーションを引き出すマネジメントとは

◆ 技術者の創造性とモチベーションを引き出すマネジメントとは 失われた20年の間に日本はグローバルな競争力を著しく低下させてしまいました.日本の賃金...

◆ 技術者の創造性とモチベーションを引き出すマネジメントとは 失われた20年の間に日本はグローバルな競争力を著しく低下させてしまいました.日本の賃金...

羽のない扇風機が創られた時の目標設定、横並び競争と何が違うのか?

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...

【目次】 1. 福原流QFDは技術者の創造性を引き出す技法 私も含めて我々技術者の思考は知らず知らずにうちに技術手段のHOWを考え...

「技術マネジメント総合」に関するセミナー

もっと見るこうするんです、問題解決!

「問題解決」に必要なQC的ものの見方・考え方と改善の進め方の神髄を学ぶ ・不具合が発生したときに、とりあえず、『なぜなぜ』していませんか?・何に対して「なぜなぜ」しています...

開催日: 2026-07-30

研究開発部門が策定する新規事業戦略

1. 日本企業にとっての事業戦略の重要性 -日中のGDP推移の比較 -背後に中国企業の戦略性の高さの存在2.なぜ研究開発部門が事業戦略を考えなければならないのか? -研究...

開催日: 2026-04-24

技術文書の作成・校正への生成AI活用のポイント

★どのように専門用語を適切に取り扱うか! 図はどうやって表現するか!★生成AIを活用したたドラフト作成と精度の高め方! 文書の校正・改善方法!★AIが生み出す誤情報をどのよう...

開催日: 2026-04-10

研究開発テーマの創出とその決定方法

★商品開発の基本から研究開発テーマを設定するための具体的な手法を、具体的な事例に基づいて解説します! 【アーカイブ配信:3/30~4/3】での受講もお...

開催日: 2026-03-26

「技術マネジメント総合」の専門家

もっと見るプロフェッショナリズムと豊富な経験をベースに、革新的な製品やサービスを創出するプロセスの構築のお手伝いをいたします。

「感動製品=TRIZ*潜在ニーズ*想い」実現のため差別化技術、自律人財を創出。 特に神奈川県中小企業には、企業の未病改善(KIP)活用で4回無料コンサルを...

根本 隆吉

専門家A KPIマネジメント株式会社

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改...

中国工場の改善・指導に強みを持っている専門家です。 社名の「KPI」は「Key Process Improvement」のことで、工場の最も重要な工程の改...

革新的なテクノロジー事業を最速&確実に量産まで立ち上げます。 世界No.1商品を創る企業を世の中に送り出し続けることが私の使命です。