前回から「知識・経験を物理量で整理する」解説を始めていますが、今回は前回の解説を整理します。

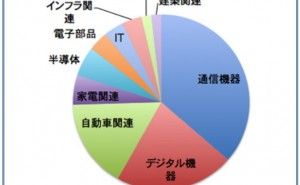

1. 要素1:分析の対象の領域を定義する

集めた知識や経験に基づき、分析の対象となる領域を定義します。

定義するのは、後に要素2から要素4を進めて、まさに事業や技術の対象とするより狭いセグメントを見つけるためのものですので、後のプロセスを意識しそのようやセグメントの発見につながるような領域を対象とします。

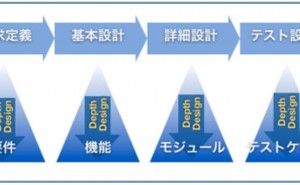

2. 要素2:物理量の大小で対象をセグメントに分割

集めた知識や経験に基づき、対象となる領域を、複数のセグメントに分割します。

その際、どういう切り口で対象領域を分割するかポイントになる訳ですが、それは重要な物理量の高低、すなわちこのセグメントはその物理量が高い、こちらのセグメントは低いとなるような、物理量と切り口のセットを選択する必要があります。

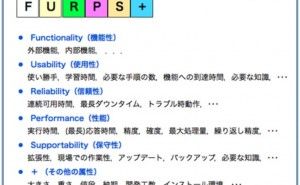

3. 要素3:選択する物理量は高収益を生み出す「3つの視点」への貢献

しかし、その物理量は、意味のあるもの、すなわちイノベーションに結び付く可能性の高い物理量を選ばなければなりません。この物理量の高、低のいずれかが、イノベーションに結びつくものである必要があります。

ここで問題は、イノベーションに結びつく可能性が高い物理量を見つける視点はどのようなものかですが、この連載では収益を目的としている企業ですので、高収益に貢献する物理量と考えるのが適当であると思います。

【高収益を生み出す「3つの視点」】

私は以下に貢献する視点と考えています。

(1) 大きな顧客価値

最終的な成果物(製品、技術、仕事の進め方等)が大きな顧客価値を生み出せば、顧客は大きな対価を払ってくれます。

(2) 競争の回避

しかし、いくら顧客が高い対価を払ってくれる用意があっても、そこに競争が存在すると、値段が下がってしまします。なぜなら、競争があるとそれぞれの提供者は、各社受注を目指し値段を下げてしまうからです。ミクロ経済学の理論からは、完全競争においては、価格は変動費まで下がってしまいます。

(3) 大きなコスト低減

上の2点、すなわち大きな顧客価値と競争の回避により、顧客は高い対価を払ってくれるようになるわけですが、高収益を実現するもう一つの要素として、コスト低減があります。大きなコスト低減に結び付くので...