今回は、KETICモデルの「思考」の中の、「関係性の種類」の下記 (2) 影響を与えるについて解説します(普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その71) 参照)。

1. 関係性の種類

それでは、要素の間にはどのような関係性の種類があるのでしょうか?

(1) 原因と結果

関係性で誰でもすぐ気が付くものに、原因と結果があります。ある要素が他の要素を生み出すという関係です。

(2) 影響を与える

原因と結果のようにある要素が他の要素を生み出すというまでの強い関係ではなく、前者が後者になんらかの影響を当える関係も存在します。

(3) 包含

ある要素が他のより大きな要素の一部になっている、すなわち包含されているという関係です。

(4) 一部を共有

ある要素とある要素が完全に独立しておらず、一部を共有しているような関係です。

(5) 並列

なんらかの関係性の全体の構造の中で、同じ位置付けであり、かつ両者間には重複はなく独立している関係です。

2. 「影響を与える」とは

普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その71)の中で、「影響を与える」ことに関して、以下のような説明をしました。

「原因と結果のようにある要素が他の要素を生み出すというまでの強い関係ではなく、前者が後者になんらかの影響を当える関係」

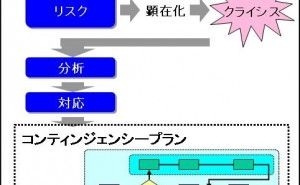

ここでいう「影響を与える」関係とは、原因と結果のように「決定論」的(deterministic)の関係ではなく、対象の「一部」に関して、未知の要因を含む「他の要因にも依存している」何らかの影響を与えるような状況を、想定しています。

決定論とは「あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決定している、とする立場」(ウィキペディア)とあるように、ある事象(A)が「必ず」ある事象(B)をもたらすというような関係です。

「影響を与える」は、決定論的に明確に原因と結果が分かっているものではないが、AはBに影響を与えるというレベルのものです。

3. なぜ「影響を与える」という関係性が重要か

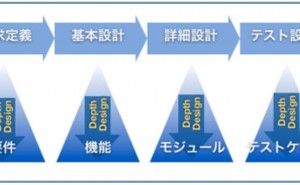

なぜ「影響を与える」という関係性が重要かというと、そもそも世の中の神羅万象(しんらばんしょう)全てを決定論的に解明することは、現実には絶対的に不可能であるということがあります。分かっているのは神様だけです。

しかしその一方で、全ての原因と結果の関係、すなわち、ある結果を生み出すメカニズムについて理解がなくても「影響を与える」関係が分かっていれば、イノベーションを含む世の中に利益をもたらす発見となるからです。もちろん、原因と結果が明確に関連づけられている状況は理想ではありますし、まさに科学は重要な分野に対象を絞ってそこを追求しているわけです。

ある事象(A)が、確率論的に「かなりの確率」もしくは「ある確率」である事象(B)をもたらすということが分かっていれば、必ずしもい...