現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、引き続き「類似」について考えてみたいと思います。前回は、「『課題』先にありきのイノベーションの発想」を解説しましたが、今回は「『解決策』先にありきのイノベーションの発想」を解説します。

1.『解決策』先にありきのイノベーションの発想とは

これはここまで何回か言及した島精機の例では、「一体編み機で作られた手袋(解決策)を見て、手袋がセーターに類似していたため、セーターの一体の編み機を思い付く(イノベーション)」に該当します。つまり『解決策』が既に存在していて、その『解決策』を講じることにより、世の中を広く見渡し、解決できる『課題』を見つけることです。

2.『解決策』と『対象』の本質を考えてみる

ここでの難しさは、現状ではどこに解決すべき課題があるかが分からないことです。課題の存在する平原はどこまでも広がっています。それではその課題をどう見つけるのでしょうか?

今、手元にある拠(よ)り所となりそうな情報は『解決策』と既に解決済の『課題』のみですので、ここから徹底的に『解決策』を見出し『対象』の本質を考えてみるということです。なぜ本質かというと、本質は数学でいう定理であり、その定理は全てに当てはまるもであり、その本質を定義すれば、その定義が当てはまるもの・ことのみが対象となり、探す範囲を大幅に絞ることができるからです。

(1)筆と紙の本質を考える

仮に自社は筆メーカーであるとしましょう。筆で紙の上に字を書くということができていますので、筆の本質と紙の本質を抽出することで、筆(のようなもの)で書くという解決策を他の課題解決に利用する方法を見つけることにつながる可能性が高まります。

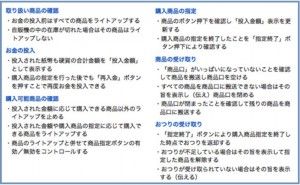

(2)筆という解決策の本質は

筆はその構造から「インクを繊維の束などの液体保持機構を使って溜(た)め、それを対象物に押し当てることにより、対象物に筆を押し当てる部分の軌跡に沿ってインクを適量移転する」という解決策を提供するものと定義できるのではないかと思います。

3. 解決策の本質には、「何によって」と「それで何ができるか」が含まれる

上の「インクを繊維の束などの液体保持機構を使って溜め、それを対象物に押し当てることにより、対象物に筆を押し当てる部分の軌跡に沿ってインクを適量移転する」という定義には、「何によって」すなわち「インクを繊維の束などの液体保持機構を使って溜め、それを対象物に押し当てることにより」の部分と「それで何ができるか」すなわち「対象物に筆を押し当てる部分の軌跡に沿ってインクを適量移転する」の部分に分割することができます。

つまり解決策の定義は「何によって」と「それで何ができるか」で記述することができます。

(1) 紙の本質は

次に紙の本質ですが、紙は「繊維の表面張力を利用して液体を吸収・保持する」のが本質と考えることができます。