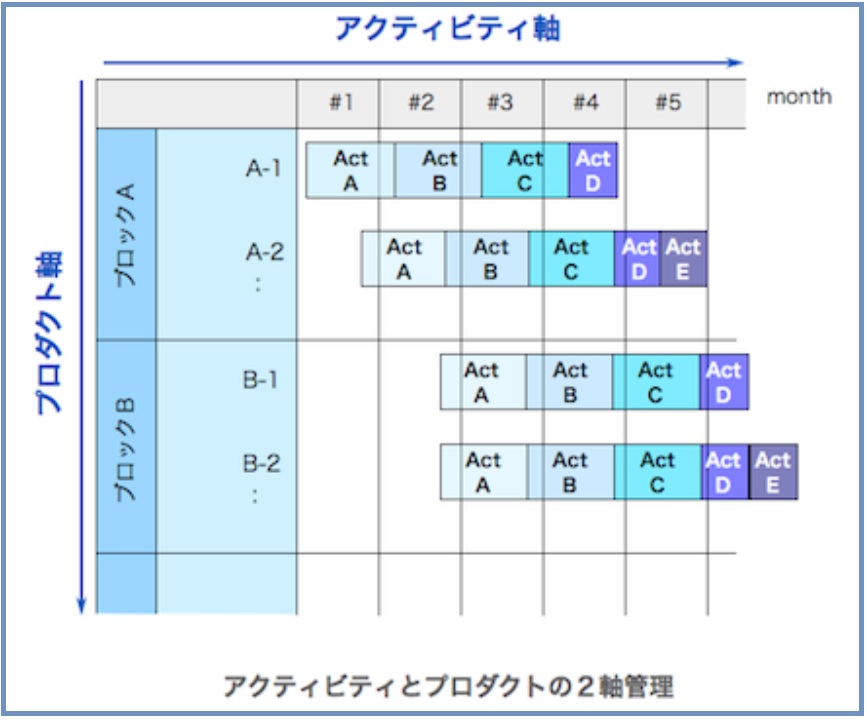

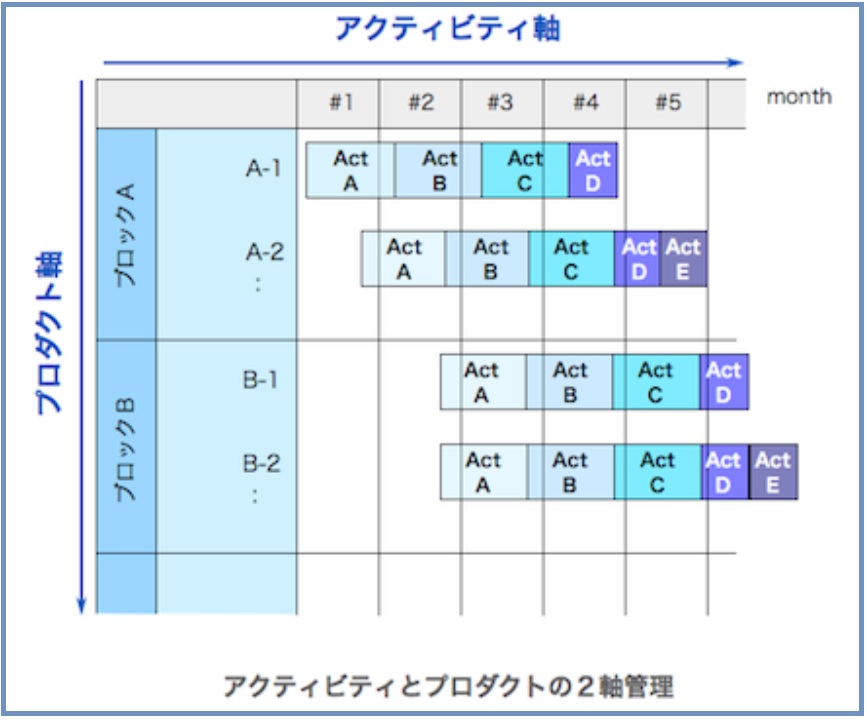

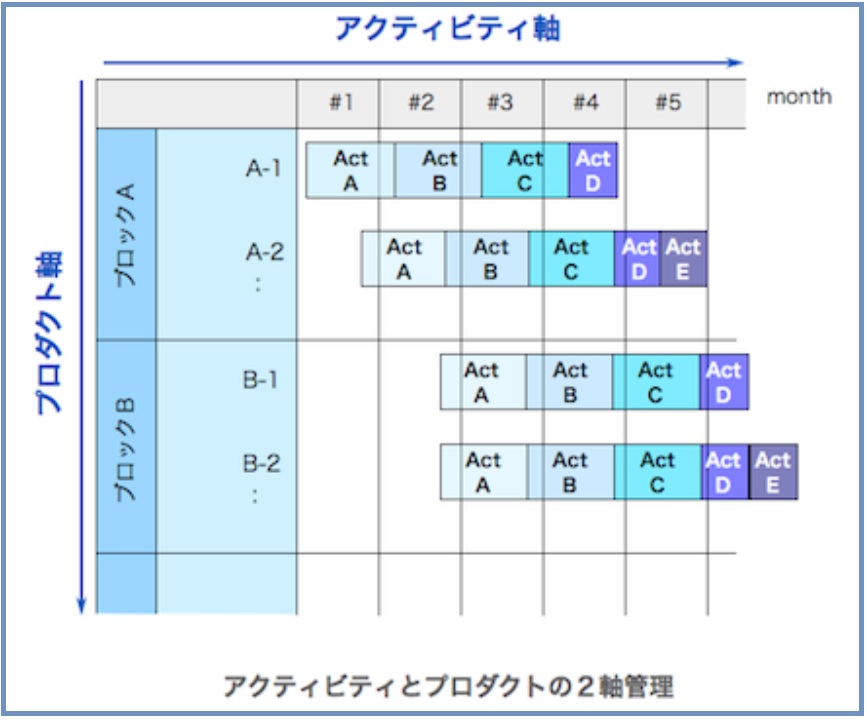

3. アクティビティとプロダクトの2軸管理

基本メトリクスセットの4指標(基本メトリクスと呼びます)について計画と実績を比較しながら、その乖離を最小にするようにコントロールすることが進捗管理の基本ということですが、そのためには、計画値と実績値の管理方法に少し工夫が必要です。それは、基本メトリクスセットの関連データをアクティビティ軸とプロダクト軸という2つの軸で特定できるようするということです。

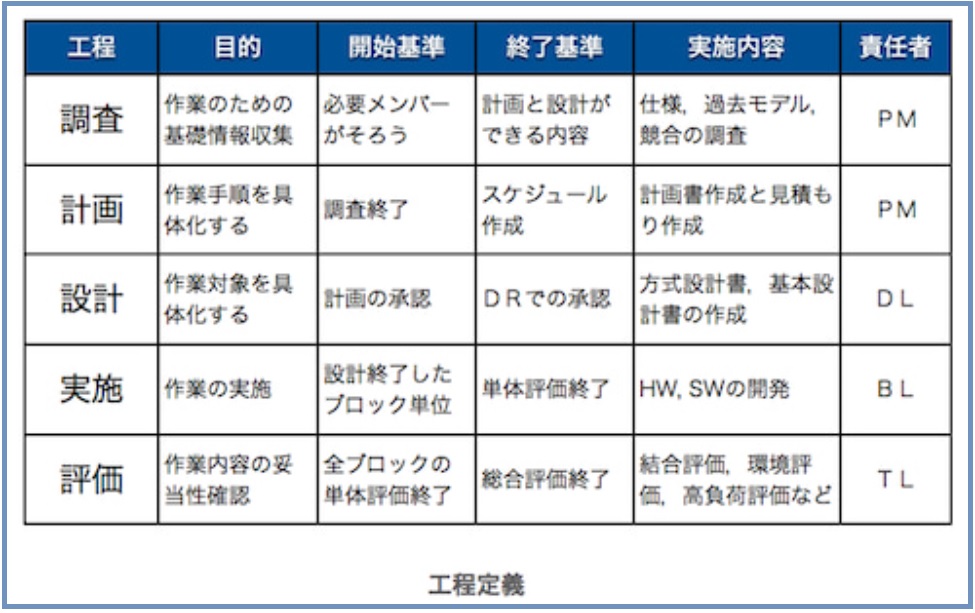

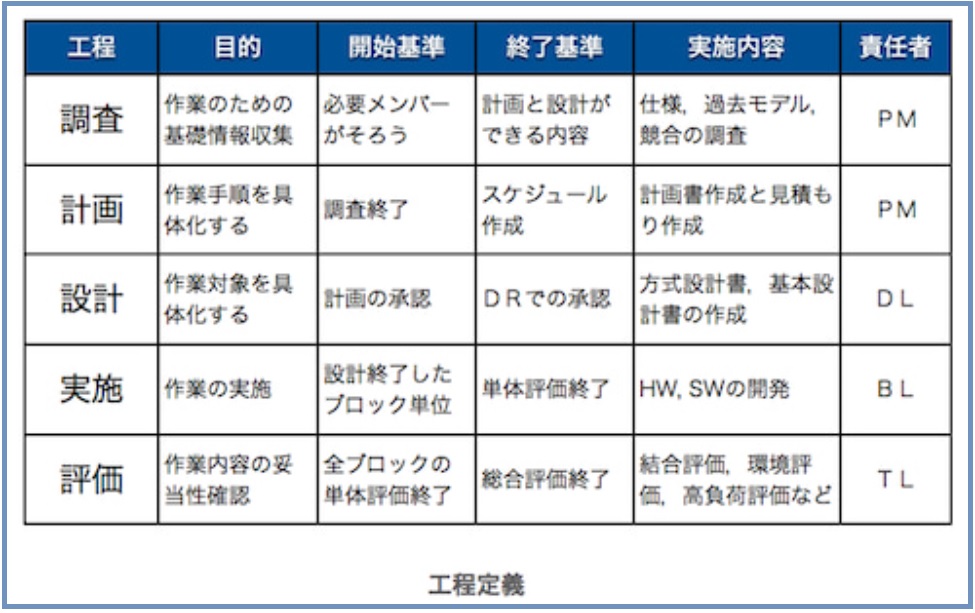

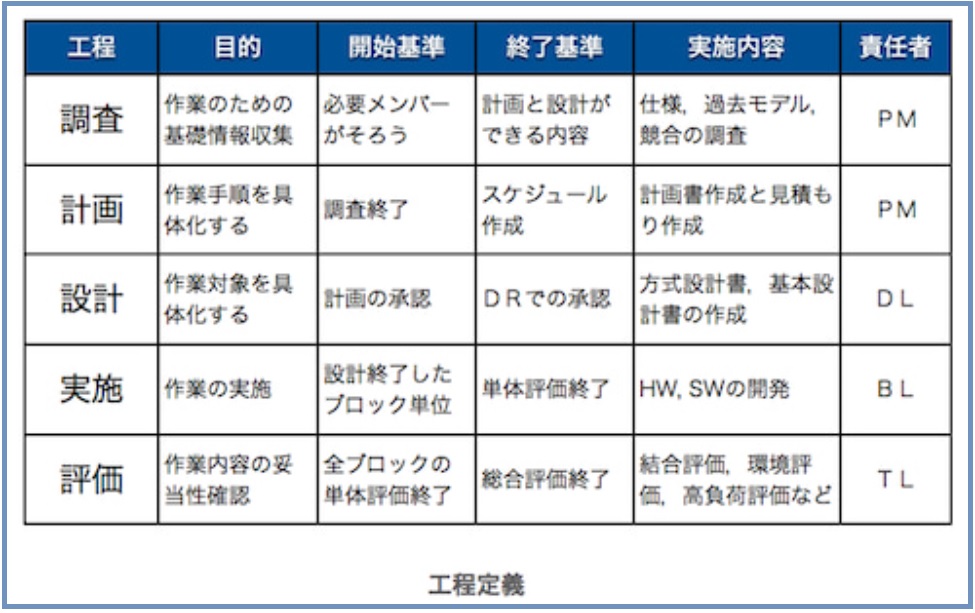

アクティビティ軸は、活動をどのような作業工程で進めるのかを定義したものです。工程それぞれについて、目的、開始基準と終了基準、実施する作業、責任者などが明確になっている必要があります。たとえば、プロジェクトの活動を、調査、計画、設計、実施、評価という4つの作業工程で進めることと定義した例を示しておきましょう。

基本メトリクスの計画値と実績値は、ここで定義した工程(アクティビティと呼びます)がわかるようにします。たとえば、工数を収集するときには、それが、調査、計画、実施、評価のうちのどのアクティビティなのかがわかるようにしておくということです。

プロダクト軸は、プロジェクトがゴールとするものを階層的に詳細化したものです。製品開発の場合のゴールは製品そのものですから、システム構造図やブロック図などで表現されたものとほぼ同じになるはずです。たとえば、入力ユニット、出力ユニット、処理エンジンという3つの構成になっていれば、工数収集の際には、この3つのうちのどれに関係した作業なのかが特定できるようにしておくということです。

基本メトリクスをアクティビティとプロダクトの2軸で管理できるようにしておくと、たとえば、次のようなことが特定できるようになります。

・Aさんは先週月曜には、「設計」に2時間使っており、その対象は「処理エンジン」だった

・Aさん、Bさんの2人は先週1週間で 30の作業に取り組んでおり、それはすべて「出力ユニット」の「評価」作業だった

・先週の成果物は全部で 10個あり、そのうちの2個は「入力ユニット」のものだった

・先週発生した課題のうち「設計」に関するものは 15個あり、まだ解決していないものが5個ある

4. 予実差管理

これだけのことができると、かなり強力な進捗の可視化ができるようになります。ここで忘れてはいけないのが、わかりやすい表現になるように工夫すること。企業内であれば、プロジェクトに直接関係していないマネジャーにもわかるような可視化の表現を工夫することですが重要です。プロジェクト内では解決できないような重大な問題が起きたときに、上級管理者に動いてもらうためにも必要ですし、関連部門のキーパーソンに協力を仰ぐためにも必要です。そもそも、わかりやすくなければ進捗を確認する人も少なくなってしまいます。

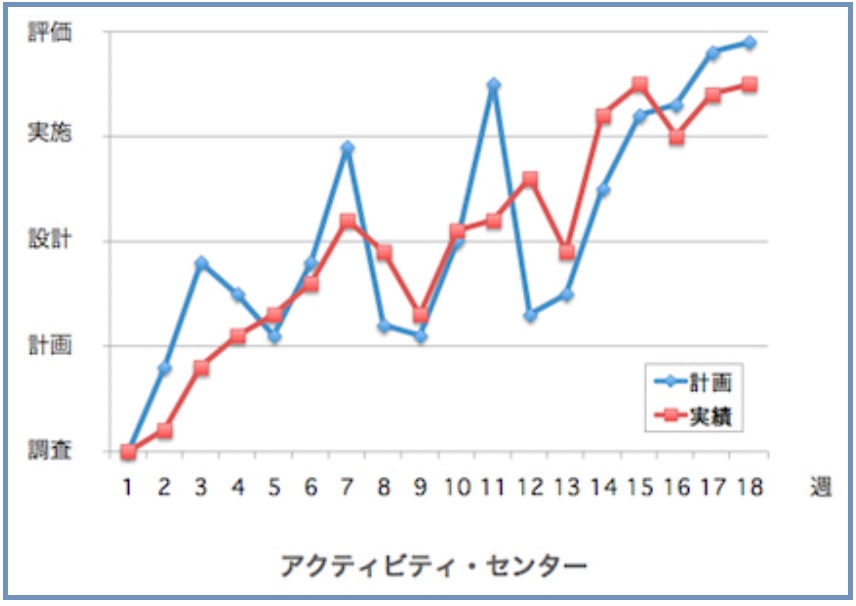

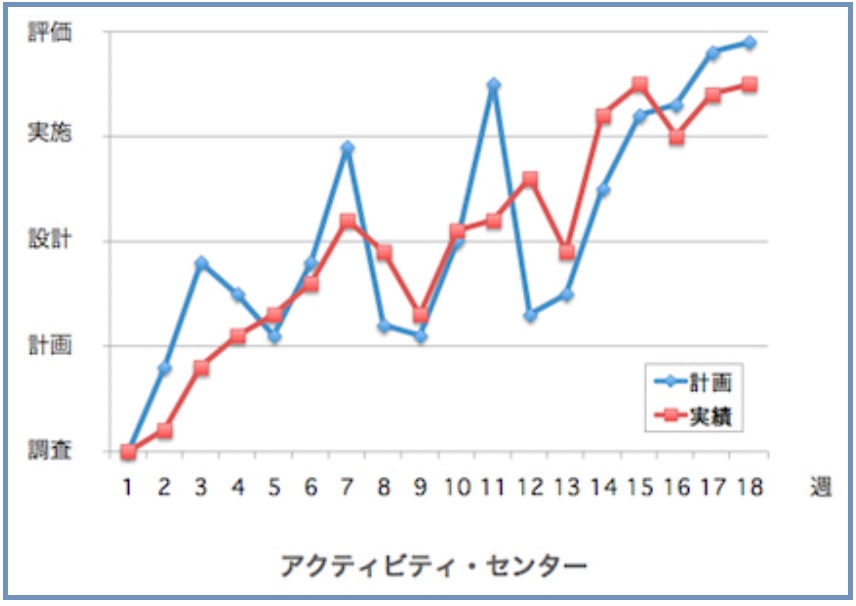

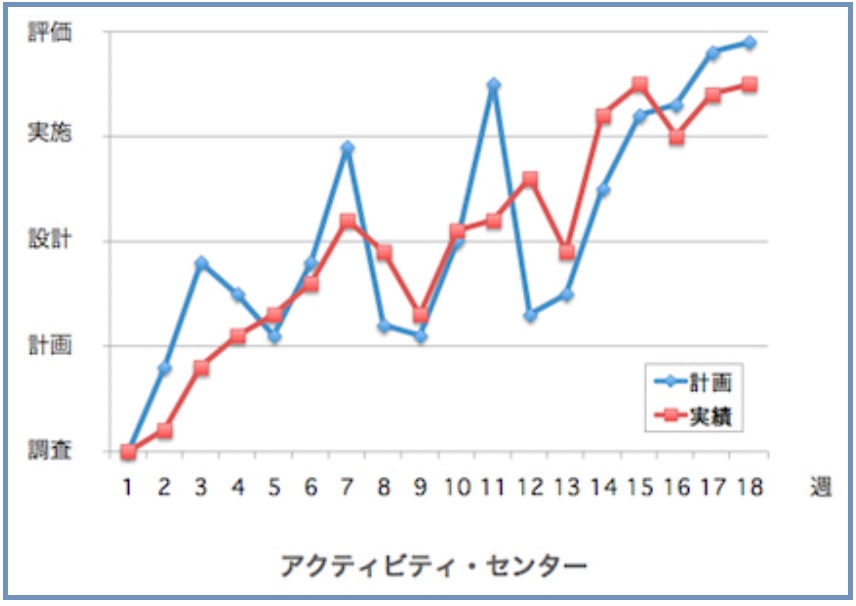

最初の例は、アクティビティ・センターと呼んでいる、基本メトリクスの工数を使って進捗を見るための表現方法です。

縦軸に作業工程、横軸に時間(図では1週間単位)を取ったグラフで、その週の作業の工程上の広がりを上下の線で表し、一番工数を使っている工程(作業の重心)を折れ線グラフとしてプロットしています。これで、時間経過とともに作業の進み具合が簡単に分かります。縦軸の上に行けば行くほど作業が進んでいることを示しているので、時間経過とともに進んでいるのかどうか、先週に較べて進んでいるのかどうか、進み方のペースはどれくらいで終わるのはいつ頃になりそうなのか、などをつかむことができます。

さらに、予定と実績とを比較できるようにすれば、作業が計画通りに進んでいるのかどうかも一目瞭然です。図では、途中、設計工程への手戻りを3回程度繰り返したことがわかりますし、計画と比較しても実績が常に遅れていることがわかります。

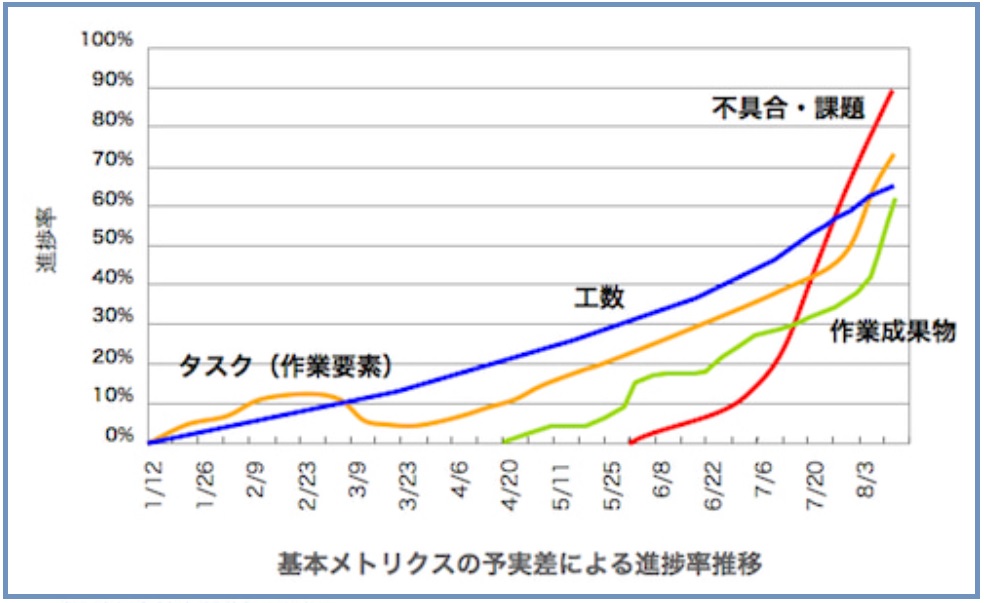

もうひとつの例は、基本メトリクスをひとつのグラフ上で較べることができるようにしたものです。横軸は時間(日付)で、縦軸に実績の予定(計画)に対する割合を進捗率として取っています。

...