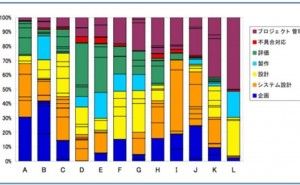

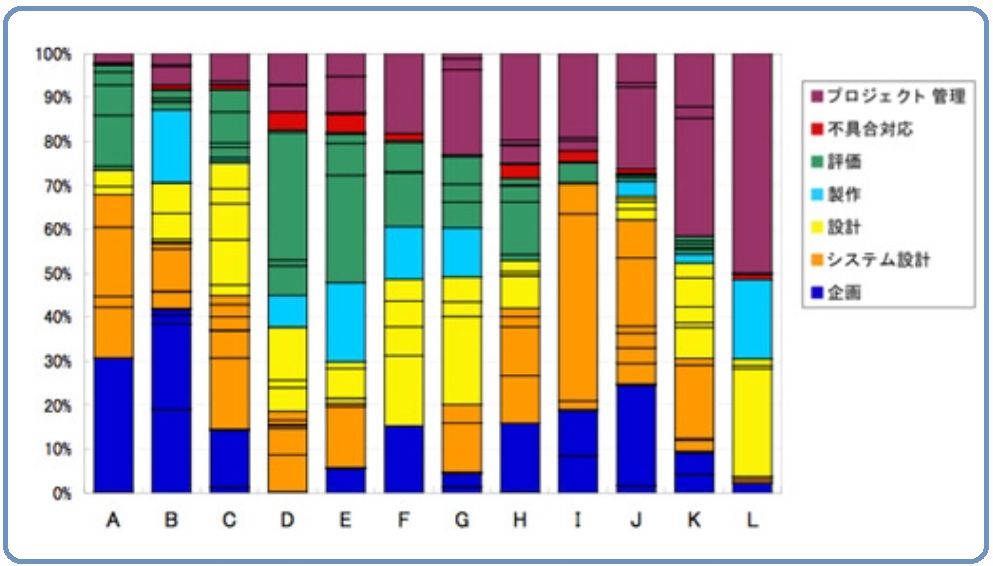

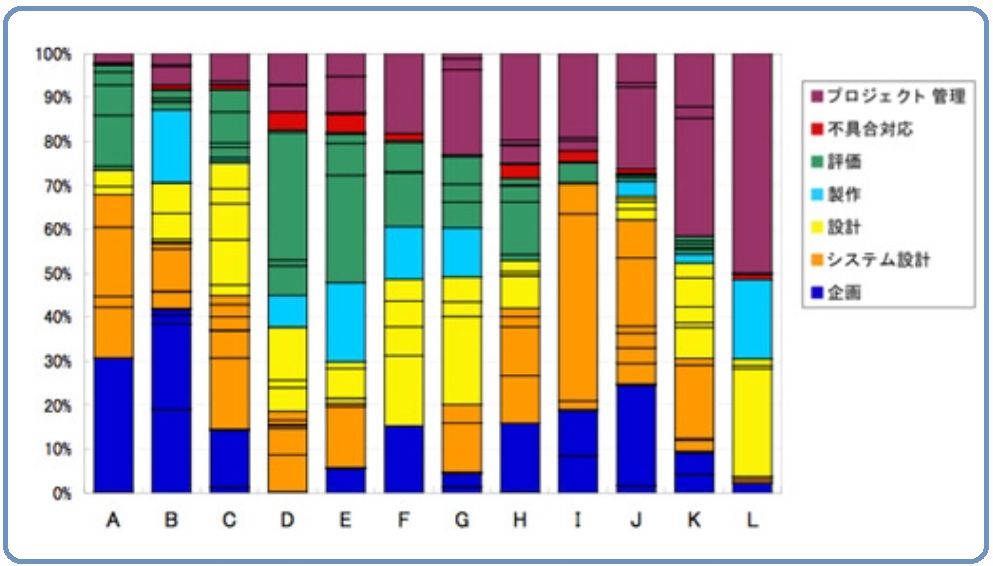

開発現場のリーダーにこれだけのばらつきがあると、プロジェクト管理の集合教育を行ったり、リーダーの役割定義を行ったり、各種ツールを導入したりしても、現実の業務から考えると、まだその段階ではないリーダーもいれば、すでに活用できる状態のリーダーもいるということになります。したがって、トレーニングや仕組み作りなどの集合的、標準的な対策と並行して、プロジェクト管理業務ができてない、あるいは、製作や評価などの実作業に追われているリーダーに対しては、個別にその原因を明らかにして、必要な対策を行うこと...

TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

イノベーションの活動を行うことを妨げる「失敗のコストのマネジメント」の解説をしていますが、今回もこの解説を続けたいと思います。 &n...

現在この連載では、KETICモデルの最初の知識(Knowledge)の内、技術の知識の解説をしていますが、今回からは社外の技術知識をどう収集・蓄積するか...

現在この連載では、KETICモデルの最初の知識(Knowledge)の内、技術の知識の解説をしていますが、今回からは社外の技術知識をどう収集・蓄積するか...

前回の「リーン製品開発の基本原則(その1)」に続けて解説します。 3. リーン製品開発の基本原則3 【コミュニケーションの見える...

前回の「リーン製品開発の基本原則(その1)」に続けて解説します。 3. リーン製品開発の基本原則3 【コミュニケーションの見える...

前回のその2に続いて解説します。 ◆政治的要因の検討で決まるスケジュールの確度・精度 日程を決めるときには、仕組み...

前回のその2に続いて解説します。 ◆政治的要因の検討で決まるスケジュールの確度・精度 日程を決めるときには、仕組み...

今回は、BtoB のビジネスをベースにハードウェア開発を中心としていたメーカーが IoT に対応した製品開発にシフトする際のカギとなるデ...

今回は、BtoB のビジネスをベースにハードウェア開発を中心としていたメーカーが IoT に対応した製品開発にシフトする際のカギとなるデ...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回のその1に続いて解説します。「気づき」能力は、擦り合わせ型開発を行う上で技術者が備...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回のその1に続いて解説します。「気づき」能力は、擦り合わせ型開発を行う上で技術者が備...

開催日: 2026-02-24

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします