今回の記事では、R&Dの変革をやり遂げる会社とそうでない会社の相違点について解説します。この記事を読まれている皆さんはR&Dに取り組まれているだろうと思いますが、自社の変革について「どうもうちの会社は遅いな」とか「全然変わらないな」という感想をお持ちかもしれません。そういう違和感の正体とは何なのか、迫っていきます。この記事を読むことでうまくいっていない原因を掴むことが出来るとともに、改善の処方箋まで手にすることができます。ぜひ最後までお読みください。

まずはこのテーマで書こうと思ったキッカケを説明させてください。筆者はR&D変革のコンサルタントなので、日常的にR&D変革のご相談に乗ります。以前は「技術の棚卸し」「テーマ創出」などの手法に関するご相談が多かったのですが、最近多いのはR&Dの変革に関するご相談が多いです。非常に多くの会社で「R&Dの変革に取り組んでいるものの結果が出ていない」というご相談があるのです。そのような相談がある場合、コンサルタントとして、取り組んだ内容や背景についてお話をお聞きします。そうすると、うまく行かない会社にはある共通事項があるのです。

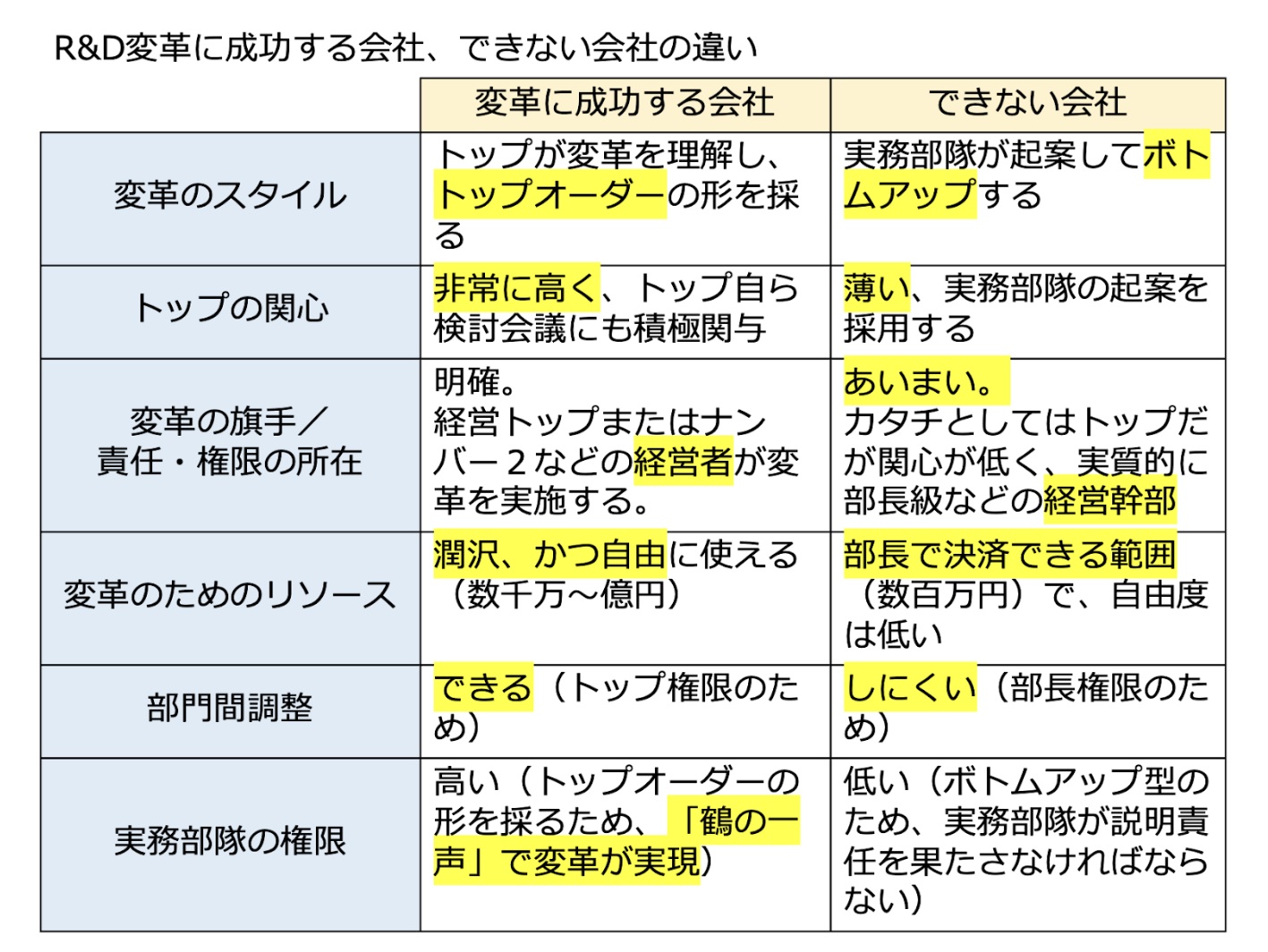

その共通事項とは然るべき体制をとっていないことです。然るべき体制とは、目的としているR&D変革が実現できる組織体制のことです。この体制を取らずにコンサルを進めても上手くいきませんから、体制をとるように強くオススメするのです。体制をとれば、R&D変革はうまくいきます。しかし、ご相談時にお話をお聞きしていると体制を取らずに変革をしようとしていることが多いのです。どういうことか以下で詳述します。

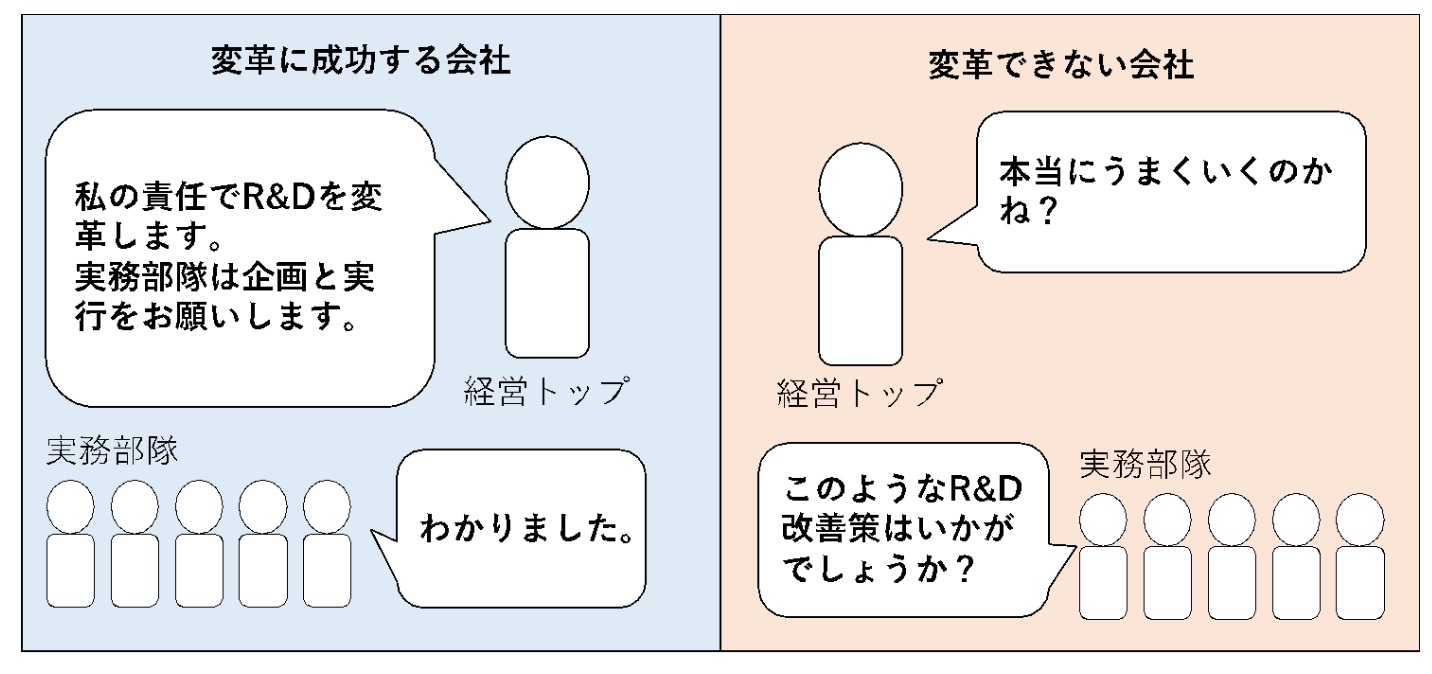

1. R&D変革:うまく行かない会社はトップの顔が見えづらい

コンサルタント目線でその原因、つまり変革できない会社の特徴を一言で言うならば「トップの顔が見えない」ことがあります。誰が決めているのか分からないのです。

例えば、R&D変革のためのコンサルティングをやるとしましょう。コンサルの現場にトップが出てこないのです。出てきても冒頭挨拶のみですぐに帰ってしまう。残された現場では、変革の企画を練るのですが、トップの関心が薄いことを知っていますので、モチベーションも上がらないのです。トップの顔が見えないことの悪影響は現場のモチベーションだけではありません。より大きいのは優先順位の調整ができないことです。優先順位について、どういうことか分かりやすく説明しましょう。

分かりやすくするために、R&D変革を受験にたとえて...