TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事

前回はエドワード・デシの四段階理論で、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しました。今回も引き続き、本トピックについて解説しま...

前回はエドワード・デシの四段階理論で、外発的動機付けから内発的動機付けを誘引する4つの段階を解説しました。今回も引き続き、本トピックについて解説しま...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「このテーマで良いんでしょうか?」と仰るのは技術者...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! 「このテーマで良いんでしょうか?」と仰るのは技術者...

1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...

1.設計標準と最適なコストの例 前回のその2に続いて解説します。炭素鋼板という材料を用いて、機械に取り付けるカバーを設計するとします。形状は、L字...

今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...

今回は、新任の開発課長が学ぶべきこと、課長就任前に3週間で準備をすべきこと、さらには課長就任後に取り組むべきことについて解説します。 &...

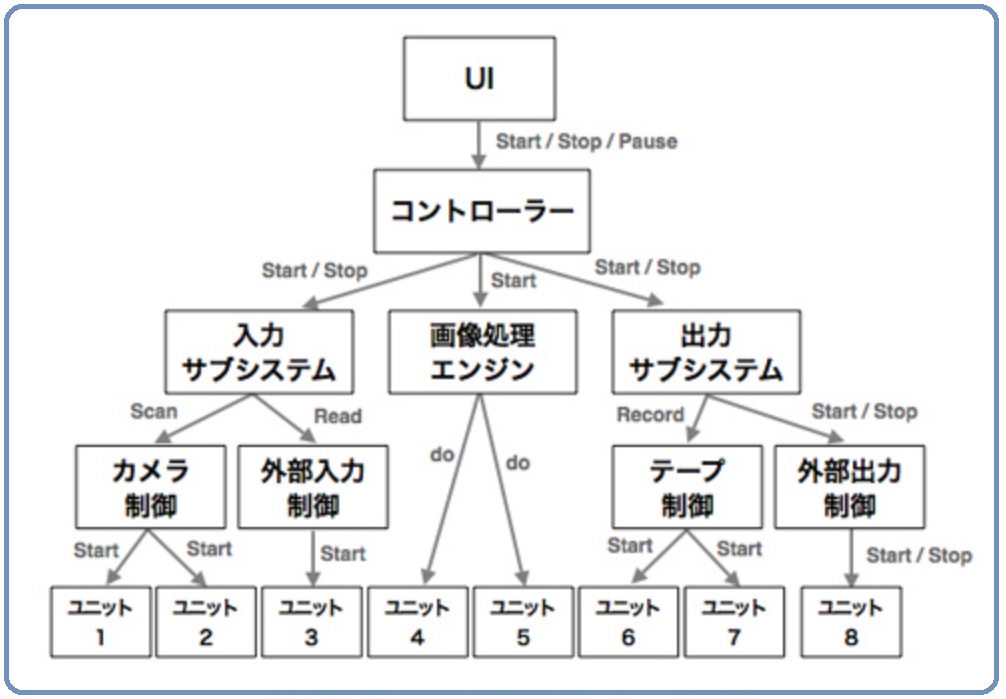

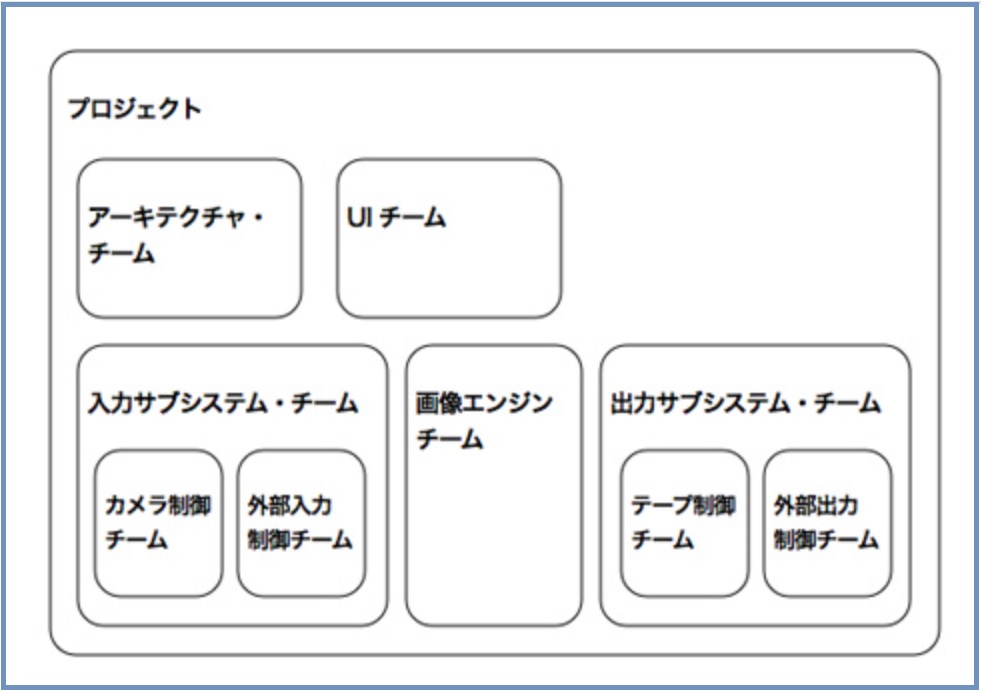

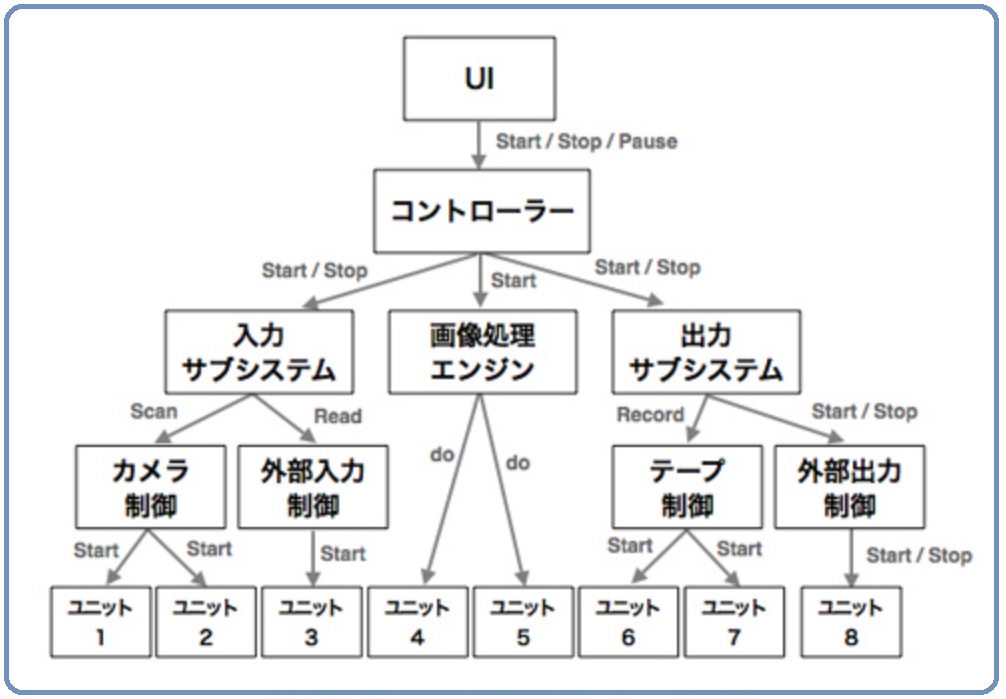

前回のその4:プロジェクトの進捗管理に続いて解説します。前回は CMMI を使い、要件管理、計画作成、進捗管理のポイントを紹介しました。多くの開発組織で...

前回のその4:プロジェクトの進捗管理に続いて解説します。前回は CMMI を使い、要件管理、計画作成、進捗管理のポイントを紹介しました。多くの開発組織で...

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...

これまで数回にわたって、設計部門における仕組み構築の考え方や手順を解説してきました。仕組み構築のためのシステム化計画作成は、頂上を目指す登山ルートを設計...

2026/02/18(水)

2026/02/18(水)

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします