【開発効率向上の重要性 連載目次】

- 製造業の生産性

- 開発効率向上の重要性

- 開発効率向上活動の考え方

- 開発効率向上、活動計画 1 GAP分析

- 開発効率向上、活動計画 2 開発投資効率の見積り

- 活動で考慮すべきこと 1 活動成果の定着

- 活動で考慮すべきこと 2 システム化

前回の開発効率を上げるには(その3)開発効率向上活動の考え方に続けて解説します。

次回の開発効率を上げるには(その5)開発効率向上、活動計画 2はこちら!

4. 開発効率向上活動の計画

開発効率向上活動では、①目的に合致し、②高い成果が得られ、③投資効率も高い向上活動にリソースを集中することが成功の鍵であり、そのためには計画段階で十分に活動内容を吟味する必要があります。その際、計画の有効性を見極める意味で「~だから、~を行うのがベストを考えた」というストーリーを論理的につくることがポイントで、そうすることで実際に活動を開始して想定が外れた場合も、このストーリーに立ち返って、仮説を見直して別の活動に素早く移行する、次年度の活動は事前検討を簡略化できる等の様々なメリットがあります。

ここでは、こうした活動計画を導くための手順を簡易な例※を使って解説します。

※仮想的に単純化した例となります。現実の改善ではかなり複雑なものになる点にご留意ください。

(1) GAP分析

まず、起点となる活動目的を経営の視点から確認し、その上で現状との差(GAP)をTo Be / As Is分析で調査し、そのGAPを埋めることを改善活動の目標として設定します。

【例】

- 経営課題 【市場ではコモディティ化が進み競合各社の製品リリースのサイクルが短くなり、低価格化も進んでいる。そのため、自社においてもの製品開発のスピード、コストを改善する必要に迫られている。】

- 現状 (As Is) :製品開発期間 1.4年

- あるべき姿(To Bo):製品開発期間 1年(開発人数を変えないことでコストも削減)

- 活動目標 :製品開発期間を0.4年(GAP分)削減する(開発人数を変えず)

(2) 現状の分析

開発工程の分析を行ない、以下の点を明らかにします。

- 開発工程で課題点は無いか、それはどの程度工程に影響しているか

- 開発工程で改善の見込める点は無いか、それはどの程度の改善が見込めるか

【例】

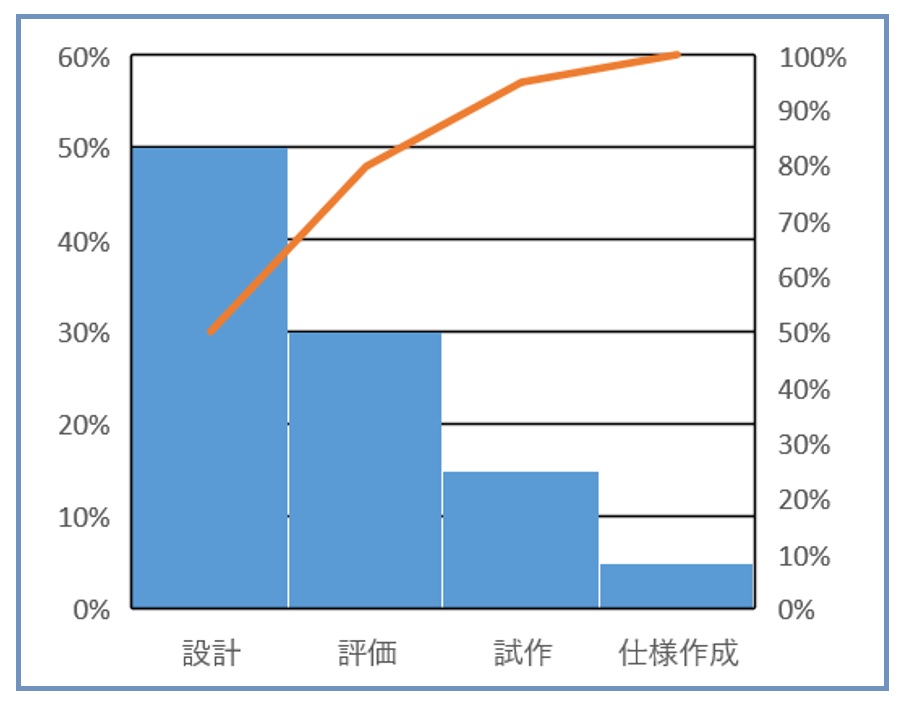

- 現行の開発工程を分析し各工程の工数割合を調べたところ、図3の割合となっている。

図3.開発工程の工数割合

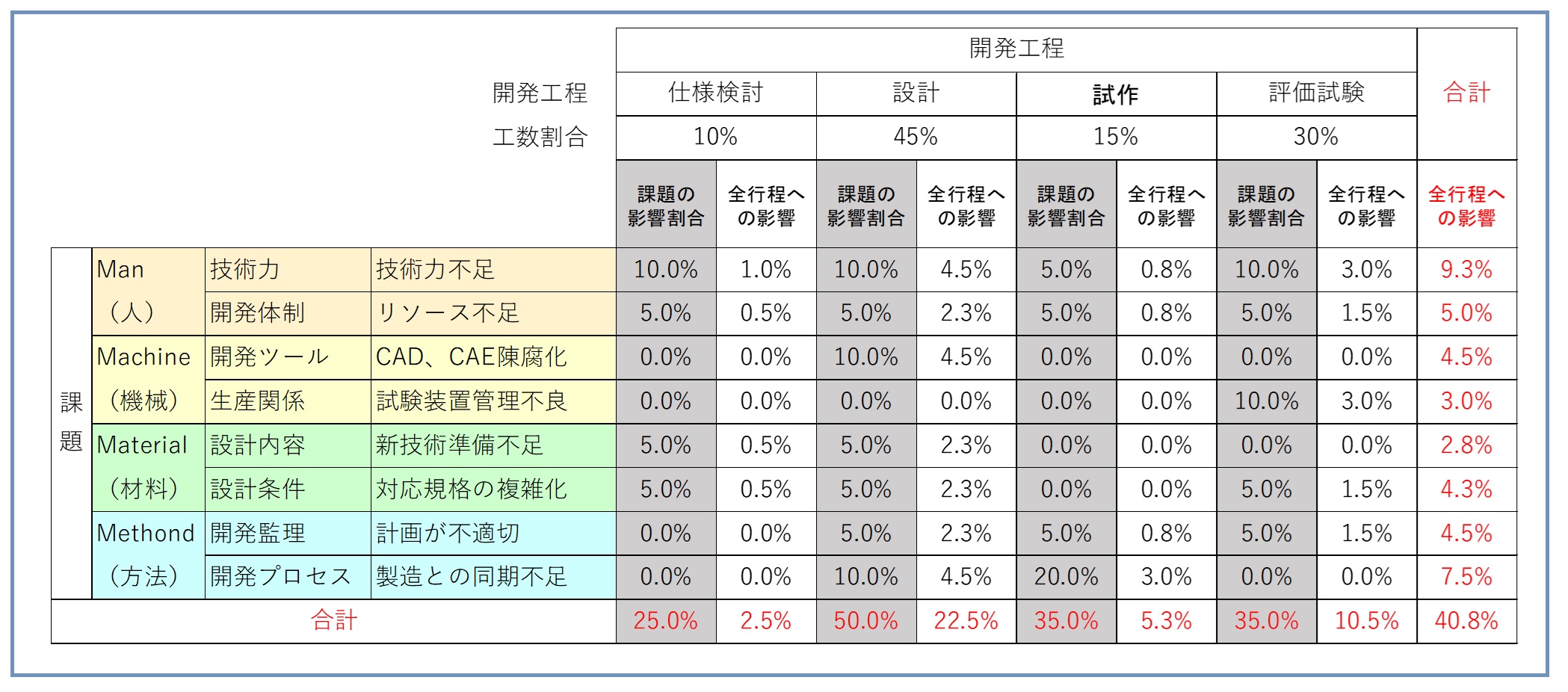

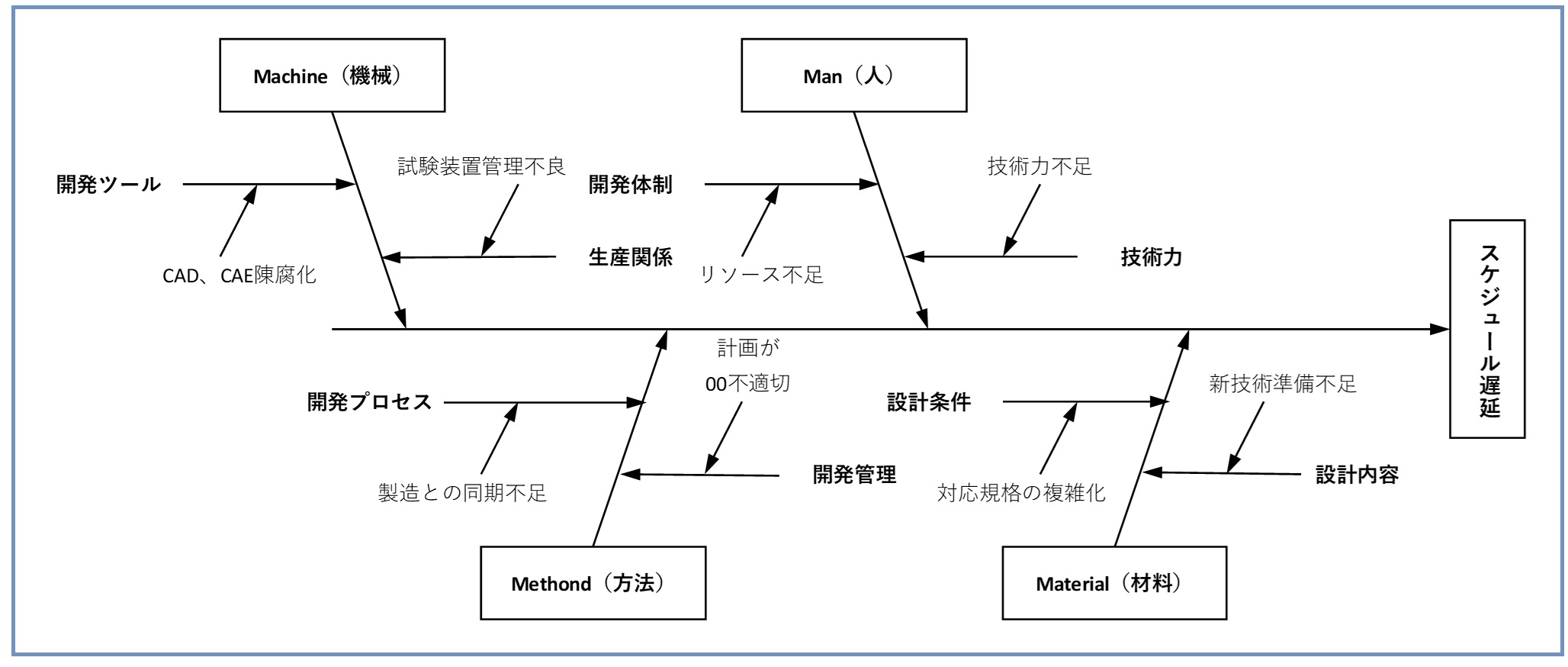

- 開発工程における課題を調べたところ、恒常的なスケジュール遅延が発生していることが分り、その要因を4Mの観点で分析したところ図4であった。

図4.スケジュール遅延要因

課題(スケジュール遅延)の要因分析

- 課題の要因毎に工程への影響度合いを見積り、それを合計することで各要因の全体への影響を推定した結果を表1に示す。

表1.課題による投入リソースへの影響推...