◆ 失敗を許すR&Dテーマ

クライアント先の開発現場で次のような相談をされることがあります。

- うちの会社は成功することが前提。失敗を許す文化なんてありません。

- 今までにない新しい商品企画・R&Dテーマを考えてくれ!とオファーされたのにも関わらず、100%企画提案が通りません。最後は今までと同じ、既存事業のR&Dテーマに決まってしまいます。

- うちは大企業病を患っています。事業計画上、数百億円規模の売り上げ見込みが立たない限り、革新的なR&Dテーマは承認されません。

多かれ少なかれ、皆さんの会社でも同じようなことが起こっているのではないでしょうか?

それぞれの企業における環境は千差万別、解決プランも同様ですが、今回は新規性の高いR&Dテーマを推し進めるために有効な考え方について解説します。

1. R&Dテーマのレベルを分ける

将来のビジネスチャンスを獲得するためには、新規事業や今までにない新商品の創出は企業ミッションの一つです。これを実現するため新規性の高い、ある意味で失敗する可能性が高いR&Dテーマを推進することは必須であるにも関わらず、リスクを考慮して稟議が通らないケースが多々あります。

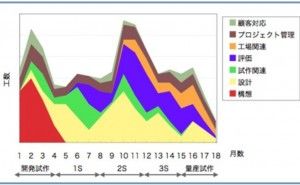

このようにグルグルと同じようなケースを繰り返さないために、リスク分散が有効です。リスク分散とは、R&Dテーマのレベルを3つ程度に分け、配分することです。これはスタートアップ成長の4ステージに近しいイメージかもしれません。要は複数あるR&Dテーマをそれぞれレベルに応じて進めましょうという考え方です。

具体的には、次のように設定するとよいでしょう。

【レベル3のテーマ】

既存事業へ確実に貢献するR&Dテーマとして、すでに決定しているある程度の機能・スペックが決定している商品企画に必要な技術開発を行う。

【レベル2のテーマ】

既存事業に貢献できそうなR&Dテーマとして、2~3シリーズ先の商品企画の価値提供につながりそうな機能・スペックを実現する技術開発を行う。

【レベル1のテーマ】

新規事業および企画されていない新商品を想定したR&Dテーマとして、環境分析により将来の顧客価値を仮説した結果、商品・サービスを実現するための技術開発を行う。

レベル1のテーマを失敗が許されるR&Dテーマとし、レベルそれぞれのリソース配分を決めます。

2. リスクを分散する

複数あるR&Dテーマのレベルを分ける、つまりリソース配分や次ステップへの移行判定基準を変化させるという考え方は、研究開発活動におけるリスクを分散できるという効果があります。私が尊敬しているファーストリテイリングの柳井さんの著書で、このような内容を目にしました。

それは挽回できる・立ち上がれる余力を残して失敗する(しろ)という考え方です。

よくよく考えてみると当たり前のことですが、エンジニアであった当時の私には目からウロコ。当時の私は、冒頭で紹介した事例のそのもの、成功を前提とした考え方にとらわれていたのです。

例えば、資産を増やすために皆さんは何をするでしょうか?

宝くじを買う、ビットコイン?、銀行での貯蓄、投資信託、株、保険・・・それぞれを自身の生活環境などに応じて配分するかと思います。R&Dテーマも同様にリソース配分することで、不...