AIを活用する前に決めておくべきこととは 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その16)

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る範囲の経済性とは 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その49)

「強みを未来志向で設定する」の解説、今回は第3要件の「顧客価値創出領域が広い」です。 ◆関...

「強みを未来志向で設定する」の解説、今回は第3要件の「顧客価値創出領域が広い」です。 ◆関...

製品開発とコストダウン(その3)

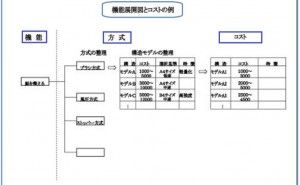

◆コストダウンのための仕組み作り コストダウンを容易に検討できる仕組みについて解説します。製品開発のステップをもう一度思い出して下さい...

◆コストダウンのための仕組み作り コストダウンを容易に検討できる仕組みについて解説します。製品開発のステップをもう一度思い出して下さい...

製品・技術開発力強化策【連載記事紹介】

製品・技術開発力強化策の連載が無料でお読みいただけます! ◆製品・技術開発力強化策 時代の流れに沿う開発テ-マとし...

製品・技術開発力強化策の連載が無料でお読みいただけます! ◆製品・技術開発力強化策 時代の流れに沿う開発テ-マとし...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る仕組み見直しとグローバル化(その1)

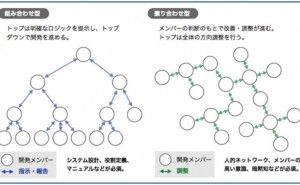

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

◆「気づき」能力向上のカギは製品開発経験の活用 前回は、日本の多くの開発現場で「組み合わせ型」アーキテクチャの製品を「擦り合わせ型」の...

設計部門の仕組み構築(その2)

前回のその1に続いて解説します。 繰り返しになりますが、事例としてあげている設計部門では、現状の課題を次のように整理できています。 (1)繰り返し...

前回のその1に続いて解説します。 繰り返しになりますが、事例としてあげている設計部門では、現状の課題を次のように整理できています。 (1)繰り返し...

システム設計6 プロジェクト管理の仕組み (その38)

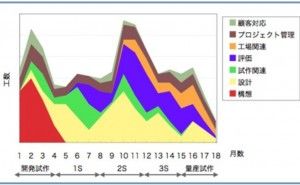

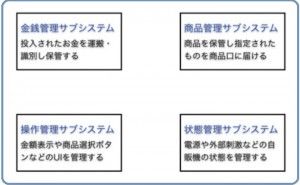

◆システム設計は仮説と検証の繰り返し 前回は、システム(ここでは製品も含めてシステムと呼ぶことにします)に必要とされる要件を漏れなく...

◆システム設計は仮説と検証の繰り返し 前回は、システム(ここでは製品も含めてシステムと呼ぶことにします)に必要とされる要件を漏れなく...