「開発手法」で完璧を目指さない 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その34)

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る侵害予防調査の基本的な考え方とポイント

自社で製造販売する製品が、他社の特許権を侵害していないのか、これを確認するために特許調査を行う場合があります(侵害予防調査、侵害回避調査、クリアランスな...

自社で製造販売する製品が、他社の特許権を侵害していないのか、これを確認するために特許調査を行う場合があります(侵害予防調査、侵害回避調査、クリアランスな...

影響を当える関係とは 普通の組織をイノベーティブにする処方箋(その93)

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の「関係性の種類」の中の「(3)包含」につ...

現在、KETICモデルの中の「知識・経験を関係性で整理する」を解説しています。今回は、下記の「関係性の種類」の中の「(3)包含」につ...

統合イノベーション戦略と人材育成 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その47)

今回は、政府の「統合イノベーション戦略」の骨格を元に解説します。内容的には、将来不足が見込ま...

今回は、政府の「統合イノベーション戦略」の骨格を元に解説します。内容的には、将来不足が見込ま...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る製品開発部へのカンバン導入記(その1)

最近ビジネスの世界では、カンバンを使ってプロジェクトを管理しようとする動きがとても強いようで...

最近ビジネスの世界では、カンバンを使ってプロジェクトを管理しようとする動きがとても強いようで...

進捗の可視化は必要最小限にするのがポイント(その2)

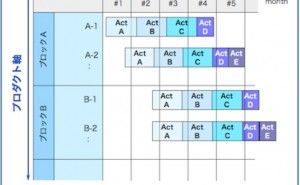

3. アクティビティとプロダクトの2軸管理 基本メトリクスセットの4指標(基本メトリクスと呼びます)について計画と実績...

3. アクティビティとプロダクトの2軸管理 基本メトリクスセットの4指標(基本メトリクスと呼びます)について計画と実績...

技術力向上の鍵を握る価値創造力とは

技術力を高める鍵は、価値創造力にあると考えています。すなわち、技術力を高めるためには、価値創造力を磨かなければならない、という考え方です。しかし、多くの...

技術力を高める鍵は、価値創造力にあると考えています。すなわち、技術力を高めるためには、価値創造力を磨かなければならない、という考え方です。しかし、多くの...