◆ ミドルマネージャーが組織をリードしよう

1、環境変化に伴う計画変更

2020年新型コロナウィルスの影響も大きく、昨年度の目標が未達成となってしまったという声も耳にします。今年度においてもウィルスという敵を前に今までに想像することがなかったレベルで環境が変化し、計画していた目標やリソース配分などに一時中断や変更が求められ、計画変更業務に追われている方も多いでしょう。

大企業のように組織の階層が深く、意思決定プロセスが複雑で長い体制であれば尚更、計画変更にも社内外の調整が多く、大変難しい状況と想像します。

私自身も企業で働いていた際、組織が大きく変わったことで当初の計画が全て引き直しとなり、リーダーは計画変更の業務が追加、計画が確定するまでは、部下には引き続き今まで通りの業務を行うようにと宙ぶらりんの状態を約2カ月も継続させてしまったという苦い思い出があります。

このように経営トップから課やグループのレベルまで目標の計画変更が引き継がれるまでの長期化問題は、先に示した組織階層が深い環境では、なかなか避けられるものではないでしょう。ではこの間、おとなしく変更前の目標に向かって計画通り進めなさいと部下に指示すればいいのでしょうか?

もちろん、計画が見直しされた後でも目標そのものが変わらないということもありますので、一概に止めてしまえというつもりはありません。

2、ミドルマネージャーのリーダーシップ

ここでは部長や課長、開発リーダーといったミドルクラスのマネージャーこそが取り組んで欲しいリーダーシップについて紹介します。

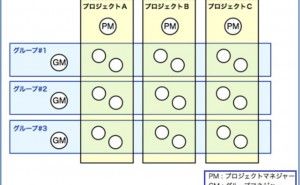

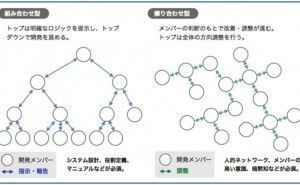

それは必ずしも上位目標の変更を待つことなく、ご自身の裁量範囲で目標を決め、伝え、すぐ進めるというものです。通常ならば当然、経営トップ → 事業部 → 開発部 → 課・チームという順序で目標を立て、それぞれの組織目標に応じて個人目標に落とし込み取り組むものです。

しかし先が読みづらい社会環境において、まして不安を抱えている部下を前にして、セオリー通りのリーダーシップを継続するには無理があります。

つい先日、私の元に技術者からこのような相談がありました。

この方は「最近、なんだか不安です。今の仕事にモチベーションが湧かなくなってきました。かといって、何がやりたいのかも分からないし…この会社でこのまま開発を続けていても、意味があるのだろうかって思うことが増えました」とおっしゃっていました。

元々は好きで継続していた専門分野の研究開発に対して、ここ最近になって意味があるのかと不安になってきたということですが、これは意外と多く耳にする悩みです。

私は心理カウンセラーではないので心のケアはできませんが、このようなケースは往々にして今取り組んでいる業務の理由、意味づけ、目的が分からなくなってしまっていることに行き着くことが大半です。

3、着地点は自ら納得する目標に

簡単にいうと「この業務目標を達成したら、どんないいこ...