1. ロードマップは羅針盤

今回は「ロードマップはマクロとミクロで表現する」について解説します。

ロードマップを一言で表すならば、それは羅針盤です。

羅針盤というと難しく感じるかもしれませんが、誰もが子供のころに触れたコンパス、つまり船や航空機の目に見えない進路を測り、指し示すツールです。あえて「目に見えない」と表現したのは、その進路が不明確でその道筋が見えないからです。

特にVUCAと呼ばれる現代において、数年先の未来を正確に描くことは誰にもできません。しかしそれでもロードマップとして「ありたい未来」を描き、道筋を示すことは、国や企業・個人が主体的に行動していく上で必要不可欠なのです。

ここでは企業におけるロードマップの在り方を解説します。

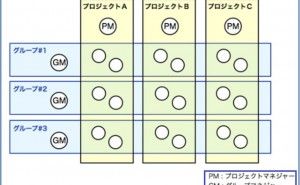

企業のロードマップには事業、市場、技術が一貫してひもづけされていることが重要です。事業に例えると「半導体業界向けに製造装置や受託製造を提供する。売り上げ:500億円、グローバルシェア:80%を目指す」など企業としての「ありたい姿」です。

市場とは、例えばファイブフォース分析をもとに業界や環境の変化、課題を予測し、課題解決手段としての自社商品の企画までを示します。顧客である企業や消費者に限らず、顧客の先の顧客までを予測することで、業界を刷新するような商品が生まれる可能性も高まります。

技術とは、商品を実現して、競合と差別化するための技術開発テーマを示します。

その他にも研究開発組織として「将来のありたい姿」をロードマップの最終ゴールと設定することで、開発担当者の動機付けが期待できます。

ここまで事業、市場、技術の要素を示しましたが、次のようにロードマップとして押さえておくべき2つのポイントをお話します。

2. 全体方針はマクロ、研究開発テーマはミクロ的表現で

1つ目は全体方針をマクロ的に表現することです。

企業で採用するロードマップの多くは5~10年程度の時間軸です。冒頭で記したとおり、たとえ1年先の未来であっても予測が困難ではあるものの、企業として組織として「どうありたいのか」を指し示すことは、メンバーの動機付けにつながります。

例えば、目先の目標として「ドローン開発と販売をする」では、よくても指示どおりの結果で終わります。しかし「世界中の過疎地域をなくし、誰もが安心安全に生活するインフラを整えるリーダー企業となる。そのため、1年後に荷物配送ドローンを販売する」という方針があれば、現場ではさらなる価値作りに向けた自主性が育まれるでしょう。ゆえにロードマップは、全体方針をありたい姿としてマクロ的に表現することが効果的です。

2つ目は研究開発テーマは実行可能なレベルまで、ミクロ的に表現することです。

ロードマップ作成の現場でありがちな悪い例ですが、マクロ的なロードマップを作成した時点で満足し活動を終えてしまうことあります。当たり前ですが、全体方針をマクロ的に表現しただけでは、開発活動はス...