1、モチベーションを失うケース

先日、開発リーダーをされている方からこんな相談を受けました。「自由な発想で新規事業の開発をしてくれ!というオーダーであったはずなのに、無理な商品開発計画を押し付けられた上に判定基準が厳しく、なかなか次のステージへ移行する事が出来ないのです」。

このようなお悩みを聞く事はよくありますが、愚痴で済むのか、それともモチベーション・熱意を失ってしまっているのか、開発リーダーが受けているダメージのレベルはそれぞれです。

例え、悩みを抱えたばかりで「愚痴になっちゃいますが聞いてください」と冗談交じりにお話されていたとしても近い将来、必ずと言っていいほど、自信を喪失したりモチベーションが低下してしまうパターンが多いのも事実です。

2、目標のハードルが高過ぎないか?

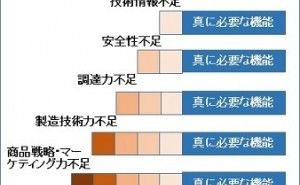

実際「新規事業を開発する」といった既存事業とは方向性が異なる革新的商品を開発する活動は、当初持っていたやる気を失ってしまうほどの失敗を繰り返しながら、たった一つの成功を目指すようなものです。

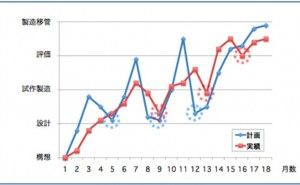

明らかに既存事業の商品開発とは違い成功確率が低く予測もしづらいため、新規事業や革新的商品の開発には同じ「ものさし」で開発をマネジメントすることはタブーです。

特に開発初期、アイデア検証ステージにおいては次ステップへ移行する判定基準を低く設定する事がベターです。

「判定基準を低く設定する」とは、開発目標のハードルを下げることを意味します。それはもしかしたら、自社が今まで当たり前としていた基準をはるかに下回るあり得ないレベルとする可能性もあります。

ここで誤解がないように補足しますが「何の意味もなく闇雲に目標値を下げましょう」という話ではありません。繰り返しますが、新規事業や革新的商品を生み出すことは不明確で不確実、不安な将来を前に仮説検証による開発を繰り返すことなのです。

すなわち開発リーダーをはじめ、研究開発を行う現場メンバーのアウトプットを既存事業と同じレベルで評価することは、自尊心をなくしたり、モチベーションや熱意を失わせるキッカケとなり得ます。

3、つまづき・停滞感を乗り越えるマネジメント

常に挑戦し続けることで、大輪を目指す新規事業・革新的商品の開発は成功に近づきます。

特にアイデア検証ステージのように、ある程度小さな組織、リソースで進めるステップでは今いる地点に対しては大きすぎる目標を掲げてしまうことで、途中で開発そのものが止まってしまう、もしくは現場が戦意喪失してしまうことがないように、マネジメントを工夫する必要があります。