今回は「R&Dが押さえるマーケティングミックス」について解説します。

マーケティングミックスとは、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングといった基本戦略を基に、実現するための活動を戦略として定義することを意味します。ミックスと表現するのは、保有するあらゆる手段を活動の構成要素として組み合わせることが理由です。

マーケティングミックスの構成要素としてProduct、Price、Promotion、Placeの4つがあり、その頭文字をとって4Pと表現しています。

従来、4Pは経営企画やマーケティング部門が検討するものと考えられていましたが、市場ニーズが予測しにくく、また製品ライフサイクルが短くなった今、研究開発においても4Pを意識することを求められるようになりました。

製品と価格は技術者としてもイメージが湧きやすい項目だったかと思います。反対にイメージしにくいと相談されるのはコミュニケーションと流通です。そこで将来の資産として、コア技術を開発する研究開発組織が考慮するべき4Pのポイントを解説します。

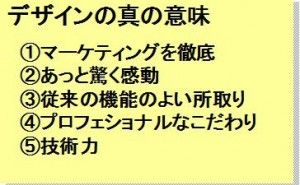

【Product:製品】

最も重要とされる構成要素です。

ターゲットのニーズをくみ取り、継続的な購買へとつなげるためには製品の価値を高めることが必要です。もの売りからサービス売りへとトレンドが変化する中では、たとえ既存事業であっても機能の追加や性能アップだけではターゲットに受け入れられなくなることも十分考えられます。これからの研究開発は、ターゲットの課題を予測し、商品・サービスを構想する、その後に開発テーマを設定するといったバックキャストによる製品企画にも注力しましょう。

【Price:価格】

製品の価格設定です。

もの売りの時代では原価や間接費を考慮することが一般的でしたが、サブスクリプションやライセンスなど収益モデルの選択肢が増えています。研究開発では原価を抑えることはもちろん、収益となりそうなコア技術をリストアップし、一枚だけの説明資料としてブロック図などにまとめておきましょう。例えるならば、コンピューターやスマートフォンのOSのように、内製でありながら差別化や優位性があるコア技術が該当します。具体的な価格は経営戦略や営業部門が主導して決めます。

【Promotion:コミュニケーション】

製品のプロモーション活動です。

ターゲットや流通業者に対し、製品の存在や機能・性能などの価値を伝える戦略です。既存事業では既存顧客を中心に新製品のPRを行います。研究開発がPRするといえば、特許出願や論文などがイメージしやすいかもしれません。

しかし自社にとって新規性が高い業界やターゲットを狙う製品の場合、展示会や自社イベントなどの場で研究開発自らが技術シーズやプロトタイプのPRを行うことになります。新規性が高い製品は、開発段階で市場の関心を得ていないケースがほとんどです。このような場合は開発者自らがPR活動を行うことで、言語だけでなく非言語情報をフィードバックすることができ、開発方針を素早く軌道修正することも可能となります。

【Place:流通】

製品をターゲッ...