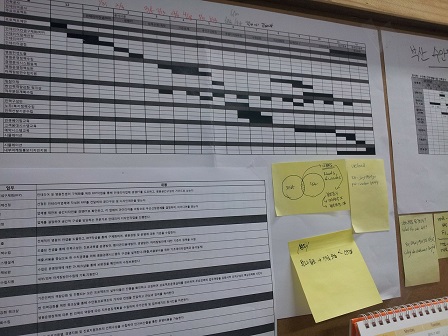

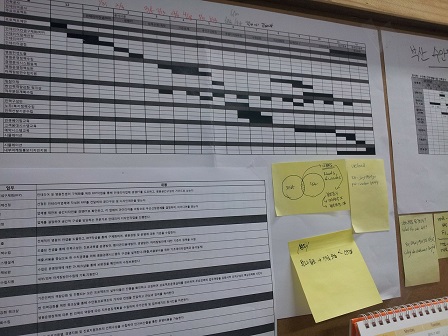

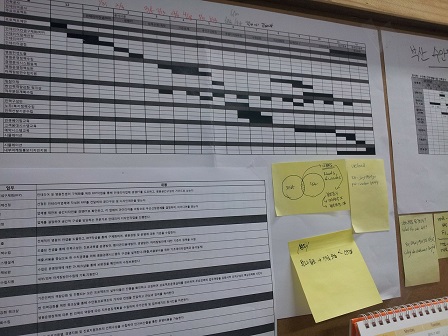

- 過去の開発プロジェクトの中で共通点が多いプロジェクトを選ぶ

- 過去の開発プロジェクトの実績の中から同じような業務を選ぶ

- 選ぶ業務は3つとし、それぞれ容易、普通、困難といった難易度に分ける

- 対象の開発プロジェクトの業務を分解し、難易度を当てはめ累積する

- 開発人員の保有スキルや業務割合に合わせた定数を掛け合わせる

- 「今まで経験したことがない業務を分解することは出来ない」

- 「分解するだけでどれだけ時間がかかると思うんだ!そんな暇はない」

TOP

続きを読むには・・・

現在記事

1.『価値づくり』経営と表裏一体の関係にある「オープン・イノベーション」 前回のその25に続いて解説します。オープン・イノベーションは...

1.『価値づくり』経営と表裏一体の関係にある「オープン・イノベーション」 前回のその25に続いて解説します。オープン・イノベーションは...

◆ ミドルマネージャーが組織をリードしよう 1、環境変化に伴う計画変更 2020年新型コロナウィルスの影響も大きく、昨年度の目標が未達成となって...

◆ ミドルマネージャーが組織をリードしよう 1、環境変化に伴う計画変更 2020年新型コロナウィルスの影響も大きく、昨年度の目標が未達成となって...

前回は、「整理するフレームワークで整理・構造化した知識の中で焦点を当てる重要部分を切り取る」の議論の中で「顧客だけでなく社会に目を向け...

前回は、「整理するフレームワークで整理・構造化した知識の中で焦点を当てる重要部分を切り取る」の議論の中で「顧客だけでなく社会に目を向け...

前回の記事では一日の業務を有意義なものにするため、就業前の朝の時間と午前中の脳がフレッシュなうちにアイデア創出やメンバーとのコミュニケ...

前回の記事では一日の業務を有意義なものにするため、就業前の朝の時間と午前中の脳がフレッシュなうちにアイデア創出やメンバーとのコミュニケ...

前回は、リスク管理が重要であることと、その反面、リスク管理の仕組みを運用しているところでもリスク管理シートを書いているだけという、表面的な仕組みになって...

前回は、リスク管理が重要であることと、その反面、リスク管理の仕組みを運用しているところでもリスク管理シートを書いているだけという、表面的な仕組みになって...

1. イノベーション戦略 私は、ものづくり企業のR&Dにおける技術力・価値創造力を向上するための取り組みを「イノベーション戦略...

1. イノベーション戦略 私は、ものづくり企業のR&Dにおける技術力・価値創造力を向上するための取り組みを「イノベーション戦略...

開催日: 2026-04-10

開催日: 2026-04-15

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします