1、返報性の原理

今回は返報性の原理についてです。返報性の原理とは、人間の持つ心理の一つです。

人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返しをしなければならないという感情を抱きますが、こうした心理を返報性の原理といいます。この「返報性の原理」を利用し、小さな貸しで大きな見返りを得る商業上の手法が広く利用されています。(Wilipediaから引用)と説明され、誰しも経験したことがある事象ではないでしょうか。

例えばあなたが急ぎのプレゼン資料を作成しなくてはならない時に、同僚に必要な実験データを整理してもらったとしたら、次に同僚が忙しくしている時には進んで助けようとする心理・行動がこれに該当します。あるいは、感謝の気持ちからすぐにでもお返ししたいと、コーヒーをご馳走する心理・行動も返報性の原理です。

社内だけではなく、顧客が興味を持っている試作品を渡し、アンケートに答えてもらうといった返報性の原理を活用することで商品改善の開発へと反映するなど、探してみるといたるところに事例が転がっています。

上記の例のように顧客に試作品を与え(Give)、アンケートによる意見を返してもらう(Take)ことができれば、市場ニーズをとらえた新商品ができそうです。

しかし昨今の課題として、試作品に興味を持っている見込み顧客を見つけることこそが難しいというものがあります。では、どのような考え方で本当に買ってくれそうな見込み顧客を見つけるのか、返報性の原理を発展させた考え方・行動指針について紹介します。

2、Give・Give・Give

早速、答えがサブタイトルとして登場しました。従来の返報性の原理=Give&Takeに代わり、これから取り入れたい考え方・行動指針は与え続ける=Give・Give・Giveです。

「与え続ける?まるで御用聞きの奴隷のようではないか!」そう思われる方もいるでしょう。もしあなたが今このように感じているならば、少し気を付けた方がいいかもしれません。

VUCAと呼ばれる不安定で不確実な時代において、この技術を使えば売れる、この仕様であれば売り上げの目処がつくなど市場を予測することは、困難になってきました。

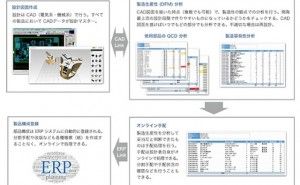

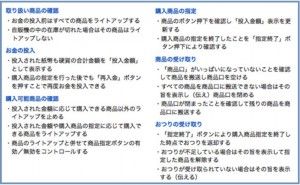

少しでも市場ニーズを高めたい、商品発売前に売り上げ見込みを獲得したいのであれば、試作品を完成直前の一度だけ見込み客に試してもらうのではなく、MVP(実用最小限の製品: minimum viable product)として要素的な技術開発時期から顧客に試してもらう・体験してもらう機会を作ることで解決へと近づくことでしょう。具体的には、次の4点です。

- ターゲットである見込み客にMV...