開発テーマの設定プロセス 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その7)

◆開発テーマの設定プロセスは、次の3つのステップで行います。

【ステップ1】情報収集

【ステップ2】アイディア発散と収束

【ステップ3】仮説検証

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るエコシステムの国際比較 オープンイノベーションとは(その3)

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

企業においてオープン・イノベーションを実現するには 研究テーマの多様な情報源(その26)

1.『価値づくり』経営と表裏一体の関係にある「オープン・イノベーション」 前回のその25に続いて解説します。オープン・イノベーションは...

1.『価値づくり』経営と表裏一体の関係にある「オープン・イノベーション」 前回のその25に続いて解説します。オープン・イノベーションは...

質問するスキル 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その79)

♦ VUCAの時代、潜在ニーズを引き出す質問力 今回は「質問するスキル」というタイトルで解説します。 顧客への営業...

♦ VUCAの時代、潜在ニーズを引き出す質問力 今回は「質問するスキル」というタイトルで解説します。 顧客への営業...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る生産を見越した試作の方法とは

今回は、次のような事例により、生産を見越した試作の方法を解説します。 1. 事例: 試作のタイミングで、注意をすべきこと ...

今回は、次のような事例により、生産を見越した試作の方法を解説します。 1. 事例: 試作のタイミングで、注意をすべきこと ...

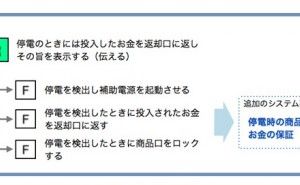

システム設計8 プロジェクト管理の仕組み (その40)

前回のシステム設計7に続いて解説します。 システム要件の一つひとつについて、サブシステム構成における振る舞いを記述し、各々のサブシス...

前回のシステム設計7に続いて解説します。 システム要件の一つひとつについて、サブシステム構成における振る舞いを記述し、各々のサブシス...

開発者が意識したい1日のスケジューリング(午後~夜編)

前回の記事では一日の業務を有意義なものにするため、就業前の朝の時間と午前中の脳がフレッシュなうちにアイデア創出やメンバーとのコミュニケ...

前回の記事では一日の業務を有意義なものにするため、就業前の朝の時間と午前中の脳がフレッシュなうちにアイデア創出やメンバーとのコミュニケ...