新規事業は小さなPDCAを回して生み出す 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その18)

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見るリスクマネジメント 新規事業・新商品を生み出す技術戦略(その81)

◆ 共創におけるリスクマネジメント 今回は「共創におけるリスクマネジメント」というタイトルで解説します。 昨今オープンイノベー...

◆ 共創におけるリスクマネジメント 今回は「共創におけるリスクマネジメント」というタイトルで解説します。 昨今オープンイノベー...

聴覚その有用性 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その158)

前回から、五感の最後の感覚である聴覚について解説しています。今回も引き続きこの聴覚について考えてみたいと思います。 ...

前回から、五感の最後の感覚である聴覚について解説しています。今回も引き続きこの聴覚について考えてみたいと思います。 ...

JOICの活動 オープンイノベーションとは(その6)

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

【オープンイノベーションとは 連載目次】 1. オープンイノベーショ...

「技術マネジメント総合」の活用事例

もっと見る金型メーカー設計部門の業務診断事例

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

今回は、金型メーカーの設計部門を業務診断した事例を箇条書きで紹介しますので、診断項目とそのポイントを参考にご覧下さい。 1. 複数設計者で強度や品...

人的資源マネジメント:インダストリー4.0 を追いかけるその前に(その2)

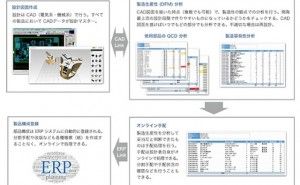

前回のその1に続いて解説します。 4. 開発・製造リンクによる製造性評価 少し具体的な例を紹介したいと思います。図...

前回のその1に続いて解説します。 4. 開発・製造リンクによる製造性評価 少し具体的な例を紹介したいと思います。図...

品質の仕組みとは1 プロジェクト管理の仕組み (その27)

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...

製品開発を行っている組織において、設計・製造の仕組みを構築したり見直したりするというとき、品質向上に貢献することが何らかの形でゴールのひとつとなっている...