『価値づくり』の研究開発マネジメント (その8)

1.「範囲の経済性」とは

2.「範囲の経済性」から見たオープンイノベーションの経済性

続きを読むには・・・

この連載の他の記事

現在記事

「技術マネジメント総合」の他のキーワード解説記事

もっと見る製品開発における上流設計の重要性とDfX(その2)

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ◆ 上流工程を支援するDfXとは 前回の製品開発...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ◆ 上流工程を支援するDfXとは 前回の製品開発...

PESTEL分析 普通の組織をイノベーティブにする処方箋 (その37)

前回から市場の知識を得る方法として、マクロ環境分析のPESTEL分析を解説しています。今回も...

前回から市場の知識を得る方法として、マクロ環境分析のPESTEL分析を解説しています。今回も...

短期開発プロセスのしくみづくり(その2)

【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】 1. リードタイムが長くなる理由 2. 短期開発プロセスのしくみ構築を進めていく方法 3. 短期開...

【短期開発プロセスのしくみづくり 連載目次】 1. リードタイムが長くなる理由 2. 短期開発プロセスのしくみ構築を進めていく方法 3. 短期開...

「技術マネジメント総合」の活用事例

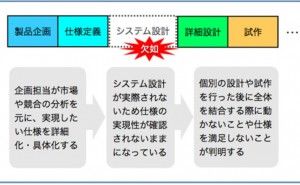

もっと見るシステム設計2 プロジェクト管理の仕組み (その34)

前回でシステム設計の位置づけが明確になったと思いますので、次に、多くの開発現場で起きているシステム設計の問題について考えてみたいと思います。次のようなこ...

前回でシステム設計の位置づけが明確になったと思いますので、次に、多くの開発現場で起きているシステム設計の問題について考えてみたいと思います。次のようなこ...

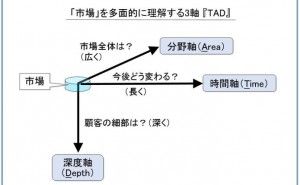

研究開発部門にスパークを起こすとは

◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...

◆市場を継続的に長く、広く、深く知る 企業の研究開発部門は、「金ばかり使って、良い技術が全然出てこない」と非難されることが多いようです。企業にとっての...

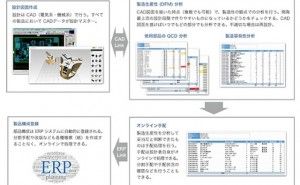

人的資源マネジメント:インダストリー4.0 を追いかけるその前に(その2)

前回のその1に続いて解説します。 4. 開発・製造リンクによる製造性評価 少し具体的な例を紹介したいと思います。図...

前回のその1に続いて解説します。 4. 開発・製造リンクによる製造性評価 少し具体的な例を紹介したいと思います。図...