1. リスク低減の重要性

製品安全に関する大規模なリコールですが、エアバッグメーカーのタカタや家具メーカーのイケアなど、いずれも数千万台規模のリコールの発表がありました。大企業といえども、製品安全をないがしろにすれば、企業の存続すら危うい時代といえます。設計者はこれまで以上に製品安全に関する意識を向上させ、安全設計の技術を磨く必要があるでしょう。そこで、製品の安全性を向上させるリスク低減の原則について解説します。

2. リスクとは何か

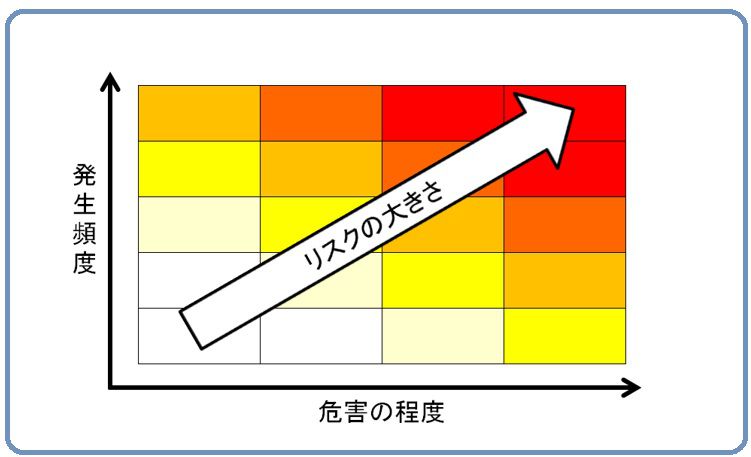

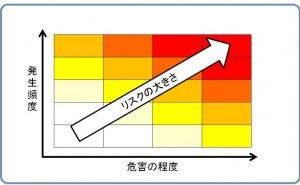

リスクとは何かを考えましょう。リスクとはISO/IEC Guide51において「危害の発生確率及びその危害の度合いの組み合わせ」と定義されています。それを模式的に表したものが図1です。この定義においては右上に行くほどリスクが高いということです。

図1. リスク

製品の安全上のリスクを下げるためには、危害の程度を小さくするか、発生頻度を低くするかのいずれかの方法が考えられます。

3. 3ステップメソッド:リスク低減の原則

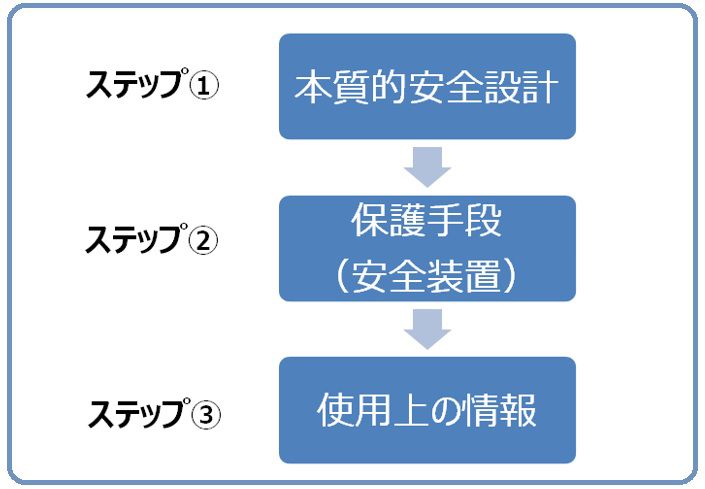

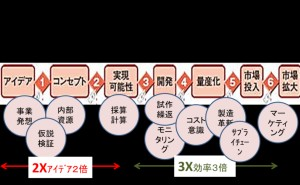

製品の安全上のリスクを下げるためには、危害の程度や発生頻度を小さくしても、どちらでもよいように感じるかもしれません。しかし、これまで人間は数々の失敗を積み重ねてきました。その反省も踏まえて、リスク低減の順番を定めたものが、図2の3ステップメソッドです。この順番がリスク低減の原則であり、すでにグローバルスタンダードとなって久しいようです。

図2. 3ステップメソッド

3ステップメソッドは「ものは壊れる」「人は間違える」ということを前提にした考え方です。この前提においては、ステップ①~③を順番通りに実施することが、最も効果的なリスク低減策です。

4. 3ステップメソッドの具体的な進め方

図3は扇風機の危険源(ハザード)の例です。扇風機のリスクを具体的にどのように低減していけばよいか見てみましょう。

図3. 扇風機の危険源(ハザード)の例

【ステップ① 本質的安全設計】

危険源(ハザード)を取り除くか、リスクを低減する。最優先で取り組むべきリスク低減策。安全性を高めるのに最も高い効果が期待できます。①~③は効果の高い順番に並べています。

- 危険源(ハザード)を取り除く

- 危険源(ハザード)による危害の程度を小さくする

- 危害の発生頻度を小さくする

①危険源(ハザード)を取り除く

<例>

- 有害物質 ⇒ 使用しない

- 首振り機構 ⇒ 隙間をなくす(大きくする)

- エッジ ⇒ 面取り加工

- ファン ⇒ なくす(ダイソンの扇風機)

※最も効果が高い方法ですが製品の機能と直結しているため、対応できないことも多いようです。ダイソンのファンがない(見えない)扇風機のように、アイデア次第では画期的に安全性を高めることもできます。

②危険源(ハザード)による危害の程度を小さくする

<例>

- ファン ⇒ 軽量化/回転数低減/軟質材の使用

- 転倒 ⇒ 軽量化/全高を低く

- 首振り機構 ⇒ 回転力低減

- モーター ⇒ 表面温度低減

③危害の発生頻度を小さくする

<例>

- 電気周り ⇒ 難燃材料

- 電源プラグ ⇒ 耐トラッキング対策品

- ファン ⇒ 指が入りにくいメッシュカバー

- その他 ⇒ 信頼性向上、強度設計、絶縁設計 等

【ステップ② 保護手段(安全装置)】

製品の基本機能に保護手段(安全装置)を追加する。ステップ①でリスクを十分に低減できない場合に採用します。

<例>

- モーター ⇒ 温度ヒューズ(過熱時停止)

- 電気 ⇒ 電流ヒューズ(過電流時停止)

- ファン ⇒ 接触感知センサー(接触時停止)

- ファン ⇒ ガード(手が触れないようにする)

保護手段(安全装置)よりも本質的安全設計を優先すべき理由は、保護手段(安全装置)が故障したり、壊れたりする可能性があるからです。「ものは壊れる」ということを前提にすると、ステップ②だけに頼ってはいけないことが分かります。

【ステップ③ 使用上の注意】

使用者に残ったリスク(残留リスク)を知らせて、安全な行動を取るように促します。ステップ②でも十分にリスクが低減できない場合に採用します。①~③は一般的に効果が高いと思われる順番に並べています。

- 本体での表示(画面、ランプ、音など)

- 本体での表示(警告ラベルなど)

- 取説・カタログなどによる説明

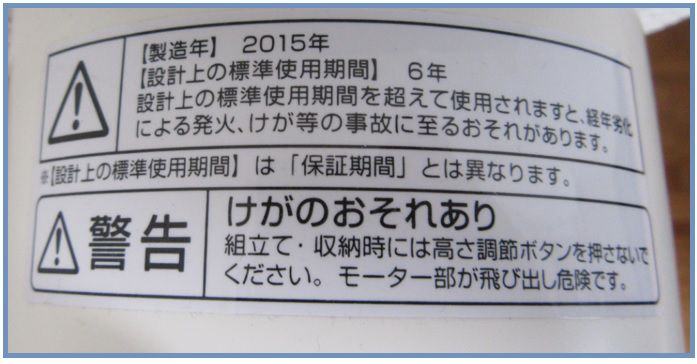

図4. 扇風機本体の警告ラベルの例

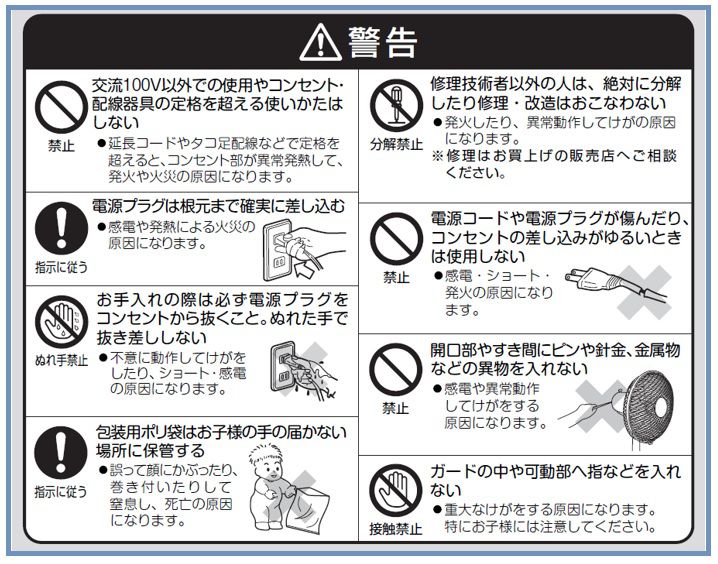

図5. 扇風機の取扱説明書の例(出所:株式会社 山善HP)

ユーザーとしての自身の行動を考えれば分かると思いますが、使用者は「使用上の情報」をよく読みません。また、危険だと分かっていても間違った行動を取ることも多いようです。「人は間違える」ことを前提とすると、ステップ③だけに頼った設計は非常に危険であることが分かります。使用上の情報による発生頻度の低減率は、激しい点滅や音など無視できないような場合でも1/10程度しかないといわれています。警告ラベルや取扱説明書の注意喚起ぐらいでは、リスク低減効果は非常に小さいと考えておく必要があります。一方、製造物責任の視点においては、使用上の情報が重要な意味を持つ場合が少なくありません。

5. 危害の程度をできるだけ小さくすること

設計者は製品の安全上の...