TOP

続きを読むには・・・

石橋 良造

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

組織のしくみと個人の意識を同時に改革・改善することで、パフォーマンス・エクセレンスを追求し、実現する開発組織に変えます!

現在記事

技術企業の高収益化が無料でお読みいただけます! ◆技術企業の高収益化:競合比較はなぜ悪か? 研修に先立ち、その狙いや聴講者、習得を...

技術企業の高収益化が無料でお読みいただけます! ◆技術企業の高収益化:競合比較はなぜ悪か? 研修に先立ち、その狙いや聴講者、習得を...

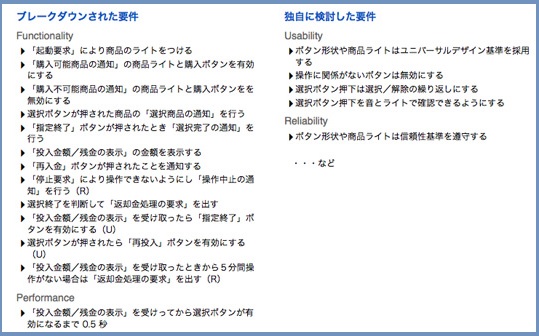

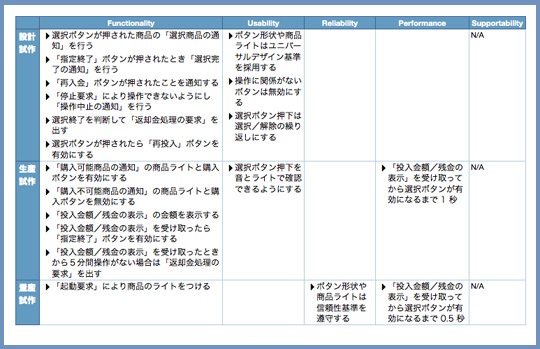

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ▼さらに幅広く学ぶなら!「分野別のカリ...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ◆ 上流工程を支援するDfXとは 前回の製品開発...

【目次】 ▼さらに深く学ぶなら!「技術マネジメント」に関するセミナーはこちら! ◆ 上流工程を支援するDfXとは 前回の製品開発...

前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...

前回の事例その1に続いて解説します。顧客から難しい要求や相談があったとき、意欲的にその問題に取り組む企業がある。その取組みから他社では出来ないよ...

前回の事例その3に続いて解説します。ITの普及と共に技術者や技能者の質的内容が大きく変化しつつあります。今まで何回もの練習と経験を積む必要性が高かった業...

前回の事例その3に続いて解説します。ITの普及と共に技術者や技能者の質的内容が大きく変化しつつあります。今まで何回もの練習と経験を積む必要性が高かった業...

「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...

「最後の砦、技術力がアブナイ」では、技術者は自律性、創意工夫、挑戦意欲、変化対応力などを期待されているにもかかわらず、開発現場はそのような技術者に育てる...

2026/02/18(水)

2026/02/18(水)

開催日: 2026-03-11

開催日: 2026-02-18

開催日: 2026-03-13

会社概要

-会社概要

© ものづくりドットコム / ㈱ブロードリーフ

ものづくりドットコムのIDでログイン

まだ未登録の方は、「無料」会員登録で多くの特典が!

Aperza IDでログイン

Aperza IDでのログイン機能は終了いたしました。

今後はものづくりドットコム会員ご登録の上、ログインをお願いいたします