【目次】

現代社会はスマートフォンやAI、自動運転車といった最先端技術で溢れています。私たちの生活を豊かにするこれらの技術の多くは、複雑な構造や機能を持っています。しかし、その「中身」がどうなっているのか、どのように動作しているのかを知る機会はほとんどありません。ここで登場するのがリバースエンジニアリングという技術です。この技術は、完成された製品やシステムを分解・解析し、その設計や動作原理を明らかにする行為を指します。一見すると謎めいたこの技術は、知的好奇心を満たすだけでなく製品開発、セキュリティ、さらには知的財産の保護に至るまで、多岐にわたる分野で重要な役割を担っています。今回はリバースエンジニアリングの真の姿、その多面的な側面、そして未来への影響について掘り下げていきます。

1. 現代社会に潜む「裏側を暴く技術」リバースエンジニアリングとは?

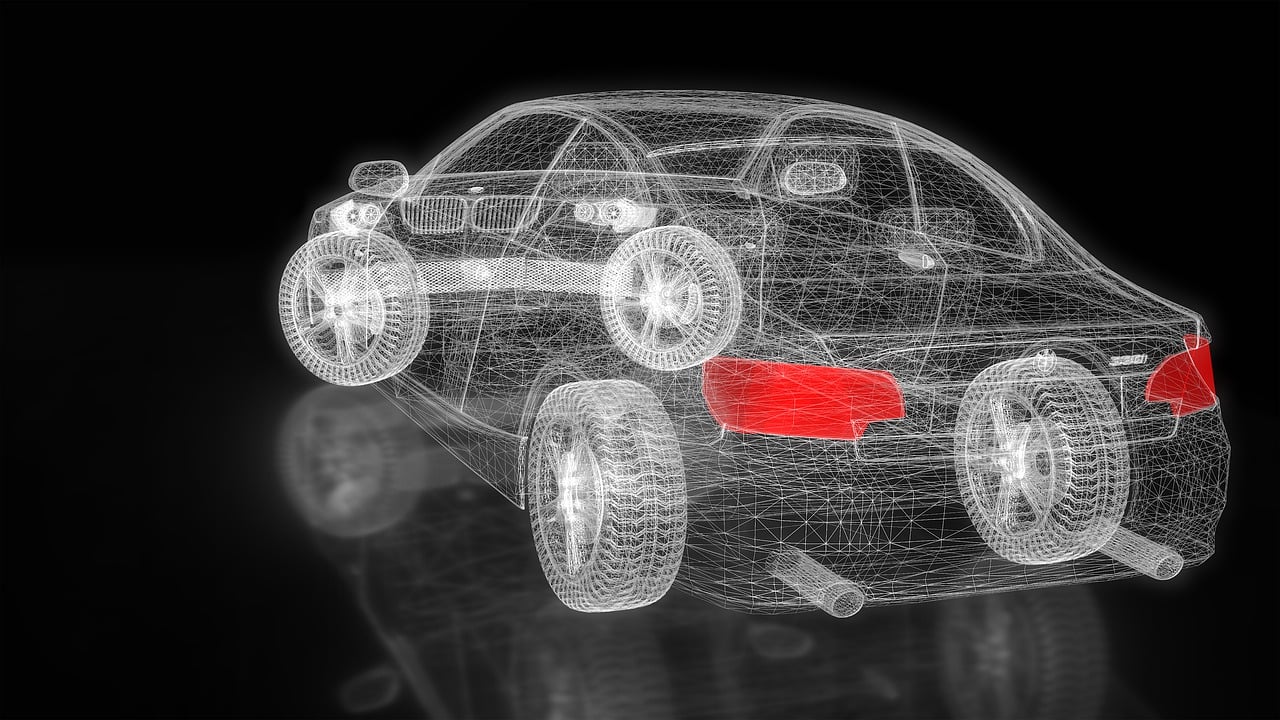

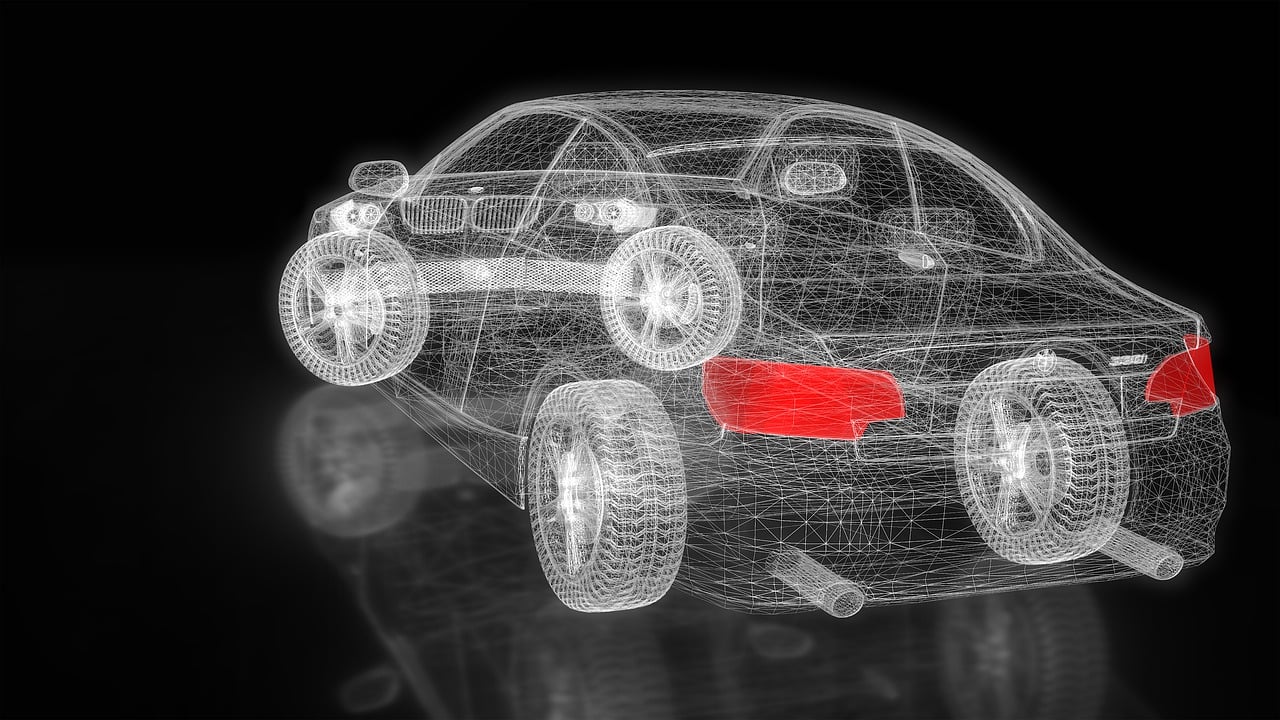

リバースエンジニアリングとは、完成した製品やソフトウェア、システムなどを対象とし、その内部構造や動作原理、設計思想などを解析し、元の情報を導き出す技術全般を指します。例えば、ある電子機器がどのように動作しているのか、どのような部品で構成されているのかを詳細に調べる場合、それはリバースエンジニアリングの一例と言えるでしょう。これは、料理の完成品を見て使われている材料や調理法を推測する作業に似ています。あるいは、精巧な機械を分解し、一つ一つの部品の役割を理解し、組み立て直すことでその機能全体を把握するようなものです。

この技術の歴史は古く、第二次世界大戦中には敵国の兵器を解析し、その弱点を見つけ出したり、自国の兵器開発に役立てたりする目的で用いられました。現代においてはソフトウェアやハードウェア、さらには生物学の分野に至るまで、その適用範囲は大きく広がっています。特に情報技術の進化は、リバースエンジニアリングの対象を多様化させました。コンピュータプログラムの逆アセンブルやデコンパイル、集積回路の解析、ネットワークプロトコルの解読など、その手法も多岐にわたります。

リバースエンジニアリングは、単に「分解する」という行為だけではありません。そこには対象の持つ本質的な情報、つまり設計者の意図や技術的なノウハウを「再構築」するという側面があります。そのため、高度な知識と経験、そして論理的な思考力が求められる、非常に専門性の高い技術と言えるでしょう。この技術は現代社会のあらゆる場所に潜んでおり、意識しないところで私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えています。

2. リバースエンジニアリングの基礎知識、その本質とプロセス

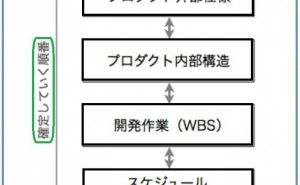

リバースエンジニアリングの本質は、既存の成果物からその設計情報を抽出することにあります。これは、通常の設計・開発という順方向のプロセスとは逆のベクトルで進められるため、「リバース(逆方向)」という名前がついています。具体的なプロセスは対象によって異なりますが、一般的には大きく分けて以下の段階を踏みます。

(1)対象の選定と初期調査

まず第一に、対象の選定と初期調査です。どのような情報を得たいのか、どのような目的でリバースエンジニアリングを行うのかを明確にし、対象となる製品やソフトウェアの情報をできる限り収集します。例えばソフトウェアであれば、その動作環境や既知の脆弱性に関する情報などがこれにあたります。

(2)分解・解析

次に分解・解析の段階です。ハードウェアであれば物理的に分解し、各部品の役割や接続関係を調べます。これをティアダウンと呼びます。ソフトウェアであれば、バイナリコードを逆アセンブルしたりデコンパイルしたりして人間が理解できる形に変換します。この際、逆アセンブラのデファクトスタンダードである「IDA Pro」や、アメリカ国家安全保障局(NSA)が開発しオープンソースとして公開した「Ghidra(ギドラ)」といった専門的なツールが用いられます。

(3)分析・理解

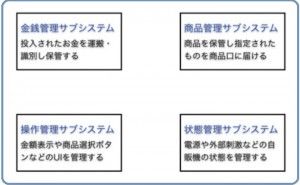

そして得られた情報を基に分析・理解を行います。分解・解析によって得られた断片的な情報を統合し、対象の動作原理や設計思想を推測し、最終的にはその全体像を把握します。これはパズルのピースを一つずつ組み合わせていくような作業であり、対象に関する深い洞察力が求められます。例えばソフトウェアの解析であれば、特定の機能がどのようなアルゴリズムで実装されているのか、どのようなデータ構造が使われているのかなどを解明します。

(4)情報生成・文書化

最後に情報生成・文書化の段階です。解析結果を報告書としてまとめたり、設計図やソースコードを再現したりするなど、目的に応じた形...

【目次】

現代社会はスマートフォンやAI、自動運転車といった最先端技術で溢れています。私たちの生活を豊かにするこれらの技術の多くは、複雑な構造や機能を持っています。しかし、その「中身」がどうなっているのか、どのように動作しているのかを知る機会はほとんどありません。ここで登場するのがリバースエンジニアリングという技術です。この技術は、完成された製品やシステムを分解・解析し、その設計や動作原理を明らかにする行為を指します。一見すると謎めいたこの技術は、知的好奇心を満たすだけでなく製品開発、セキュリティ、さらには知的財産の保護に至るまで、多岐にわたる分野で重要な役割を担っています。今回はリバースエンジニアリングの真の姿、その多面的な側面、そして未来への影響について掘り下げていきます。

1. 現代社会に潜む「裏側を暴く技術」リバースエンジニアリングとは?

リバースエンジニアリングとは、完成した製品やソフトウェア、システムなどを対象とし、その内部構造や動作原理、設計思想などを解析し、元の情報を導き出す技術全般を指します。例えば、ある電子機器がどのように動作しているのか、どのような部品で構成されているのかを詳細に調べる場合、それはリバースエンジニアリングの一例と言えるでしょう。これは、料理の完成品を見て使われている材料や調理法を推測する作業に似ています。あるいは、精巧な機械を分解し、一つ一つの部品の役割を理解し、組み立て直すことでその機能全体を把握するようなものです。

この技術の歴史は古く、第二次世界大戦中には敵国の兵器を解析し、その弱点を見つけ出したり、自国の兵器開発に役立てたりする目的で用いられました。現代においてはソフトウェアやハードウェア、さらには生物学の分野に至るまで、その適用範囲は大きく広がっています。特に情報技術の進化は、リバースエンジニアリングの対象を多様化させました。コンピュータプログラムの逆アセンブルやデコンパイル、集積回路の解析、ネットワークプロトコルの解読など、その手法も多岐にわたります。

リバースエンジニアリングは、単に「分解する」という行為だけではありません。そこには対象の持つ本質的な情報、つまり設計者の意図や技術的なノウハウを「再構築」するという側面があります。そのため、高度な知識と経験、そして論理的な思考力が求められる、非常に専門性の高い技術と言えるでしょう。この技術は現代社会のあらゆる場所に潜んでおり、意識しないところで私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えています。

2. リバースエンジニアリングの基礎知識、その本質とプロセス

リバースエンジニアリングの本質は、既存の成果物からその設計情報を抽出することにあります。これは、通常の設計・開発という順方向のプロセスとは逆のベクトルで進められるため、「リバース(逆方向)」という名前がついています。具体的なプロセスは対象によって異なりますが、一般的には大きく分けて以下の段階を踏みます。

(1)対象の選定と初期調査

まず第一に、対象の選定と初期調査です。どのような情報を得たいのか、どのような目的でリバースエンジニアリングを行うのかを明確にし、対象となる製品やソフトウェアの情報をできる限り収集します。例えばソフトウェアであれば、その動作環境や既知の脆弱性に関する情報などがこれにあたります。

(2)分解・解析

次に分解・解析の段階です。ハードウェアであれば物理的に分解し、各部品の役割や接続関係を調べます。これをティアダウンと呼びます。ソフトウェアであれば、バイナリコードを逆アセンブルしたりデコンパイルしたりして人間が理解できる形に変換します。この際、逆アセンブラのデファクトスタンダードである「IDA Pro」や、アメリカ国家安全保障局(NSA)が開発しオープンソースとして公開した「Ghidra(ギドラ)」といった専門的なツールが用いられます。

(3)分析・理解

そして得られた情報を基に分析・理解を行います。分解・解析によって得られた断片的な情報を統合し、対象の動作原理や設計思想を推測し、最終的にはその全体像を把握します。これはパズルのピースを一つずつ組み合わせていくような作業であり、対象に関する深い洞察力が求められます。例えばソフトウェアの解析であれば、特定の機能がどのようなアルゴリズムで実装されているのか、どのようなデータ構造が使われているのかなどを解明します。

(4)情報生成・文書化

最後に情報生成・文書化の段階です。解析結果を報告書としてまとめたり、設計図やソースコードを再現したりするなど、目的に応じた形で情報を生成します。この段階でリバースエンジニアリングの成果が具体的な形となり、次のステップに活かされることになります。これらのプロセスは必ずしも直線的に進むわけではなく、途中で新たな疑問が生じれば前の段階に戻って再調査を行うことも頻繁に発生します。

3. リバースエンジニアリングの活用目的

(1)製品開発における競合分析

リバースエンジニアリングはその性質上、多岐にわたる目的で活用されています。最も一般的な目的の一つは、製品開発における競合分析(ベンチマーキング)です。競合他社の製品を解析することで、その製品の優れた点や弱点、特許に触れない代替技術などを把握し、自社の製品開発に活かすことができます。身近な例では、プリンターメーカーの純正品ではない「互換インクカートリッジ」や特許が切れた医薬品と同じ有効成分で作られる「ジェネリック医薬品」の開発プロセスにも、リバースエンジニアリングの考え方が応用されています。(もちろんこれらは他社の知的財産権を侵害しないよう、細心の注意を払って行われます。)これは市場競争において優位に立つための重要な戦略となります。

(2)ソフトウェアの互換性確保や相互運用性の向上

またソフトウェアの互換性確保や相互運用性の向上も重要な目的です。例えば、ある特定のOSやハードウェア上でしか動作しないソフトウェアを別の環境でも動作させるために、その内部構造を解析することがあります。これは、レガシーシステムの移行や異なるシステム間の連携を実現する上で不可欠な技術です。

さらにサイバーセキュリティ分野では、リバースエンジニアリングは正義の武器として不可欠な技術です。例えば世界中で猛威を振るったランサムウェア「WannaCry」のようなマルウェアを解析し、その感染メカニズムや弱点を特定することで、防御策や駆除ツールを開発することができます。これはいわば「デジタル世界のワクチン開発」とも言える重要な活動です。

(3)知的財産権の侵害調査

一方で、知的財産権の侵害を特定する目的でも活用されます。他社が自社の特許技術や著作権を侵害している可能性がある場合に、その製品やソフトウェアをで、侵害の証拠を収集することが可能です。これは、法的な紛争において重要な役割を果たします。

(4)故障診断と品質改善

故障診断や品質改善の目的で用いられることもあります。製品が故障した際に、その原因を特定するために内部を解析したり、製品の設計上の問題点を見つけ出し、品質を向上させたりする際に有効です。

(5)古い製品の修理・復元

生産が終了して型や治具が廃却され、部品の供給もされなくなった古い製品を修理・再生するために、部品や部材をリバースエンジニアリングで複製することも行われています。例えばクラシックカーの修理用部品の製造や、大掛かりなものでは数十年前に作られた航空機をまるごとリバースエンジニアリングして新たに製造するなどの事例があります。

このようにリバースエンジニアリングは、研究開発からセキュリティ、法務に至るまで非常に幅広い分野で活用されており、現代社会において欠かせない技術となっています。

4. リバースエンジニアリングの違法性と倫理

リバースエンジニアリングはその有用性の一方で、常に違法性と倫理というデリケートな問題を孕んでいます。最も重要な点は、それが知的財産権、特に著作権や特許権とどのように関連するかです。多くの国では、著作権法によってソフトウェアのコピーや改変が原則として禁止されています。しかしソフトウェアの解析行為自体が著作権侵害に当たるか否かは、目的や手法によって判断が分かれる場合があります。リバースエンジニアリングの適法性を考える上では「目的」が極めて重要になります。善意の目的で行われるものを「ホワイトハット」、悪意の目的で行われるものを「ブラックハット」と呼び、両者は明確に区別されます。例えばセキュリティ強化のための脆弱性発見はホワイトハット、海賊版ソフトの作成やチート行為はブラックハットの典型例です。

不正競争防止法は、他社の営業秘密を不正に取得することを禁じています。リバースエンジニアリングによって取得した情報が営業秘密に該当する場合、その使用や開示は法的に問題となる可能性があります。また特許法においても、特許権のある発明を無断で実施する行為は侵害となります。リバースエンジニアリングによって得られた情報に基づいて特許権を侵害する製品を製造することは、もちろん違法です。

日本の著作権法では2018年の法改正により、一定要件下でのリバースエンジニアリング(デコンパイルなど)が認められるケースが明確化されました。例えば「情報解析研究目的」(第30条の4)や「ソフトウェアの互換性確保」(第47条の5)などがこれに該当します。しかしこれは無制限に許されるわけではありません。解析して得た情報を元にコピー品を作成したり、元のソフトウェアの著作権者の利益を不当に害するような利用は、依然として著作権侵害となります。またソフトウェアの利用許諾契約(EULA)でリバースエンジニアリングが明確に禁止されている場合、契約違反となるリスクも常に念頭に置く必要があります。

倫理的な観点から見ると、リバースエンジニアリングは技術の進歩を促す側面がある一方で、他社の努力や投資を損なう可能性も秘めています。特に、模倣品の製造や悪意のある目的での利用は、明らかに倫理に反する行為と言えるでしょう。技術者は、リバースエンジニアリングを行う際には常に法的制約と倫理的規範を意識し、その行為が社会全体にとってどのような影響を与えるのかを深く考察する必要があります。技術の健全な発展のためには、法の遵守と高い倫理観が不可欠です。

5. リバースエンジニアリングの未来、進化する技術と変わる社会

リバースエンジニアリングの未来は、技術の進化と社会の変化とともにさらなる広がりと複雑さを増していくでしょう。とりわけソフトウェアなど情報分野では、今後ますますの進展が予想されます。まずAI(人工知能)の進化は、リバースエンジニアリングの手法に大きな変革をもたらすと考えられます。AIがコード解析やパターン認識を行うことで、これまで人間が行っていた複雑な解析作業が自動化され、より迅速かつ高精度なリバースエンジニアリングが可能になるかもしれません。これにより解析に要する時間とコストが大幅に削減され、その適用範囲がさらに拡大する可能性があります。

IoTデバイスの普及は、リバースエンジニアリングの新たなフロンティアを開拓します。日常生活に溶け込む膨大な数のIoTデバイスは、そのセキュリティ脆弱性が大きな問題となっています。これらのデバイスの内部構造や通信プロトコルをリバースエンジニアリングすることで潜在的な脅威を特定し、より安全なIoTエコシステムを構築するための重要な知見が得られるでしょう。

サイバーセキュリティの脅威の高度化は、リバースエンジニアリングの重要性をますます高めます。マルウェアは日々進化し、その解析はますます困難になっています。高度な難読化技術やアンチリバースエンジニアリング技術に対抗するためには、より洗練されたリバースエンジニアリング技術と、それらを扱う専門家の育成が不可欠です。国家レベルでのサイバー防衛においても、この技術は不可欠な役割を担うことになります。

法制度や国際的な枠組みも、技術の進化に合わせて見直されていくでしょう。デコンパイルの適法性や、特定の技術のリバースエンジニアリングに関する規制など、技術革新に合わせた柔軟な法的解釈が求められます。技術の恩恵を最大限に享受しつつ悪用を防ぐためのバランスの取れた法整備が、今後の重要な課題となります。リバースエンジニアリングは、単なる技術としてだけでなく、社会全体の安全と発展を支える基盤技術として、その存在感を増していくことは間違いありません。

6. まとめ

リバースエンジニアリングは、単に「裏側を暴く」技術にとどまらず、現代社会の多様な側面を支える多面的な技術であることがお分かりいただけたでしょうか。製品開発における競争力強化から、サイバーセキュリティの向上、さらには知的財産保護に至るまで、その活用範囲は非常に広範です。しかし同時に、違法性や倫理といったデリケートな問題を常に孕んでおり、技術の利用には高度な専門知識に加え、深い洞察力と倫理観が求められます。AIの進化やIoTの普及、そして増大するサイバー脅威は、リバースエンジニアリングの未来をさらに複雑かつ重要なものとします。私たちはこの技術が持つ可能性を最大限に引き出しつつ、その悪用を防ぐための知恵と努力を惜しまないことが、持続可能な社会の実現にとって不可欠であると言えるでしょう。

7. よくある質問

Q1: 趣味でリバースエンジニアリングを勉強してもいいですか?

A1: はい、学習目的であれば問題ありません。ただし対象には注意が必要です。オンラインゲームの解析でチート行為を行ったり、有料ソフトウェアを無料で使えるように改変したりする行為は、著作権侵害や不正アクセス禁止法違反、電子計算機損壊等業務妨害罪などに問われる可能性があります。まずは、CTF(Capture The Flag)と呼ばれるセキュリティ競技で提供される問題や、解析を許可しているオープンソースのソフトウェアなどを対象に学習することをお勧めします。

Q2: リバースエンジニアリングは具体的にどうやってやるのですか?

A2: 対象がハードウェアかソフトウェアかによって大きく異なります。ソフトウェアの場合、本記事で紹介した「Ghidra」のようなツールを使い、プログラムの実行ファイルを解析してアセンブリ言語を読み解くのが基本的な流れです。専門書やオンラインのチュートリアルで具体的な手法を学ぶことができますが、アセンブリ言語やコンピュータアーキテクチャに関する基礎知識が必要となります。

Q3: 会社で競合製品を解析するよう指示されたら?

A3: まず、その目的が法的に問題ないかを確認することが重要です。特に他社の特許権や営業秘密を侵害するリスクがないか、法務部門や弁理士などの専門家と相談すべきです。また会社のコンプライアンス規定に従い、解析の過程や結果を適切に文書化しておくことも、後のトラブルを避けるために不可欠です。