◆政治的要因の検討で決まるスケジュールの確度・精度

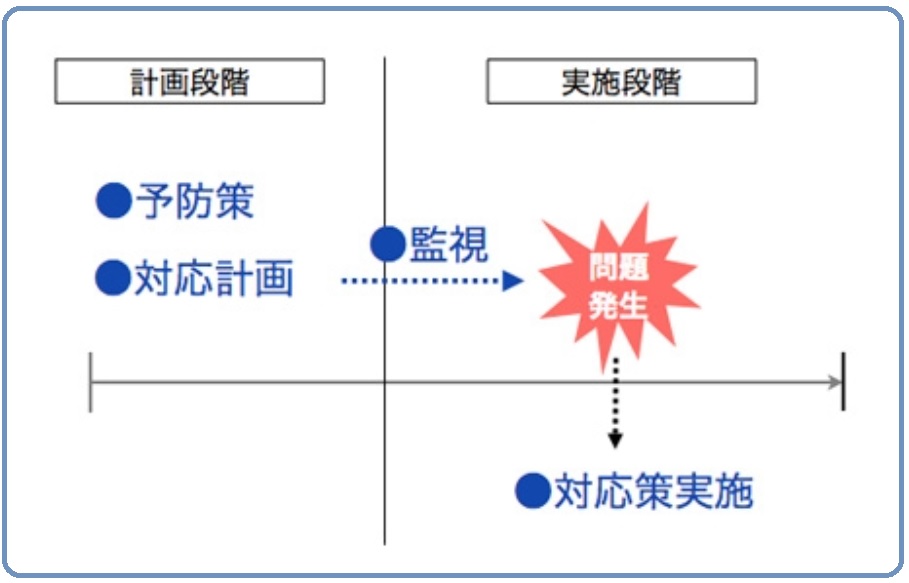

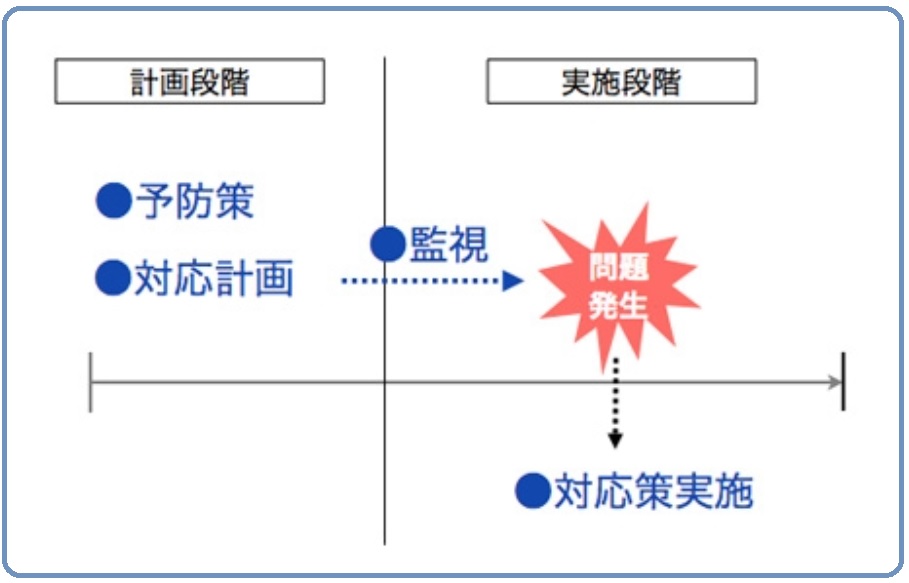

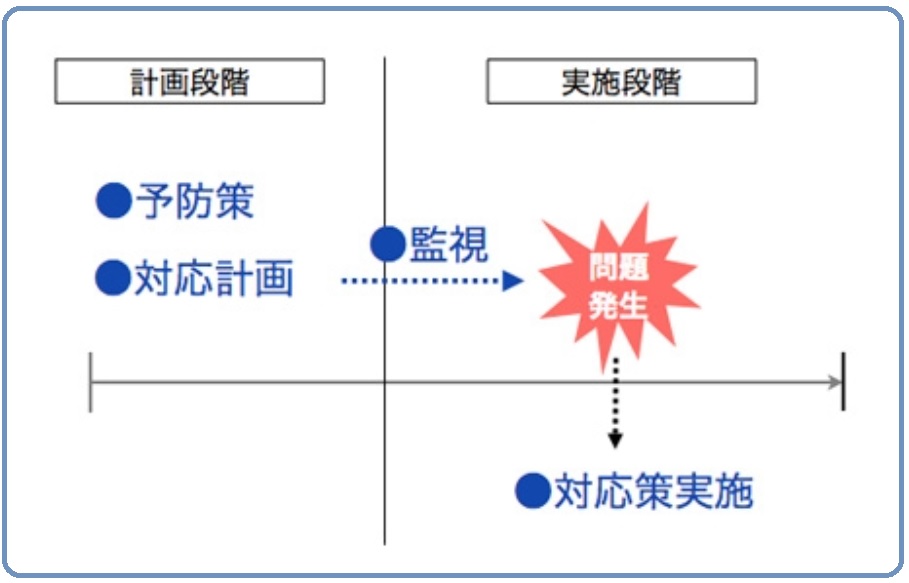

日程を決めるときには、仕組み構築のロジックやシステム化の技術的な側面だけではなく、組織や人を含めた大局的な視点が必要になります。これを政治的要因の検討が必要だと表現しているわけです。もうお気づきの方も多いと思いますが、これは、『リスク管理』を行うということです。リスク管理とは、図26のような仕組みから成り立っています。

図26.リスク管理の概要

A. 想定外のイベント(リスク)を可能な限りリストアップし、その一つひとつに対して、リスクが顕在

化する可能性、顕在化したときの影響度合いなどを評価して、リスクの重大性を分析する。

B. 個々のリスクに対して、顕在化しないための予防策と、顕在化した後の影響を軽減するための対応策

を検討する。

C. リスクの状態を継続的に監視する。

今回の政治的要因の検討というのは、ここでいうAとBを実施することに他なりません。このように書くと、リスク管理は、「すでに仕組み化できて、今回のようなことは実施している」という反応が多いかもしれません。しかし、「リスク管理シートを作って管理しています」「進捗会議でリスク管理をやっています」というように「リスク管理」という単語を使っているだけで、リスク管理をやっていると考えている組織が非常に多いのが現実です。「リスク管理」がマジックワードになってしまい、この言葉を使うと思考停止状態になっているのです。

リスク管理ができている組織というのは、次のようなことを実施しています。リスクを洗い出してその重大性を評価し、事前の予防策、事後の対応策を文書化(一元管理)し、進捗会議で定期的にアップデートする。しかし、このようなリスク管理の仕組みは課題管理とは何が違うのでしょうか。課題管理は問題が起きた後の管理で、リスク管理は問題が起きる前の管理という違いはありますが、管理手法としての違いはほとんどないため課題管理として、ひとつにしても良いくらいです。実際、課題とリスクと一緒に管理していることも少なくありません。

リスク管理は、想定外のことを極力なくすことが目的です。何が起きても想定の範囲内なので、右往左往せず落ち着いて計画通りに対応できる準備をしておくためのものです。したがって、リスクを計画に反映できているかどうか、そして、その計画を関係者の間で共有できているかどうかが重要です。つまり、リスク管理を実施することが、計画の精度や確度を保証することにつながっていないと意味がありません。では、リスクを計画(スケジュール)に反映させるとはどういうことでしょうか。図27により、解説します。

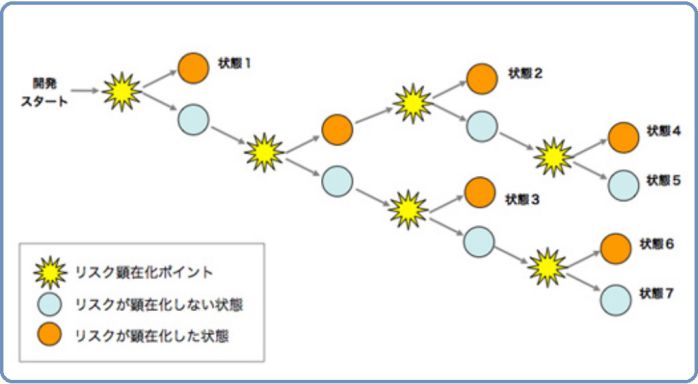

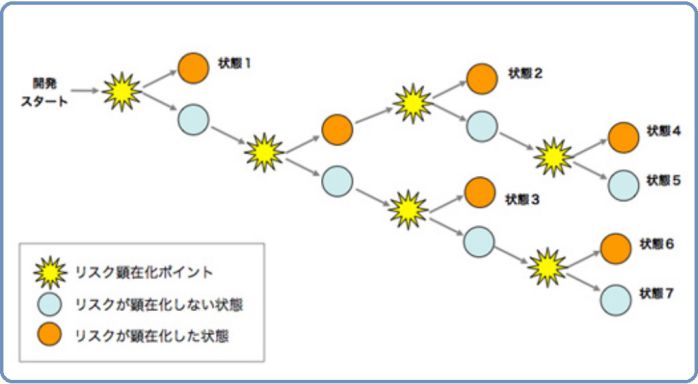

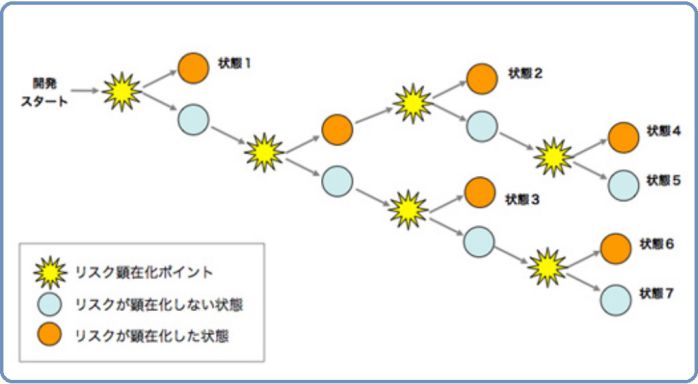

図27.プロジェクトの流れを変えるものがリスク

リスクが顕在化すると計画していた通りには進まないため、システム化なり仕組化なり、プロジェクトの流れが変わってしまいます。リスクが顕在化するポイントはプロジェクトの流れ(進み方)の分岐点ということです。一連のリスクによりいくつもの分岐が存在し、プロジェクトの進み方には何通りもの可能性があります。図27では、このプロジェクトにはリスクのために7通りの進み方が存在することがわかります。

図27は単純化しており実際はもっと複雑ですが、重要なのは、リスクはプロジェクトの進み方を変えるものであり、プロジェクトの進み方としてどのような可能性があるのか、そして、その可能性を考慮して計画(スケジュール)を立てるということです。図27ではリスクにより7通りのプロジェクトの進み方があること...